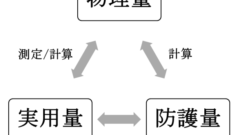

実効線量

(71pm99)

問1

乳房のみにX線が2mGy照射された場合の実効線量[mSv]はいくつか

等価線量=Σ((ある組織・臓器の一点における吸収線量)×(放射線加重係数))

より

実効線量[mSv]=2×1×0.12=0.24

式は非常に単純でかけていくだけだが、各係数を覚えておく必要があり、これは少し大変

しかし、組織加重係数、放射線加重係数ともに頻出問題であり、語呂合わせでも作って早々に覚えてしまったほうが楽

また、被ばく線量に関しては後述の不均等被ばくや実行線量率定数を用いた問題も多く出題されるのでそれぞれ混同しないように注意したい

放射線の遮蔽

(72am97)

問1

ある放射線に対する防護壁を設置する場合、放射線量を1/1000にするための厚さはいくつか

ただし、線減弱係数を1.7cm-1、ln10=2.3、散乱線、ビルドアップを考慮しないものとする

I0:初期X線光子量

μ:線減弱係数(cm-1)

x:物質の厚さ(cm)

B:ビルドアップ係数

より、I0を1とすると

1/1000=e-x×1.7

x=3×ln10÷1.7=4.1cm

放射線物理学で出題されても良いような問題だが、安全管理学で出題された

似たような問題で半価層に関する問題も出てくるので注意したい

この問題のようにln10が与えられている場合、式がすぐに思いつかなくとも少なくともloge10を使うように目指すことがわかるので上手に道しるべにしたい

被ばく量の算定

(73am96,68pm100,66.100)

問1

100MBqの18F線源から2m離れた地点で毎回15分間、年間80回の被ばくをした場合の年間被ばく線量[μSv]はいくつか

ただし、18Fの実行線量率定数は0.14μSv・m2・MBq-1・h-1とする

=実効線量率定数[μSv・m2・MBq-1・h-1]×放射能[MBq]×時間[h]÷距離^2[m2]

より

被ばく線量[μSv]=0.14×100×0.25×80/22

=70

上記の式は別に覚える必要がなく、そもそも実行線量率定数の単位を書いてくれてあるので、単位に合わせて計算すればそのまま解けるサービス問題

汚染検査

(72pm100,69am100)

問1

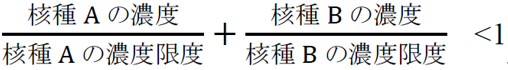

0.18Bq・cm-3の137Csと0.75Bq・cm-3の89Srを含む放射性廃液を直ちに排水するために必要な最小希釈倍数(整数)はいくつか

ただし、排水中の濃度限度を137Csは0.09Bq・cm-3、89Srは0.3Bq・cm-3とする

0.18/0.09 + 0.75/0.3 =4.5

よって最低5倍希釈によって直ちに排水可能となる

単核種の場合は濃度限度を下回れば良いが、複数の核種の場合は比を出して、その総和が1を下回るようにする必要がある

(74am98,74pm99)

問2

非密封RI汚染に対してスミアろ紙を用いたふき取りを行いGM管式サーベイメータで測定したところ総計数が1200100cpm、バックグラウンド計数率が100cpmであった

間接法による表面汚染密度[kBq/cm2]はいくつか

ただし、ふき取り効率を0.1、ふき取り面積を100cm2、検出器の計数効率を0.4、ふき取り試料の線源効率を0.2とする

F:ふき取り効率

S:ふき取り面積(100cm2)

ε1:検出効率

εs:汚染の線源効率

より、

表面汚染密度[cpm/cm2]

=(1200100-100)÷(0.1×100×0.4×0.2)÷1000

=1500

表面汚染密度[Bq/cm2]=1500÷60=25

計算式自体は難しくないが、cpmをBqに換算し忘れないように注意したい

スミア法の他に直接法による測定もあるが、計算方法はほとんど変わらないのでまとめて覚えておきたい

線源交換

(67am97)

問1

197Ir線源の放射能が現在の1/3に減衰した時に線源交換を行う場合、交換日は何日後になるか

ただし、197Irの半減期を74日とし、loge2=0.693、loge3=1.099とする

1/3=(1/2)x/74

x/74=log23

=loge3/loge2

x=74×1.099/0.693≒117

指数対数の計算はほかの科目でも必要になってくるので、復習しておこう

コメント