問題および画像はすべて厚生労働省HPより引用しております

正答と発表されたものを黄色マーカーしてあります

各問の参考となる対策ノートのリンクを問題下部に設置してあります

当然解けるべき問題に関しては特にコメントしませんので、対策ノートを覚えてください

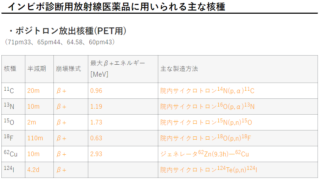

放射化学

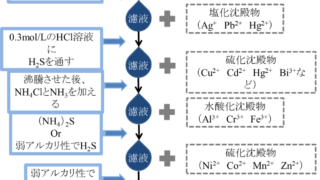

1 放射性核種の分離に関する組合せで正しいのはどれか。

1.電気泳動法:イオン化傾向

2.昇華・蒸留法:担体

3.電気化学的置換法:外部電源

4.ラジオコロイド法:粒子

5.カラムクロマトグラフィ:有機相

2放射化学的純度の検定で使われるのはどれか。2つ選べ。

1.電気泳動法

2.イオン交換法

3.放射化分析法

4.γ 線スペクトロメトリ

5.高速液体クロマトグラフィ

3 原子炉を利用する分析法はどれか。

1.PIXE 法

2.蛍光X 線分析法

3.光量子放射化分析法

4.中性子放射化分析法

5.オートラジオグラフィ

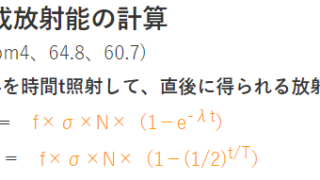

4 半減期10 分の核種を加速器で製造することとした。

10分間照射した生成放射能(A1)に対する20分間照射した生成放射能(A2)の比(A2/A1)はどれか。

1.0.50

2.0.67

3.1.50

4.2.00

5.2.55

診療画像機器学

5 X 線CT 装置のアーチファクトで装置の調整や整備が必要となるのはどれか。

1.メタルアーチファクト

2.リングアーチファクト

3.モーションアーチファクト

4.パーシャルボリュームアーチファクト

5.ステップアップ(階段状)アーチファクト

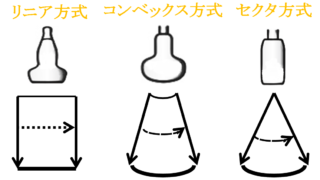

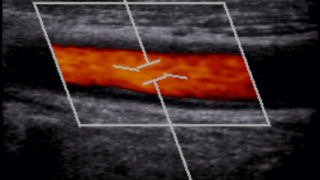

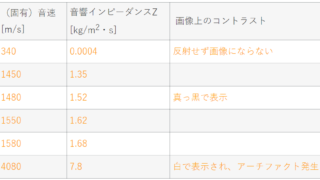

6 超音波検査について誤っているのはどれか。

1.生体内における音速は組織によって異なる。

2.音響インピーダンスが異なる境界では反射を生ずる。

3.超音波のパルス幅が短いほど距離分解能は低下する。

4.探触子(プローブ)の周波数が高いほど深部の観察が困難となる。

5.伝播速度が異なる2つの媒質の境界に音波が斜めに入射すると透過波は屈折する。

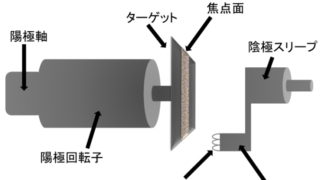

7 X線管装置について正しいのはどれか。

1.実効焦点面積は実焦点面積より大きい。

2.長時間許容負荷は焦点面の温度で制限される。

3.焦点外X 線の線質は焦点近傍で最も硬質である。

4.実焦点の大きさは低電圧で大電流ほど小さくなる。

5.X 線強度分布は陽極側に比べて陰極側の方が大きい。

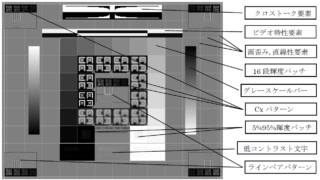

8 FPD について正しいのはどれか。

1.ゲイン補正はTFT パネルからの漏れ電荷を補正する。

2.画像の露出調整は出力された光量をアイリスで制御する。

3.欠損補正は欠損画素を周囲の正常画素により補間処理を行う。

4.直接変換方式の検出素子はアモルファスシリコンが用いられる。

5.オフセット補正は増幅回路からの出力信号のばらつきを補正する。

難問

いままでの国家試験に出た知識だけだと正答にたどり着けない

FPDの補正に関して詳しく問われたのは初めて

対策ノートほぼ対応済み

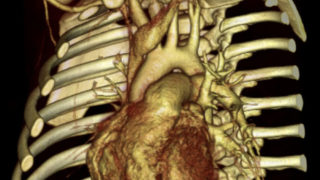

9 CT 値が85 HUである組織のX線減弱係数μAと、CT 値が10 HUである組織のX線減弱係数μBの比μA/μBに最も近いのはどれか。

ただし、μA、μBはいずれもCT装置で用いられるX 線に対する値とする。

1.1.01

2.1.07

3.1.68

4.6.00

5.7.82

10 X線CT装置の自動露出機構について誤っているのはどれか。

1.患者被ばくの低減に寄与する。

2.部位や体型に応じて管電流を制御する。

3.骨盤部では中腹部よりも線量を多くする。

4.肺底部では肺尖部よりも線量を多くする。

5.位置決め用スキャンデータから照射する線量を求める。

これも難問

CTのAECに関しては言及されたことはあるがここまで詳しく問われたのは初めて

対策ノートほぼ対応済み

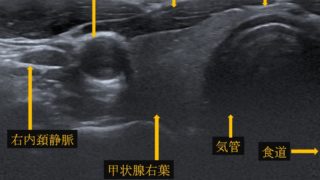

11 超音波ドプラ法で血流エコーを主に生じているのはどれか。

1.血漿

2.血管壁

3.血小板

4.赤血球

5.白血球

難問

まぁ常識的に考えれば答えは一つしかないが、このような問は初めて

対策ノート未対応

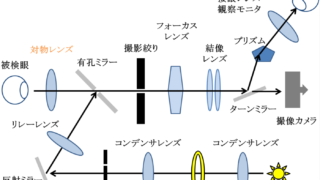

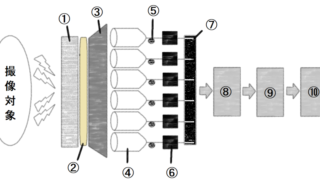

12 無散瞳眼底カメラについて被検眼からカメラまでの構造の順序で正しいのはどれか。

1.対物レンズ → 有孔ミラー → 撮影レンズ

2.有孔ミラー → 対物レンズ → 撮影レンズ

3.対物レンズ → 赤外光源ランプ → 撮影レンズ

4.赤外光源ランプ → 有孔ミラー → 撮影レンズ

5.赤外光源ランプ → 対物レンズ → 撮影レンズ

13 直接撮影用X線装置の不変性試験(JIS Z 4752 – 2 – 11)において、正しいのはどれか。

1.X 線像全域の光学的濃度差は基礎値の±0.5 以内である。

2.表示された焦点受像器間距離は表示値の±10%以内である。

3.自動露出制御試験における受像面へのX線入力は基礎値の±50%以内である。

4.X 線照射野サイズの数値表示の正確さは焦点受像器間距離の±2%以内である。

5.マニュアル制御試験におけるX線源からのX線出力は基礎値の±50%以内である。

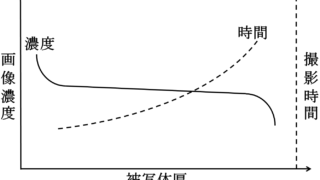

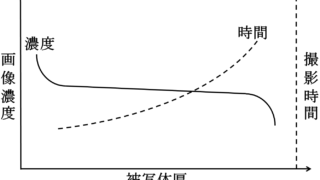

14 X線自動露出制御装置(ホトタイマ)を用いた撮影で受像器入射線量が低下するのはどれか。

1.撮影時間の短縮

2.被写体厚の増加

3.後面検出方式における管電圧の低下

4.後面検出方式における管電流の増大

5.前面検出方式における管電圧の上昇

15 MRI に用いる造影剤について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.Gd造影剤はT1 緩和時間を短縮する。

2.MRCP では造影剤を用いることはない。

3.Gd造影剤はT2 緩和時間に影響を与えない。

4.Gd – EOB – DTPA は肝腫瘍の診断に用いる。

5.Gd造影剤による重篤な副作用は知られていない。

診療画像検査学

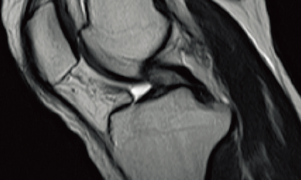

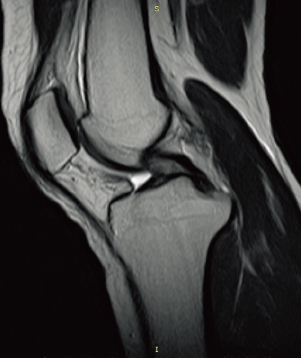

16 左膝関節MR 像のT2強調像Aとプロトン密度強調像Bを別に示す。

誤っているのはどれか。

1.A には膝蓋骨が描出されている。

2.A には外側半月板が描出されている。

3.B には前十字靱帯が描出されている。

4.B には内側側副靱帯が描出されている。

5.A、B いずれにおいても大腿骨骨髄の信号は正常である。

17 乳房X線写真と比較したときの乳腺超音波像の特徴について正しいのはどれか。

1.空間分解能が高い。

2.全体像を把握しにくい。

3.アーチファクトが少ない。

4.微細石灰化の描出に優れる。

5.術者の技術の差による影響が少ない。

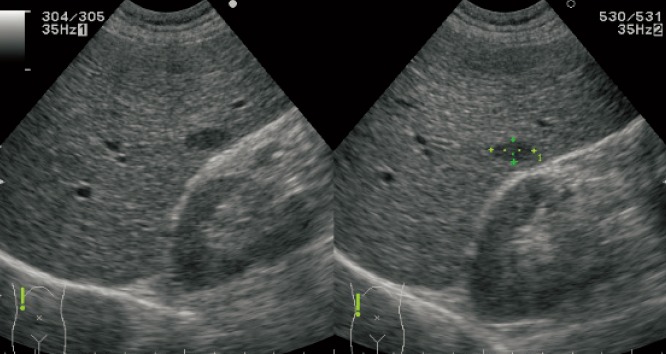

18 超音波像のエコー信号が表しているのはどれか。

1.拡散

2.吸収

3.屈折

4.反射

5.密度

19 後方エコーの増強について誤っているのはどれか。

1.囊胞の後方にみられる。

2.腫瘤内での減衰の程度を反映する。

3.超音波のビーム軸に平行に発生する。

4.超音波の周波数によらず認められる。

5.腫瘤を透過する前のエコー信号と比較する。

難問

後方エコーの増強に関してここまで詳しく問われたのは初めて

対策ノートほぼ対応済み

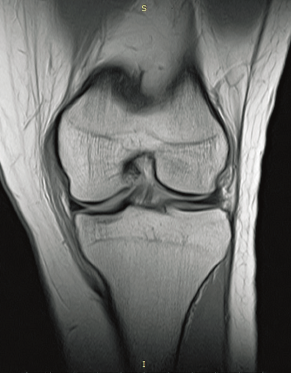

20 右上腹部の超音波像を別に示す。

正しいのはどれか。

1.脂肪肝である。

2.腎臓に腫瘤を認める。

3.腹水は認められない。

4.肝臓の腫瘤は無エコーである。

5.肝臓の腫瘤には音響陰影が認められる。

これまた難問

本年度の画像機器検査学は結構難しいかも

「認められない」を正答にするのは性格悪いと思う

ただし、内容的には正答の腹水以外はすべて既出なので解けないことはない

対策ノート対応済み

21 MRIの撮影法でBOLD(blood oxygenation level dependent)効果に最も鋭敏なのはどれか。

1.EPI

2.FLAIR

3.FSE

4.SE

5.STIR

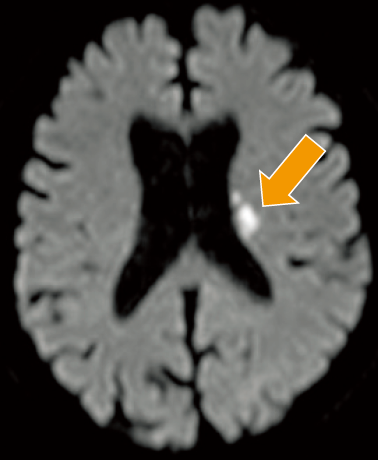

22 脳卒中の急性期に撮影された頭部MRIの拡散強調像を別に示す。

矢印の高信号が反映している病態として正しいのはどれか。

1.血液の貯留

2.血管原性浮腫

3.細胞障害性(細胞毒性)浮腫

4.脳室の拡大

5.脳の萎縮

画像問題として出題されたのは初?

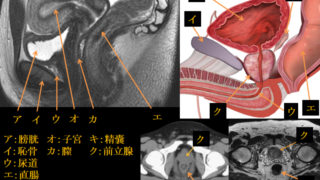

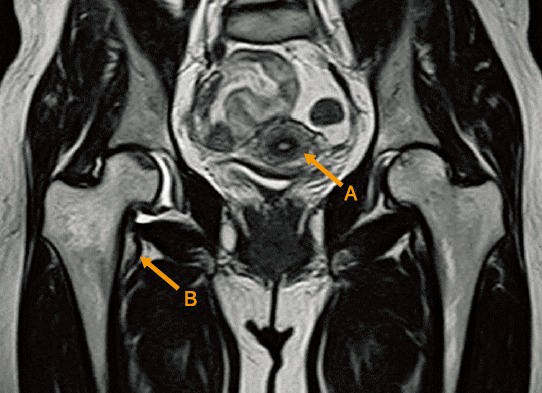

23 MR 像を別に示す。

正しいのはどれか。

1.A は子宮である。

2.T1強調像である。

3.B は大転子である。

4.大腿骨頭は両側とも正常である。

5.脂肪抑制パルスが付加されている。

24 脳のファンクショナルMRIで正しいのはどれか。

1.造影剤を使用する。

2.データ取得にFSE法を用いる。

3.データ処理に最大値投影法を用いる。

4.運動野を描出するために光刺激を行う。

5.神経の活動に伴う血流変化を画像化している。

核医学検査技術学

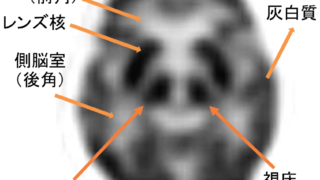

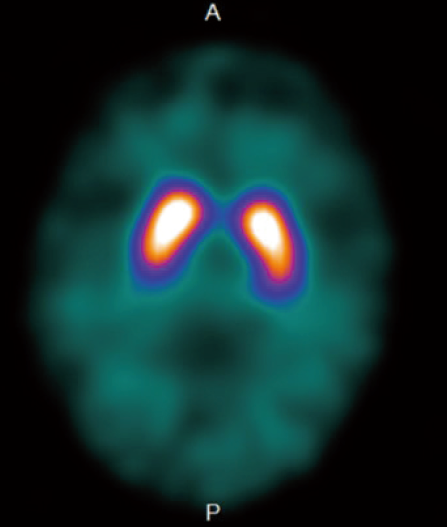

25 脳SPECT 像を別に示す。

使用された放射性医薬品はどれか。

1.99mTc – ECD

2.99mTc – HMPAO

3.123I – IMP

4.123I – イオフルパン

5.123I – イオマゼニル

難問

イオフルパンについて詳しく問われたのも初めて?だし、ましてや画像だけ見て判断するのは難しいかと

まぁ昨今の核医学の動向から、各薬剤の衰勢を鑑みるにこうした問題は増えるかも

反面、知らなくても良い薬剤が今後増えると良いが

対策ノート対応済み

26 核医学検査に用いられる放射性医薬品で正しいのはどれか。

1.急性放射線障害が10%程度生じる。

2.副作用はヨード造影剤の投与時より発現頻度は高い。

3.123I – IMP 投与時に苦味感や金属臭がすることがある。

4.放射性医薬品の副作用は主に薬理作用によるものである。

5.131I – アドステロールの副作用の頻度は123I – MIBG によるものより多い。

複合問題

ちょっと難しいかもしれないが解けなくはない

27 甲状腺シンチグラフィで使用される放射性医薬品はどれか。2つ選べ。

1.99mTcO4–

2.99mTc – MIBI

3.99mTc – テトロホスミン

4.111In – DTPA

5.Na123I

28 心臓サルコイドーシスの18F – FDG PETで正しいのはどれか。

1.アミノ酸代謝を反映する。

2.運動負荷をすることが多い。

3.18F – FDG 投与直後に撮影する。

4.20 時間程度の絶食が必要である。

5.18F – FDG 投与量は通常37 MBqである。

難問

FDGのサルコイドーシスへの適応に関しては既出だが、詳細に関しては初出

一応対策ノート対応済みだが、ここまで知らなくとも良い(捨て問)気がする

今後の動向に注目

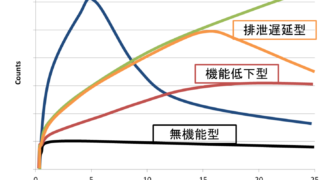

29 腎動態シンチグラフィで正しいのはどれか。

1.99mTc – DTPA は尿細管から排泄される。

2.99mTc – DTPA ではレノグラム解析ができない。

3.99mTc – DTPA では移植腎の腎機能評価ができない。

4.99mTc – MAG3 では糸球体濾過率(GFR)を求めることができる。

5.99mTc – MAG3 では有効腎血漿流量(ERPF)を求めることができる。

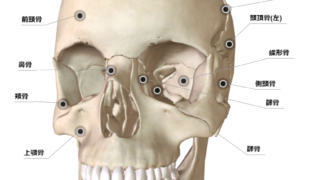

30 骨シンチグラフィで正しいのはどれか。

1.小児では関節部の集積が高い。

2.骨粗鬆症の診断に有用である。

3.腎臓が描出されるのは異常である。

4.ペースメーカは集積亢進像をつくる。

5.放射性医薬品投与1時間後から撮影する。

31 ガンマカメラについて正しいのはどれか。

1.シンチレータはCsI:Tlが主流である。

2.検出素子として半導体を搭載した装置がある。

3.光電子増倍管は1検出器当たり1,000 本程度である。

4.位置信号はエネルギー信号で乗算することで正規化される。

5.光電ピークに30〜50%のエネルギーウィンドウを設定する。

古い(あまり改訂されていない)教科書等では近年の装置に対応できてない場合が多いので教科書をあまり信じすぎないことが大事かと

32 PET 装置の二次元収集に対する三次元収集の特徴で正しいのはどれか。

1.感度は変わらない。

2.検査時間を短縮できる。

3.減弱補正の精度が向上する。

4.偶発同時計数の影響を軽減できる。

5.頭尾方向の感度差が均てん化する。

33 副腎腫瘍の診断に用いられる放射性医薬品はどれか。2つ選べ。

1.123I – MIBG

2.99mTc – ECD

3.99mTc – MIBI

4.123I – BMIPP

5.131I – アドステロール

34 18F – FDG腫瘍PETでSUVを計算で求めるために必要なのはどれか。2つ選べ。

1.体重

2.血糖値

3.血中の放射能量

4.投与薬剤の容量

5.投与薬剤の放射能量

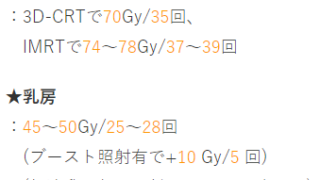

放射線治療技術学

35 国際対がん連合(UICC)によるTNM分類で正しいのはどれか。

1.T因子は画像所見のみで決定する。

2.pTNMは術後病理組織学的分類である。

3.T1 かT2 の判断に迷うときにはT2とする。

4.PS(全身状態)が4であれば臨床病期はⅣ期とする。

5.T因子の進行度は全ての悪性腫瘍において共通である。

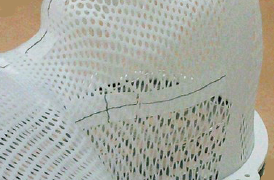

36 放射線治療の適応判断から治療開始までの医療行為の順序で最も適切なのはどれか。

1.患者への説明と同意の取得→固定具の作成→治療計画用CT撮影

2.患者への説明と同意の取得→治療計画用CT撮影→固定具の作成

3.固定具の作成→患者への説明と同意の取得→治療計画用CT撮影

4.治療計画用CT撮影→患者への説明と同意の取得→固定具の作成

5.治療計画用CT撮影→固定具の作成→患者への説明と同意の取得

初出題

計画CTに関しては今までなぜかあまり触れられてこなかったが、近年出題されるようになったので要対策

ただ、常識的に考えればわかる問題なので特に難問でも無理ゲーでもない

37 根治治療として化学放射線療法が行われるのはどれか。

1.乳癌

2.肺癌

3.肝臓癌

4.甲状腺癌

5.前立腺癌

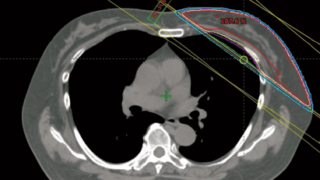

38 乳房温存療法の放射線治療計画で正しいのはどれか。

1.10 MV以上のX 線を選択する。

2.患側全乳房を臨床標的体積とする。

3.前後対向2門照射が一般的である。

4.治療計画用CTは側臥位で撮影する。

5.治療計画用CTは最大呼気の息止めで撮影する。

72pm36同様、計画用CTに関して食い込んできてる問題

今までの乳がん治療の問題から考えたら難問か

正答がCTVなのも厄介で、有名な腫瘍でもCTVやPTVのとり方を問われるようになると厳しい

今後はもう「接線照射」だけで乗り越えるのは無理か

あと、10MX以上を選択する場合もある

39 通常分割照射での放射線治療において、脊髄の耐容線量(Gy)に最も近いのはどれか。

1. 10

2. 30

3. 50

4. 70

5.100

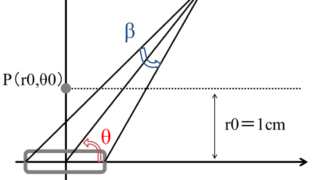

40 定位放射線治療(SRT)で誤っているのはどれか。

1.多門照射で行う

2.分割照射で行う。

3.体幹部の照射を行う。

4.定位的手術枠を用いる。

5.ノンコプラナ照射で行う。

41 密封小線源治療の核種で、半減期が短い順に並んでいるのはどれか。

1.198Au < 125I < 192Ir

2.198Au < 192Ir < 125I

3.125I < 192Ir < 198Au

4.125I < 198Au < 192Ir

5.192Ir < 198Au < 125I

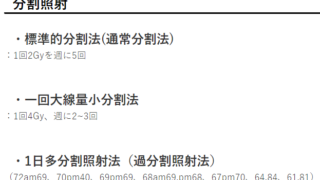

42 高エネルギーX 線照射法で正しいのはどれか。

1.2門以上は多門照射法である。

2.固定照射法はSSD 法を用いる。

3.原体照射法は補償フィルタを用いる。

4.回転照射法の回転角度は360 度である。

5.振子照射法の振子角度は1度から180 度である。

選択肢に不適切があるため採点対象から除外

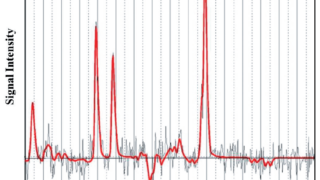

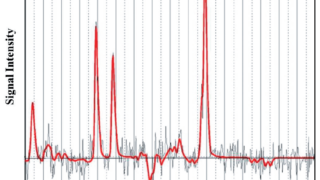

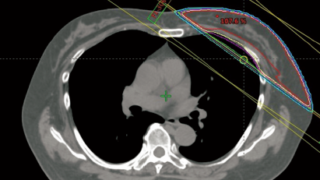

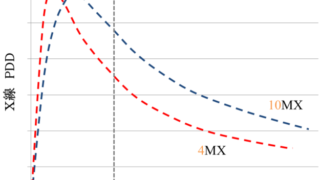

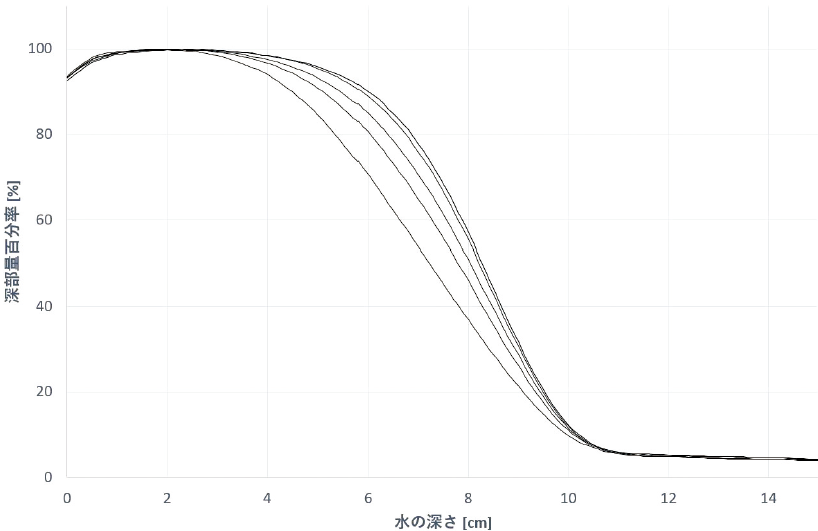

43 電子線の複数のPDDデータを別に示す。

変更した計測条件パラメータはどれか。

1.SSD

2.照射野

3.線量率

4.電離箱印加電圧

5.ビームエネルギー

画像として問われたのは初?

文章問題としては既出なので、過去問を理解していれば解ける

44 粒子線治療装置のWobbler(ワブラー)散乱体法における照射系機器でないのはどれか。

1.散乱体

2.電磁石

3.レンジシフタ

4.リッジフィルタ

5.フラットニングフィルタ

医用画像情報学

45 2進数1010 と0111の積で正しいのはどれか。

1.00001011

2.00001101

3.01000110

4.11010010

5.11010101

46 増感紙・フィルムのセンシトメトリで正しいのはどれか。

1.相反則が成り立つのでタイムスケール法を用いる。

2.ブーツストラップ法には矩形波チャートを用いる。

3.現像処理温度が高いと特性曲線は右側にシフトする。

4.焦点- フィルム間距離が2倍になればX 線強度は4倍になる。

5.感度が高い増感紙・フィルムの方が特性曲線は左側に位置する。

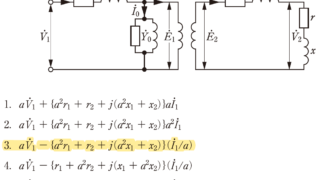

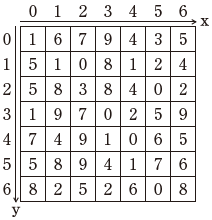

47 二次元画像の画素値を図に示す。

この画像に平均値フィルタを用いた重み係数1のアンシャープマスク処理をしたとき、座標(1,1)における出力値で正しいのはどれか。

1.-3

2.-2

3. 1

4. 2

5. 4

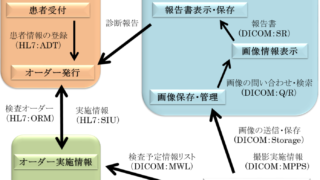

48 HL7 の特徴について正しいのはどれか。

1.放射線画像の伝送規格を定めている。

2.医療情報交換のための標準規格である。

3.放射線情報システムに特化したものである。

4.データ交換のトランザクションを規定していない。

5.OSI 参照モデルのプレゼンテーション層に対応している。

49 モニタの品質管理項目と使用するものの組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.輝度応答評価:TG 18 – CT テストパターン

2.輝度均一性評価:ANGテストパターン

3.視野角特性評価:GDテストパターン

4.全般的画質評価:TG 18 – QC テストパターン

5.幾何学的ひずみ評価:TG 18 – MPテストパターン

モニターの品質管理に関して、年々問題の難易度が上がっている

この傾向が続くのだろうか

対策ノート対応済み

以上、第72回診療放射線技師国家試験 午後 1/2

| 難問 | 無理ゲー | 不適切問題 | |

| 午前1/2 | 8問 | 3問 | 2問 |

| 午前2/2 | 3問 | 4問 | 2問 |

| 午後1/2 | 10問 | 0問 | 1問 |

| 午後2/2 | 3問 | 2問 | 0問 |

| 計 | 24問 | 9問 | 5問 |

*当サイト調べ

第72回診療放射線技師国家試験の目標点数は

160点前後

それ以上は取れなくて良い!

続きはこちら↓

コメント