Ⅱ.Ⅲ.診療画像機器/検査学 MRI

Ⅱ.Ⅲ.診療画像機器/検査学 MRI MRA

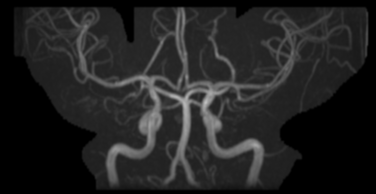

*基本的に閉塞部、狭窄部はより低信号(flow gap)、磁化率効果で低信号となる (71pm10、70am17pm16、68am16、62.37、60.34) タイムオブフライト(TOF:time of flight)法 GRE法を用いて流入(インフロー)効果を利用する TRごとにαパルスを与えると、新しくその部分に入る血液は、縦磁化はずっと回復した状態と同じとみなせ、これを短いTRにて画像にすると血管だけを強調できる 得られた画像は,MIP処理され三次元的に観察される ・利点 「静磁場への均一性への依存度が低い」 「傾斜磁場の直線性への依存度が低い」 「画像再構成時間が短い」 「PC法よりもS/N比が高い」 ・欠点 「T1が短い組織を高信号に描出」 「断面(FOV)に平行な流れは描出困難」 「過流と乱流によって血管内の信号は低下する(特に冠状断ではインフロー効果が得にくい)」 ・2D-TOF法 : 薄いスライス厚で撮像し,静脈などの比較的遅い血流の信号も描出できる スライス面に対し垂直に流入する血流ほど高信号となり,平行に走る血管は低信号となる 動脈のみ描出する場合、静...