ノイズ特性(粒状性)

粒状性

(77am93、65.89、60.89)

低コントラスト分解能(低周波領域)に影響を及ぼす

粒状性悪:低コントラスト分解能悪

・DR系のノイズ

(76pm94、72am46、61.89)

「X線量子モトル(量子ノイズ)」

:最も大きな影響で入射X線量に依存する

「光量子ノイズ(CR)」

:入射X線量に依存する

「システムノイズ」

:構造モトルや電気系ノイズ

→ 固定ノイズ

「量子化ノイズ」

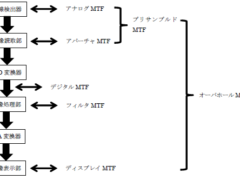

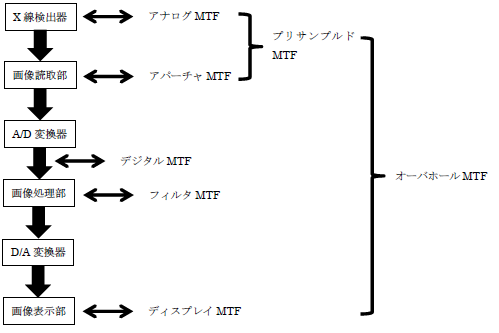

・DR系のノイズへの影響因子

「サンプリングアパーチャのMTF」

「サンプリング間隔」

「画像処理のMTF」

「画像表示のMTF」

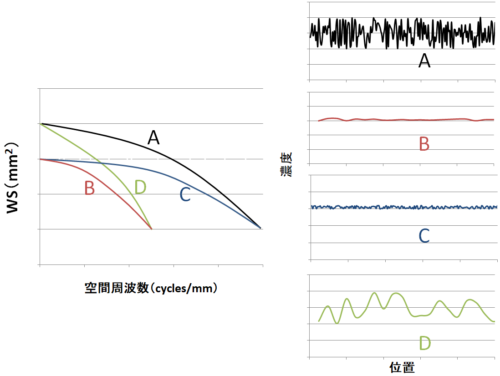

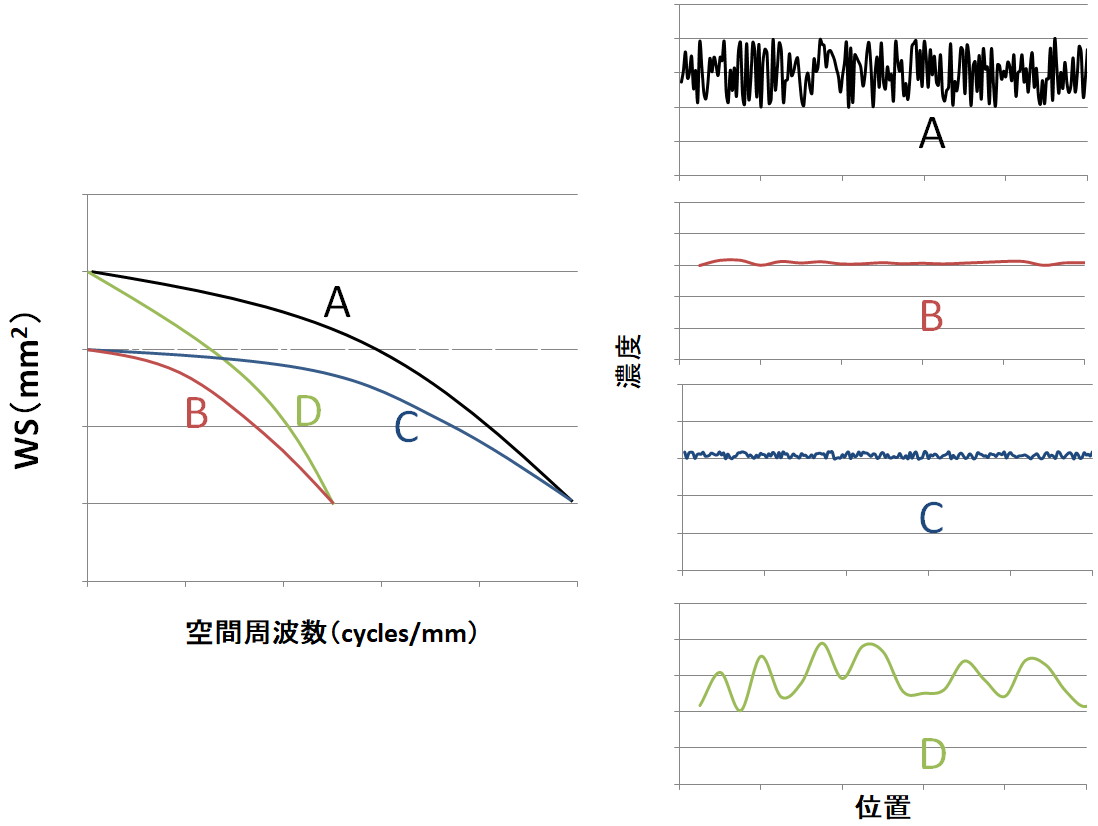

ウィナースペクトル(WS):NPS

(75am95、74am95、73am94、72am94、71am95、64.91、63.90、62.89、61.91)

面積の次元を持ち、ノイズ量を空間周波数ごとに示す

自己相関関数(濃度変動)をフーリエ変換する方法と、波形を直接フーリエ変換する方法がある

$$ウィナースペクトルWS(u,v)=\frac { ⊿x×⊿y }{ N×M } ×{ |F(u,v)| }^{ 2 }$$

F(u,v):濃度変動のフーリエ変換

⊿x⊿y:x,y方向のサンプリング間隔

N,M:横、縦のマトリクスサイズ

・WSが大きいとノイズ特性は悪い

・標本化間隔によって起こるエリアシングの影響を受ける

(ただし、検出器WSにはあまり影響はない)

・測定に必要なもの(61.90)

:トレンド除去処理、ピクセル寸法測定、デジタル特性曲線測定

RMS粒状度

(72pm95、61.88、60.89)

フィルム濃度のばらつきを標準偏差で表す

(RMS粒状度が大 → 粒状性が悪い)

・空間周波数ごとの情報がない

→ 濃度変動は表現可能

*変動の細かさ、濃度変動の標準偏差、周波数ごとのノイズは表現不可能

・マイクロデンシトメータのアパーチャサイズに依存する

アパーチャが広いとRMS粒状度が低下する

・アパーチャサイズ

アナログ信号を読み取る際の窓の大きさ

標本化間隔がアパーチャサイズよりも大きいと雑音特性は悪くなる

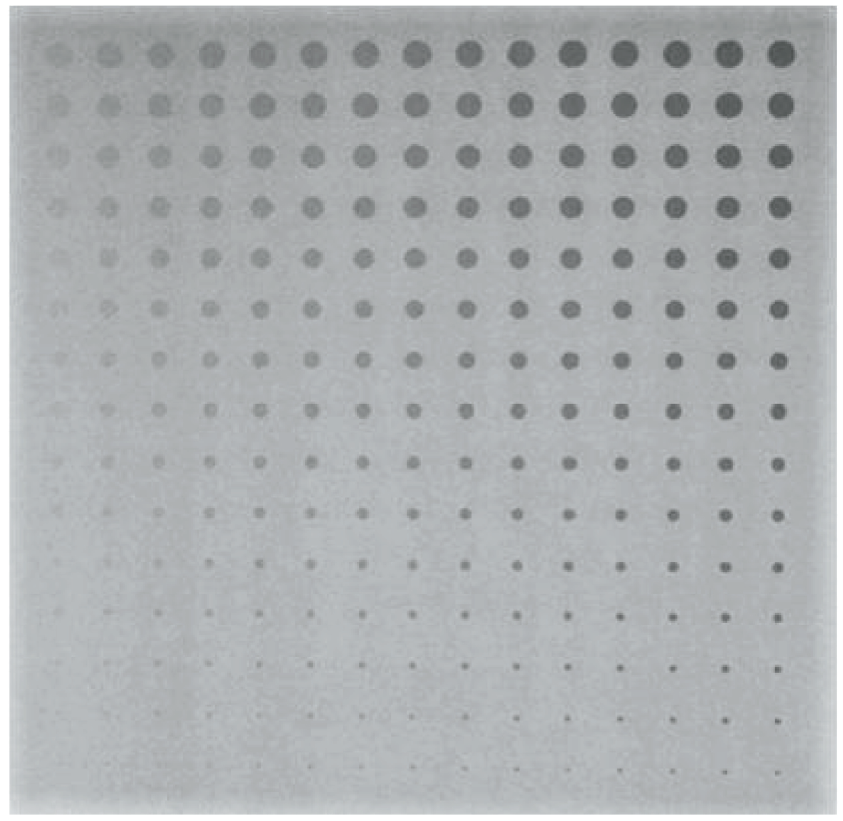

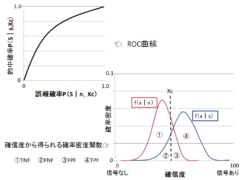

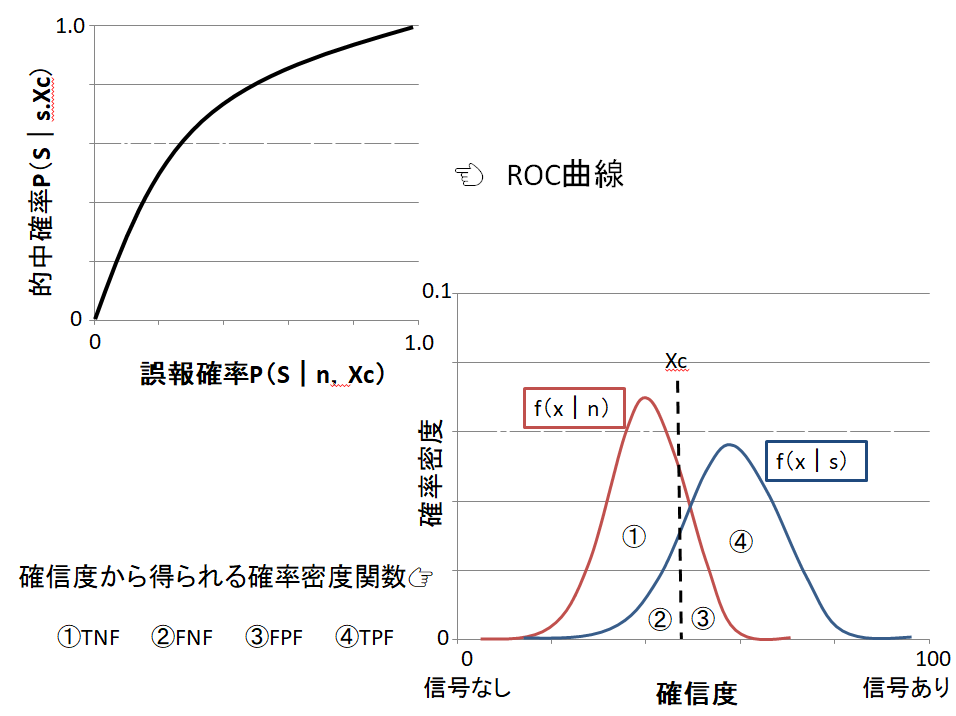

C-Dダイアグラム

(67am93、65.88、64.89、60.91)

低コントラスト分解能の視覚的評価法

バーガーファントムを使用して測定する

コメント