診療画像検査学 超音波 眼底

診療画像検査学 超音波 眼底 超音波検査の概要 / 物理的性質

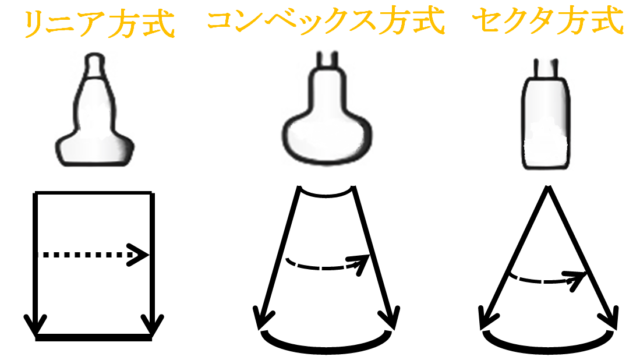

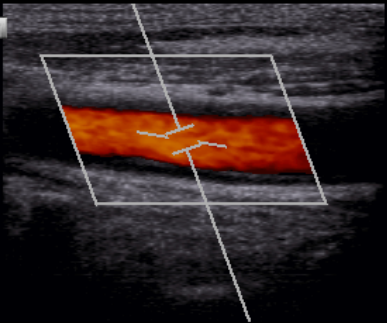

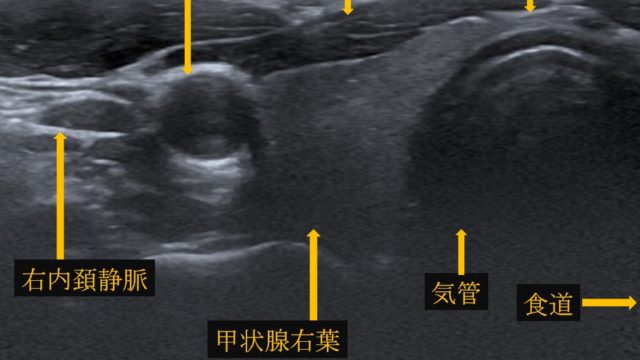

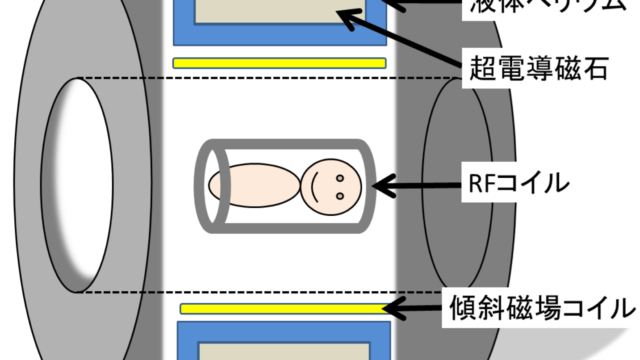

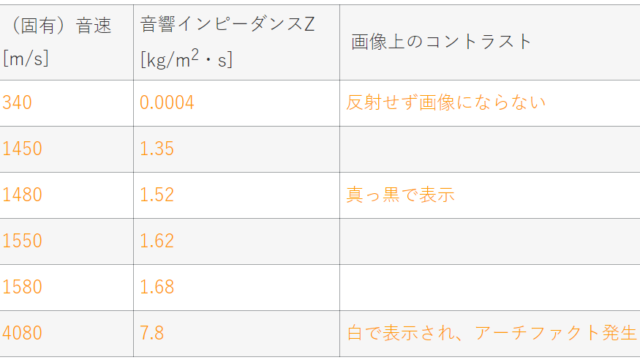

超音波検査の概要 (75am18、61.42)・特徴「被曝がなく非侵襲的なので繰り返し行える」「リアルタイムに観測が可能」「比較的小型・安価であり、移動も可能」「ドプラ法で血流の評価が可能」「断層面を自由に選択できる」「術者の技量による影響が大きい」・超音波とMRIの比較 (63.31) 超音波で検査可能な部位は侵襲度や簡便性から超音波検査が薦められる・使用されている周波数 (77pm3、71pm13、67am19、63.26) 3.5~5MHzが多く、用途に応じて1~20MHz程度を用いる 乳房:5~10MHz 体表:7.5~10MHz 腹部:5~10MHz・超音波の発生原理 (63.24) 圧電効果(ピエゾ効果)を利用し、極性を切り替えて送受信を行う → 圧電物質に外力が加わることで、その表面に歪みが生じて表面に正負の電気が生じること 振動子の近傍では平面波で、遠くでは球面波となる物理的性質(77pm64、76am13、75pm73、74pm74、73pm12pm74、72am21.74、71pm72、70pm74、69am19、67pm13.pm75、66.26、64.49...