CT画像

・CT値

(77pm90、76pm91、72pm9、71pm74、70am11、69am10.pm8、67am86、66.78、65.50.pm77.pm83、64am19、64.pm50)

$$CT値=\frac { μ_{ t }-μ_{ w } }{ μ_{ w } } ×1000$$

μt:組織の減弱係数

μw:水の減弱係数

| 臓器・組織 | CT値 | 臓器・組織 | CT値 |

| 骨(皮質) | >250 | 灰白質 | 40 |

| 骨(髄質) | 130 | 白質 | 25 |

| 甲状腺 | 70 | 脂肪 | -90 |

| 肝 | 60 | 血液(凝固) | 80 |

| 筋肉・脾・リンパ節 | 45 | 血液(静脈) | 55 |

| 膵 | 40 | 血漿 | 27 |

| 腎 | 30 | 浸出液 | >18 |

・FOV

(66.22)

CT画像の持つ有効視野で、検出器に依存する

円形の場合は直径、正方形の場合は一辺の長さで表される

・ピクセルサイズ

CT画像ではマトリックスサイズがほぼ一定なため、FOV/512で計算される

・ウィンドウ機能

一般的な階調数は256階調(8bit)

(1)ウィンドウ幅(WW)

:表示するCT値の幅

広い → 小さなCT値差の観察が困難

狭い → 濃淡表示できるCT値の幅が狭い

(2)ウィンドウレベル(WL)

:ウィンドウの中央値

高い → CT画像は黒っぽくなる

低い → CT画像は白っぽくなる

(3)黒レベル<(WL-WW)/2

(4)白レベル>(WL+WW)/2

*肺野のWL<縦隔条件のWL

(67pm88)

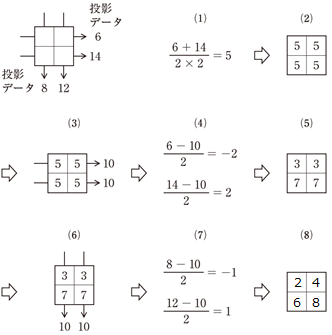

・画像再構成

・フィルタ補正逆投影法(FBP法)

:再構成フィルタ関数を用いる

・補間再構成法 (71am4)

(1)360度補間

:1画像に2回転分の投影データが利用される

スライス厚が厚く、ノイズが少ない

(2)180度補間(対向データ補間)

:一般的に使用され、1画像に1回転分の投影データが利用される

スライス厚はノンヘリカルとほぼ同じで、ノイズが多い

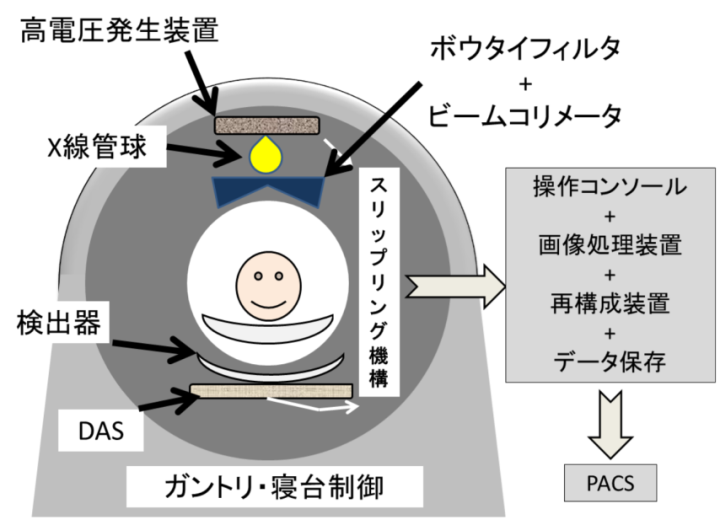

・マルチスライスCT(MSCT)の補間再構成法

(71am6、61.17)

利用される投影データは目的断面付近のものが選択的に利用され、複数列分の投影データを使用する

*最小スライス厚

:DAS1つに接続するディテクタの合計の幅に依存する = ディテクタコリメーション

*オーバービーミング

:体軸方向で検出器以外に照射されるX線で、余分な被曝となる

*特徴

:「シングルCTよりも部分体積効果が少ない」

「精度の高い等方性画像」

*ハーフスキャン

:対向データを利用して、180度分のデータで再構成を行う。

・CBCT(コーンビームCT)の再構成法

コーン角を考慮した再構成法:フェルドガンプ再構成法

・逐次近似再構成法

(67am92)

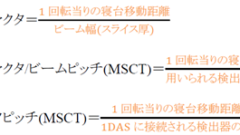

・ピッチファクタ(ヘリカルピッチ)

(71pm7、69am9、67am11、65.19)

一般的なピッチファクタは1.0前後とする

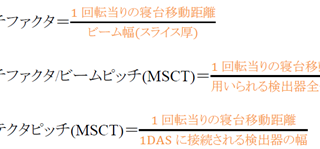

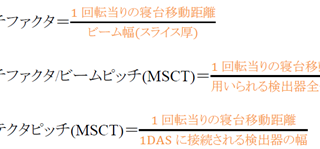

$$ピッチファクタ=\frac { 1回転当りの寝台移動距離 }{ ビーム幅(スライス厚) } $$

$$ピッチファクタ/ビームピッチ(MSCT)=\frac { 1回転当りの寝台移動距離 }{ 用いられる検出器全体の幅 } $$

$$ディテクタピッチ(MSCT)=\frac { 1回転当りの寝台移動距離 }{ 1DASに接続される検出器の幅 }$$

三次元画像処理

(77pm73、72pm93、70pm47、69pm9、65.96)

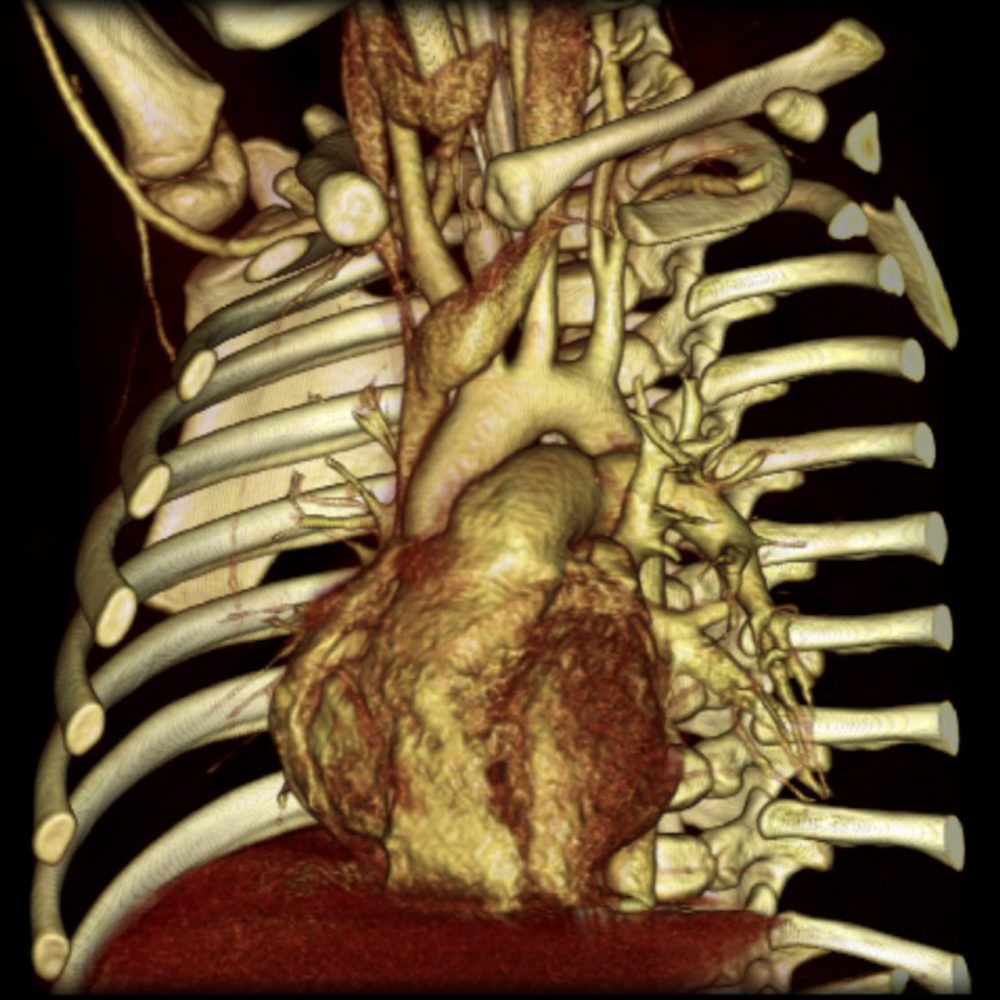

SR(Surface rendering:SSD) 表面表示法

3次元表示

データを二値化して、物体の表面抽出を行い、陰影をつけて立体的に表示する

物体の輪郭線のみを表示するのがワイヤーフレーム法である

VR(Volume rendering) ボリュームレンダリング法

3次元表示 (64.82)

SRのような単一の表面情報だけでなく、不透明度によって被写体内部情報(CT値)を反映させた表示法

データの精度が落ちない

エリアシング誤差を生じる

透明度(透過度)=不透明度×透過光

VE(Virtual endoscopy) 仮想内視鏡

3次元表示

VRの一投影手段で、対象臓器の内部に視点を置いた映像を作成する

MPR(Multi planner reconstruction) 多断面再構成法

横断画像を積み重ねた三次元データから任意断面を再構成して表示する手法

CT値を保持しているため、コントラストが調節可能である

・cMPR:冠動脈に用いる

CPR(Curved multi planner reconstruction) 曲面任意多断面再構成法

MPR法の一種であり、任意曲面から抽出した断面を再構成する手法である

心臓CTの冠動脈抽出などに用いられている。

MIP(Maximum intensity projection) 最大値投影法

任意の視点方向に、投影経路中におけるボクセル値の最大値を投影面に表示する手法

MinIP(Minimum intensity projection) 最小値投影法

任意の視点方向に、投影経路中におけるボクセル値の最小値を投影面に表示する手法

Ray Sum

投影線上のCT値の積分値を投影面に表示する手法で、単純X線写真に似た画像が得られる

コメント

CT値が高いと画像は白いのになぜWLが高いとCT画像は黒っぽくなるのですか?

数式や言葉で説明しても難しいですし、図で見るのが分かりやすいのですが、コメント機能には図を乗せれないので上手く説明ができない気がするんですが、がんばってみます

WLというのはざっくりいうとどっちが白か黒かを分ける線なので

下記の真ん中の縦棒がWLだとすると

CT値低い側:(めっちゃ)黒黒黒黒黒黒(僅かに)黒|(僅かに)白白白白白白(めっちゃ)白:CT値高い側

ここからWLを上げると

CT値低い側:(めっちゃ)黒黒黒黒黒黒黒黒黒黒(僅かに)|(僅かに)白白白(めっちゃ)白:CT値高い側

黒が多くなりますね?画像が黒っぽくなります

逆にWLを下げると

CT値低い側:(めっちゃ)黒黒黒(僅かに)黒|(僅かに)白白白白白白白白白(めっちゃ)白:CT値高い側

白が多くなりますね?画像が白っぽくなります

これでわかんなかったら成書読んでもらったほうがいいですが、国家試験レベルだったらこれくらいの認識で良いかと