SPECT

SPECTのデータ収集

(76pm29、75pm32、74am34、73pm33、72am25、68am27.pm27、66.55、62.55、60.58)

・収集機構

感度:連続回転収集>ステップ収集

円軌道回転:

体近接軌道収集:空間分解能が良い

・収集角度

:360°が基本で定量性が高い

サンプリング間隔は5~6°

・ピクセルサイズ(マトリクスサイズに反比例) (62.55)

十分なカウントを収集できる場合、ピクセルサイズはシステム分解能の半値幅(FWHM)の1/3~1/4が最適とされる

ピクセルサイズ:小

→ SN比:「低下」

空間分解能:「高」

コントラスト:「低下」

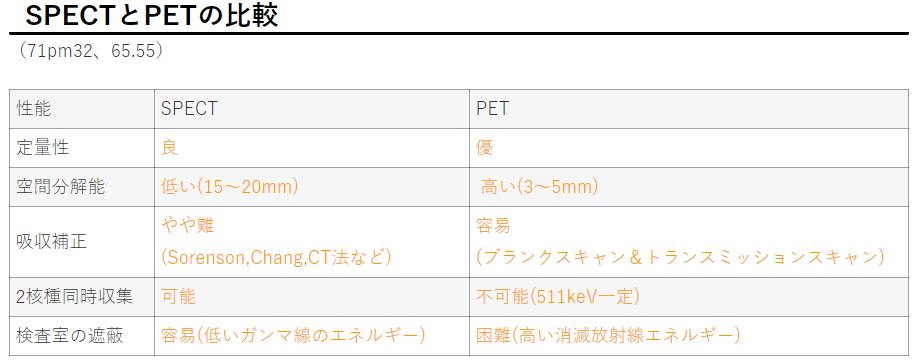

SPECTとPETの比較

(71pm32、65.55)

| 性能 | SPECT | PET |

| 定量性 | 良 | 優 |

| 空間分解能 | 低い(15~20mm) | 高い(3~5mm) |

| 吸収補正 | やや難 (Sorenson,Chang,CT法など) |

容易 (ブランクスキャン&トランスミッションスキャン) |

| 2核種同時収集 | 可能 | 不可能(511keV一定) |

| 検査室の遮蔽 | 容易(低いガンマ線のエネルギー) | 困難(高い消滅放射線エネルギー) |

PET

(75am32)

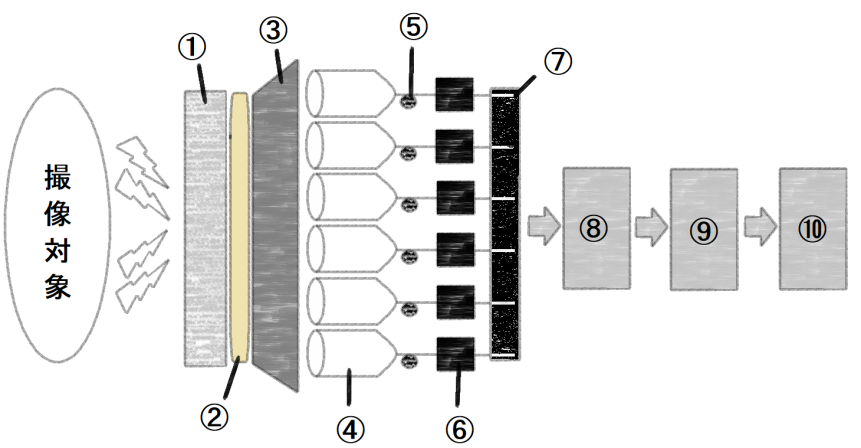

検出器

(60.59)

・検出ブロック (71pm33)

シンチレータと複数の光電子増倍管(PMT)から構成される

複数のシンチレータを1個のPMTに対応させる

検出器が小さい

→ 分解能が高い

・同時計数回路

対向している2つの検出器で同時計数を行って、同時計数線(LOR)上に存在する核種の検出を行う

そのため、SPECTのようなコリメータは不要となる

同時計数回路の分解時間:6~25ns

・LOR

同時計測での検出単位になり、サイノグラムのひとつのピクセルに対応する

・検出器(シンチレータ、半導体)

(77am14、76am28、71am30、67am27、62.56、61.56)

溝によって分割されており、この大きさがPETの空間分解能を決定する大きな因子となる

「リング径が小さい」

→「計数率が高い」

→「感度が高い」

| シンチレータ | ★NaI(Tl) | ★BGO (Bi4Ge3O12) |

LaCl3 LaBr3 |

★LYSO (Lu2SiO5:Ce) |

GSO (Gd2Si5:Ce) |

CdTe,CZT (CdZnTe) |

| 実効原子番号 | 51 | 74 | 66 | 59 | ≒48 | |

| 発光量 (相対値) |

100 | 15 | 120、160 | 75 | 25 | *半導体 |

| 減衰時間 (ns) |

230 | 300 | 26、35 | 40 | 60 | *半導体 |

| エネルギー 分解能 |

8 | 18 | 3.3、2 | 12 | 8 | 2 |

*減衰時間(ns):短いほど最大計数率が高い

*基本的な性能は半導体>シンチレータ

↓詳しくはこちら

・エネルギーウィンドウ

PET装置では少しに幅をもたせ、350keV~650keV程度に設定する

PET装置の収集方法の種類

(73am25、72pm32、71am31、69am29、64.59)

・2D収集

セプタ(体軸方向にのみ有効なコリメータ)の使用で離れたリング間での同時計測線に制限を設ける

感度が低く、定量性は高くなる

散乱線成分比率は10~20%程度である

・3D収集 (最近良く利用される)

セプタを使用せず、感度は高くなるが、視野外放射能や散乱・偶発同時計数の影響が大きくなる

画像の再構成も複雑で長時間となる

体軸方向の辺縁部で感度は低下する

散乱線成分比率は30~50%程度であり、より高精度な散乱補正法が必要とされる

同時計数

・真の同時計数

(71pm33)

一対の消滅光子が二つの検出器によって検出されたイベント

・偶発同時計数

(75pm25、70am27、65.57、63.56、62.56)

関連性がない二つの消滅光子が同時に計測されたイベント

画像の定量性低下や統計雑音の増加をもたらす

タイムウィンドウ幅に依存する

数え落としが無いとすると計数率は放射能(濃度)の二乗に比例する

*補正法

:「遅延同時計数回路法」

「シングル計数法」

・散乱同時計数

(65.57)

相互作用によってガンマ線が曲げられたことによって同時計数

画像の定量性低下やコントラスト低下などの原因となる

エネルギーウィンドウ幅に依存する

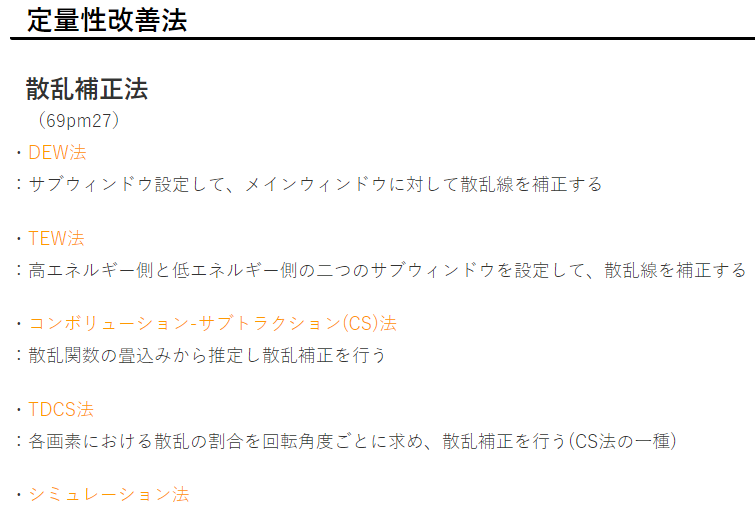

PETでの各種補正方法についてはこちら↓

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室

・陽電子準備室:RIの小分け、分注、調整

・陽電子待機室:被検者以外の被曝防止

・陽電子診察室:患者への投与、撮像を行う

雑音等価計数率(NECR)

PETにおけるSN比の指標

NECR=T2/(T+S+2kR)

T:真の同時計数

S:散乱同時計数

k:視野占有率

R:偶発同時計数

コメント

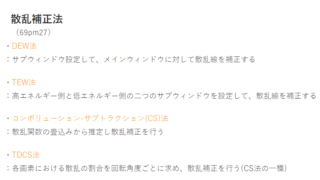

散乱同時計数の補正にはSSS法やCS法が用いられると思いますが、TEW法、DEW法も散乱同時計数の補正に使われるのでしょうか。

TEW法やDEW法は散乱線補正に使われて、PET、SPECTの両方で用いられるという認識で合っていますか?

臨床で使用される機器でどの程度のシェアなのかは分かりかねますが、ご指摘の通り、原理的にはTEW法やDEW法も散乱同時計数補正に使用することは可能だと認識して記載しております

SSS法が最も使用される頻度は高いのかとは思いますが、DEW法が不適切であるとの資料も見つかりませんので、記載もこのままとさせて頂きます

PETの散乱同時計数補正はSSS法、CS法、TEW法、DEW法などが用いられており、その中でもTEW法とDEW法はPET、SPECTの散乱線補正にも利用できるということですね。

迅速なご回答ありがとうございました。

DEW TEW法はPETでは使用しません.

ご指摘ありがとうございます

SPECTのところにあった記述がそのまま入ってしまっていたようです

さっくり調べた感じでは、PETの散乱線補正に関してスタンダードな方法は無いようなので、記述ごと削除しました

訂正させて頂きましたので、ご確認のほど、よろしくお願い致します