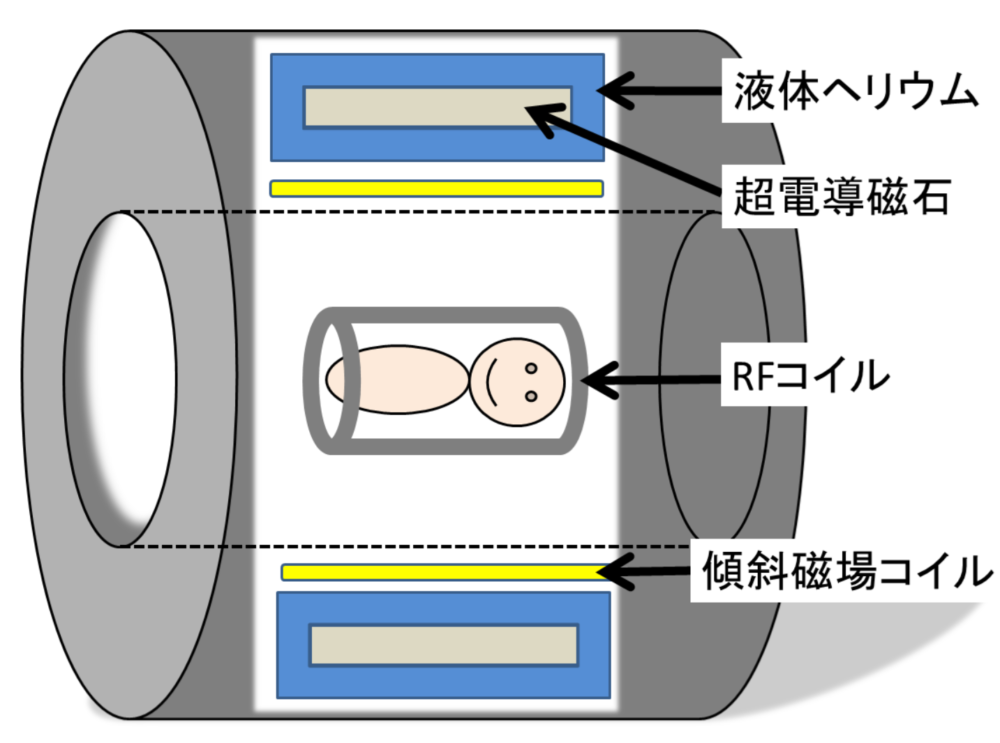

MRI装置の構成

![]()

1、静磁場磁石

(75am11、74am12、68am13、67am12)

・永久磁石

常時稼働し、消費電力が小さく漏洩磁場が少なく、低価格で冷却装置が不要のため維持費が安い

温度変化により磁場強度が変動するため、恒温制御(断熱材や空調設備など)が必要

非常に重い

静磁場は0.15~0.3T程度で水平方向

・常電導磁石

銅またはアルミニウムのコイルに加える電流を変化させ稼働できるが消費電力が大きく、

コイル発熱や温度特性により冷却設備が必要である

磁場の切断が容易

・超電導磁石

電気抵抗のない超電導状態で永久電流が得られ、定電流制御を必要とせず電力消費が少ない

未使用時でも磁場は発生しており、均一性や磁場の安定性に優れているが、漏洩磁場が多い

起電導状態を保つため液体ヘリウムで低温状態にさせ、強い電流で高磁場を得る

超伝導状態の静磁場コイルの消費電力は0

液体ヘリウムの蒸発は画質に影響を及ぼさない

*クライオスタット

:真空断熱容器で液体ヘリウムで満たされている

・性能比較

磁場の空間的均一性の良さ:超電導磁石>永久磁石

分解能:超電導磁石>永久磁石

消費電力:超伝導磁石>永久磁石

クエンチング:超電導磁石のみ発生

2、傾斜磁場コイル

(70am12、69pm12)

空間周波数を変えて、位置情報(3方向)を付加するためのコイル

3、シムコイル

(63.22)

静磁場の均一性を補正(シミング)するための常電導磁石

4、RFコイル

(70am12、69am12、63.22、63.23、62.21.22)

コイル面は静磁場と平行に置き、受信コイルとして機能する

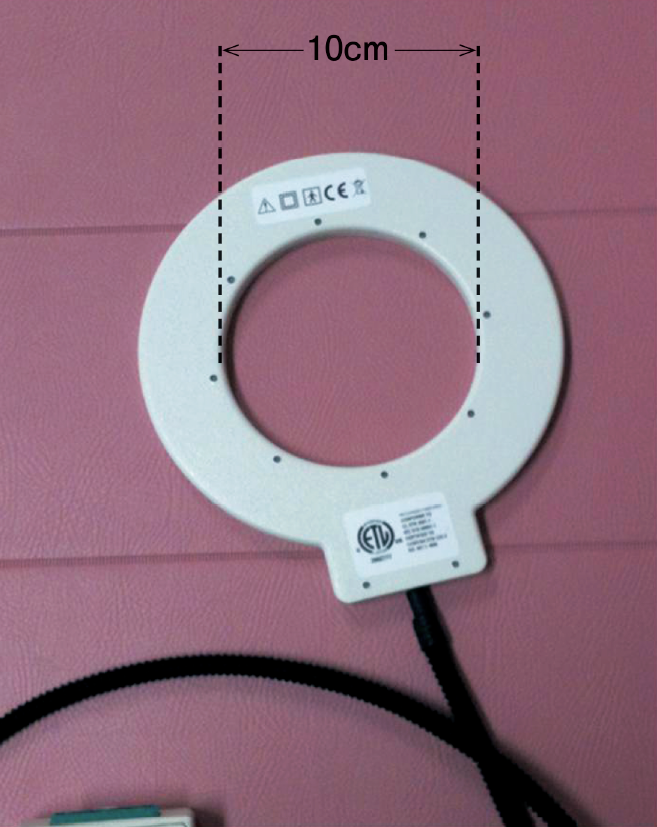

・表面コイル

MR信号を近くで受信でき、高信号が得られる

受信領域以外の感度が低くなり、目的部位以外のノイズが減る

コイル面は静磁場と平行になるように置く

コイル径が小さいほどSN比、分解能は高い

(65am23)

・QDコイル

高感度のコイル

・フェーズドアレイコイル

(68pm11)

表面コイルが複数つながった受信用コイルで、高い感度を生かしつつ、広い領域を撮像でき、画質の向上とパラレルイメージングによる撮像時間の短縮が出来る

5、磁気シールド

・アクティブシールド

:静磁場磁石の外側に電磁石を設置して、逆向きの磁場で漏洩磁場を打ち消す

・パッシブシールド

:強磁性体を用いた磁気シールド

MRI装置を鉄製シールドで覆い,磁束を閉じ込める

6,電波シールド

(77pm1)

導電性の高い金属で床・壁・天井の6面を囲う

外来電波が検査室に入らない様にするためと,装置から発信される強い電波が外部漏洩するのを防止する役目を兼ねている

MRIの特徴

MRI検査の利点

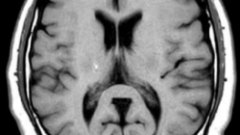

・患者を移動せずに各種断層像が得られる

・軟部組織のコントラストが高い

・任意の断面像が直接得られる

・撮像パラメータを選択できる

・骨や空気によるアーチファクトが少ない

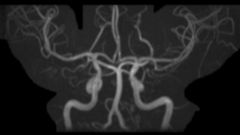

・造影剤を用いず血流情報や管腔内情報が得られる

・同期撮像が可能

MRI検査の欠点

・検査時間が長く騒音が大きい

・データに絶対値がなく互換性がない

・骨皮質や石灰化,肺病変,ガス像の検出が困難

・ペースメーカや材質不明な金属装着患者は行えない

(65am23)

(65am23)

コメント