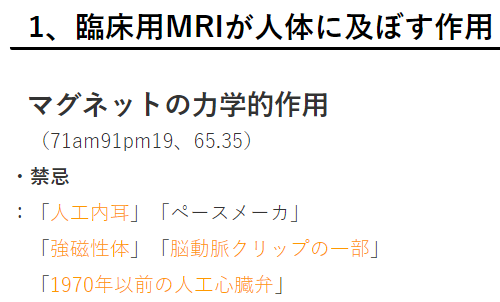

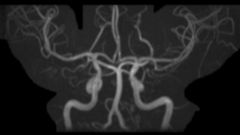

1、臨床用MRIが人体に及ぼす作用

マグネットの力学的作用

(71am91pm19、65.35)

・禁忌

:「人工内耳」「ペースメーカ」

「強磁性体」「脳動脈クリップの一部」

「1970年以前の人工心臓弁」

・安全確保のため漏えい磁場が0.5mT以上の区域は立ち入り制限領域とする

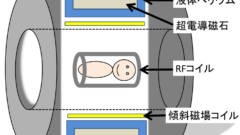

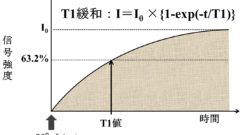

高周波による加温

(77am67、75pm24、74am63、73pm21、71am17pm19、70pm12、69am15、66.25、65.21、65.31.pm55)

RFによって人体に生じた渦電流のジュール熱で、SAR(質量あたりの熱吸収比:W/kg)で評価する

・SAR

SAR∝(電気伝導度)×(半球)2×(静磁場強度)2×(フリップ角度)2×(RFパルス数)×(スライス枚数)

SARの低減方法

:「低磁場」

「TRを大きくする」

「ETLを少なくする(高速SEのとき)」

・操作モードごとのSAR上限値(全身SAR)

通常:2

第一次水準管理:4

第二次水準管理:>4

・QD型送信コイル

:約1/2倍のSARで、√2倍のSNRとなる

・火傷の危険性

:リード線などの導電金属がループを作ると火傷する場合あり、同様に患者が手や足を組んで電流

ループができないようにする

入れ墨,金属を含む湿布なども注意する

変動磁場による刺激と騒音(末梢神経,心臓)

(74pm12、70am13、61.38)

高速撮像のため高い傾斜磁場の能力が必要だが、傾斜磁場コイル電流のオンオフによって発生し、被検者を不快にし対話困難や可逆性聴力損失を起こす

静磁場強度が低いほど騒音が小さい

コイルのひずみも影響する

*胎児への影響は報告されていない

・JIS規格で上限値のあるもの

:「SAR」「傾斜磁場出力」(64.21)

・MRI撮影室は電波を遮断するため,60~100dBの遮蔽能力が必要

(電波法による規制)(68am97)

2、クエンチ

(73am11.15、65.22、64.36、63.33、61.39)

超伝導MRI装置では、超電導コイルの冷却用液体ヘリウムが突如ガス状になることが極稀にあり、これは超伝導状態が途切れた場合に、コイルに生じた電気抵抗による発熱が液体ヘリウムを蒸発させるためで、超伝導状態から常伝導状態になる現象をクエンチという

・室内は高圧となり、酸欠状態になる可能性がある

・クエンチ時には速やかに被検者をマグネット内から検査室外へ連れ出す

・事前に窓ガラスを割らないと検査室に入れない事態を想定するなど、対処法を確立する必要がある

・クエンチ防止には液体ヘリウムの減少率を定期的に確認しなければならない

・酸素モニタが正常に動作しているかも点検する必要がある

3、JISによるMRI用ファントムを用いた日常点検項目(不変性試験)

(77am1、69pm14、61.22)

①SN比

:信号と雑音の比

②均一性

:関心領域内の画素強度変化の割合

③スライス厚

:スライスプロファイルの半値幅

④空間分解能

:画像上で測定用のスリット幅を識別できる能力

⑤幾何学的歪み

:実寸法に対する画像上の測定寸法と実寸法の差の割合

4,操作モード

通常操作モード

いかなる出力も患者に生理学的ストレスを引き起こす可能性のある限界値を超えない

このモードを超える事の決定は、患者に対する潜在的なリスクと効用との関係から医学的に判断し、患者およびMR作業従事者に与える可能性のある影響を説明しなければならない

・静磁場強度:B0 ≦ 3T

・傾斜磁場出力上限値(直接決定):

平均PNS(末梢神経刺激)閾値の80%以下

不快なPNSの発生を最小にしなければならない

第一次水準管理操作モード

いくつかの出力が患者に医療管理を必要とする生理学的ストレスを引き起こす可能性のある値に達する

・静磁場強度:3T < B0 ≦ 8T

・環境温度

25℃を超えるときは、周囲温度が1℃上昇するごとに0.25W/kg低下させるべき

例)周囲温度が33℃の場合、上限値は2.0W/kg

・傾斜磁場出力上限値(直接決定)

:平均PNS(末梢神経刺激)閾値の100%以下

第二次水準管理操作モード

いくつかの出力が患者に重大なリスクを与える可能性のある値に達する

このモードで使用する場合、院内の倫理委員会の承認が必要

・静磁場強度:8T < B0

コメント