拡散強調画像(ディフュージョン:DWI)

(77pm2.4、75pm20、72pm22、71pm22、70am16、66.31、61.40)

・EPI法で撮像

・組織の水分子のブラウン運動の強さを強い一対の傾斜磁場(MPG:motion proving gradient)を用いることで水分子の拡散の大きさの違いを信号強度として画像化する

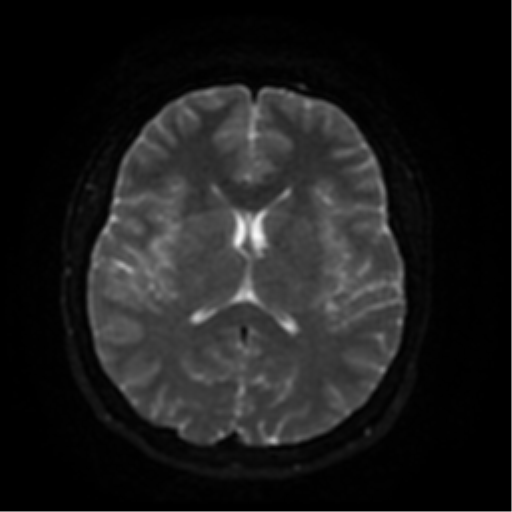

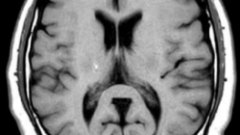

・水分子の拡散が低下すると高信号(脳梗塞部位など)になる

・基本的にDWIはT2強調画像であり、T2WIで高信号な部位は同様に高信号となる

→ T2shine through

・b値

:MPGを印加する強さ

b値が大きければ拡散強調が強くなり、SN比は小さくなる

拡散の大きいもの(水)は信号が小さくなる

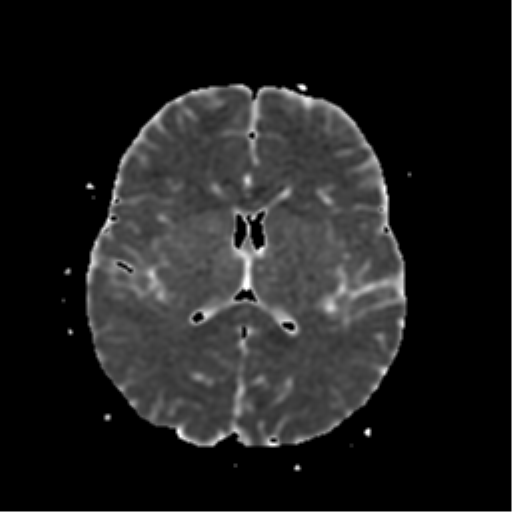

・ADCmap

:b値の異なる2画像からT2shine throughの影響を除外した見かけの拡散係数画像

拡散が低いものはADCmapで低信号となる

・アーチファクトが出やすく、パラレルイメージングの使用、TEの短縮、脂肪抑制など工夫が必要

・拡散強調画像は細胞性浮腫を呈する発症6時間以内の急性期脳梗塞の診断に使用する

高b値の画像で高信号(白)+ADCマップで低信号(黒)

→ 脳梗塞

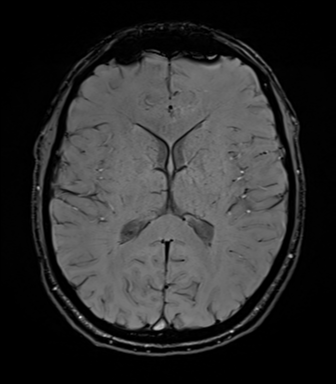

脳梗塞 + FLAIRで等信号

→ 急性期脳梗塞

脳梗塞 + FLAIRで高信号(白)

→ 旧性期脳梗塞

機能画像(ファンクショナルMRI)

(74pm17、72pm21.24、71pm24、69am17、66.36)

・EPI法で撮像

・神経活動による脳局所血行動態(脳血流の酸素量の割合の変化)をBOLD効果を用いて画像化する方法

統計学的解析を行う

・脳の安静と運動を交互に繰り返し、これをダイナミック撮像で強いT2*コントラストを得るためにFE-EPI法を用いて行う

・BOLD効果

:脳細胞の賦活にともなう血液中のオキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンの割合の変化

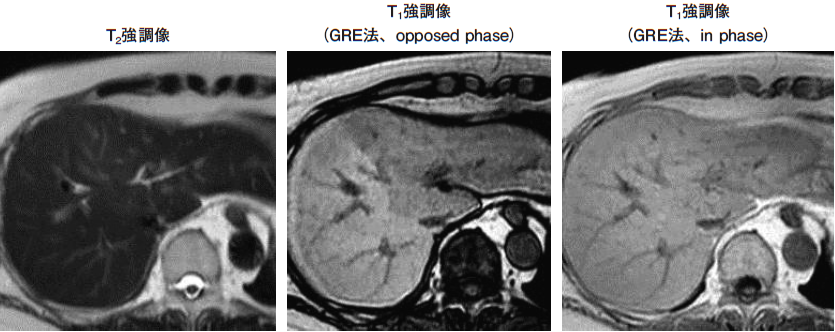

MRスペクトロスコピー(MRS)

(76pm18、69pm16、68am17、63.21)

(68am17)

・共鳴周波数の差から分子の種類や量を分析(スペクトル表示)する方法

・均一性が重要でシミングが必須

・高静磁場

→ 化学シフトが大きい

→ 周波数差が大きくなる

→ 分解能が高くなる

拡散テンソル画像(DTI)

(70am19)

・MPGの方向を変化させた複数の画像から脳や神経の拡散の異方性を表す画像

・白質神経路や軸索損傷の評価に用いる

磁化率強調画像(SWI)

(64.32)

・GRE法を用いたT2*強調画像とは異なり、長いTEによる3DGRE法で撮像されており、位相差の情報を用いて磁化率の異なる組織のコントラストを強調できる

・微小出血や動静脈奇形など局所の磁化率変動を伴う疾患の描出に対して行われ、病変部は低信号を呈する

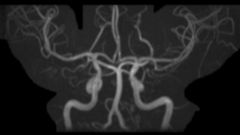

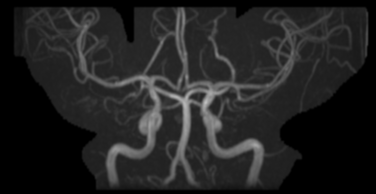

潅流画像(パーフュージョン)

(77am2)

・EPI法で撮像

・Gd造影剤の急速注入により磁化率変化を測定する方法と,

RFパルスで標識して測定する方法(ASL)がある

→ 非造影灌流MRI画像(ASL; arterial spin labeling)

・脳血流量(CBF),脳血液量(cBV),平均通過時間(MTT)が得られる

・関心領域内の微小循環による信号強度変化を経時的に画像化する

プロトン密度強調画像

・靭帯は低(無)信号

CPMG法

・スピンエコー法で180°パルスの間隔をできるだけ小さくすることによって、180°パルスの不正確に伴う累積観点誤差を相殺する

コメント

パフュージョンのところ、説明はあるのですがDSCというワードも載せてみてはどうでしょうか、過去問でも出てきてますし74回am20

該当の問題は当サイトでは難問認定済なので、また正答になるような問題が出題されたら検討致します