Ⅻ.X線撮影技術学

Ⅻ.X線撮影技術学 X線撮影の基礎

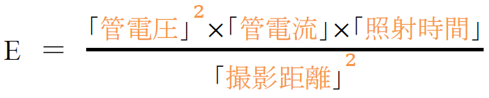

写真効果、撮影条件計算 ・X線強度(蛍光量)E (72pm88、66.70、65.69、63.69) $$E=\frac { 「管電圧」^{ 2 }×「管電流」×「照射時間」 }{ 「撮影距離」^{ 2 } } $$ ・半影と拡大率 (76am90、75am90、74am93、73pm85、71am85、67pm86、61.69) 半影の大きさH H = (M-1)×f M:拡大率 f:焦点の大きさ 拡大率M M = (a+b)/a = 1+b/a a:焦点被写体間距離 b:被写体受像面間距離 a+b:撮影距離 ・重積効果 (72am83) 2つ以上の構造が重なって存在する場合、それらの減弱係数の相違によって、画像として描出が不可能な場合がある ・接線効果 被写体の隣り合う構造にその境界面を挟んであるレベル以上の減弱係数の差がある場合、その境界面に接点を持つようにエックス線速が入射されるとその構造の輪郭が明瞭に描出される効果 被曝と散乱線 ・散乱線の多くなる因子 (68am84) 「被写体の減弱係数:高い」 「被写体の厚さ:厚い」 「照射面積...