共鳴周波数

信号の発生原理 / MRIの基本的なパラメータ

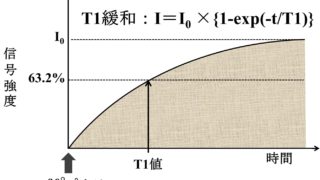

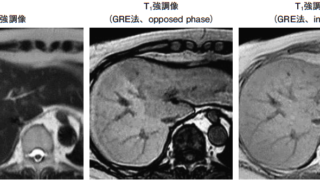

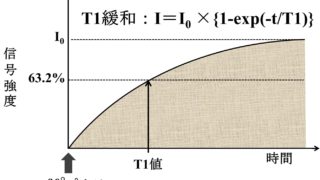

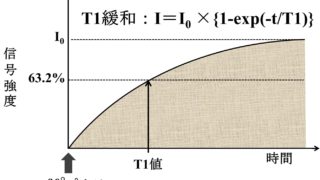

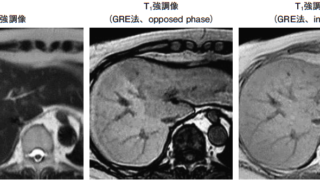

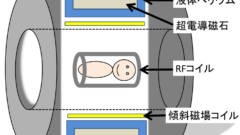

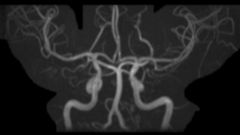

信号の発生原理 磁気モーメント (72pm74) 磁気双極子において、磁極の量と距離の積からなるベクトル 1Hは、全ての核種の中で最も核磁気モーメントが強い 原子・分子の陽子・中性子の数が同じかつ偶数だと磁気モーメントは生じない 歳差運動と磁化および共鳴励起 (75am74、74am74、73am74、69am11、63.19.30、62.23、61.24、60.31) ・歳差運動 :自転軸が時間の経過に従いその中心軸が傾き、先端が円を描くようになるような運動 歳差運動の共鳴周波数f=(γ・B0)/2π ω=γ・B0 γ:磁気回転比 B0:静磁場の強さ 磁束密度 コイルに流れる電流に比例して大きくなる ・MRIで主に用いられる核腫と共鳴周波数 核腫 1H 13C 19F 23Na 31P 共鳴周波数 42.58 10.71 40.10 11.26 17.24 緩和時間:T1、T2 (71pm12、70pm11、69pm74、68pm74) 絶対的にT1値>T2値> T2*値となる(純水のみ同じ) ・T1緩和 縦緩和、90°パ...

問1

3.0TのMRI装置における水素原子核の共鳴周波数[MHz]はいくつか

ただし、1.5Tでの水素原子核の共鳴周波数は64MHzとする

歳差運動の共鳴周波数

f=(γ・B0)/2π

ω=γ・B0

γ:磁気回転比

B0:静磁場の強さ

磁束密度[テスラ]

コイルに流れる電流に比例して大きくなる

1.5Tで64MHzなので、3.0Tでは×2で128MHzになる

ラーモアの式を使った問題だが、単純に比例の関係なので難しく考える必要はない

磁気回転比を64/1.5≒42.6として、3倍しても良いが

問2

3TのMRI装置における脂肪と水の共鳴周波数差[Hz]はいくつか

ただし、1Hの磁器回転比は42.6MHz/Tとする

水と脂肪の共鳴周波数差=3.5PPM

3Tの場合の共鳴周波数差[Hz]

=3.5×42.6MHz/T×3T

=447.3Hz

ラーモアの式とは別に、水と脂肪の共鳴周波数差3.5PPMが出てこないと解けない問題

ただし、それさえ覚えており、式の使い方を知っていれば解ける

少し難しいかもしれないが、解けても良い問題

ちなみに、ppmとは百万分率のこと

撮影時間

(70am15,68am15, 66.30)

撮像時間短縮方法 / 脂肪抑制方法

撮像時間を短くする手法 (76pm16、71am15、70am15、69pm15、67am15、66.30) ・撮像時間 撮像時間=TR×N×撮像加算回数÷ETL TR:繰り返し時間 ETL:エコーの数(Echo train length) → SE法のときのみ N:位相エンコード数 撮像加算回数:信号雑音比を上げるため同信号を取り出す回数 *GRE法ではTRの短縮、高速SE法ではETLに応じて撮像時間を短縮する *TR,ETLを変更すると、画像コントラストが変わってしまう *位相エンコード数を減らすと空間分解能を劣化させるか位相エンコード方向撮像視野を限定する必要がある ・高速シーケンス 1.高速スピンエコー (74pm21、72am15、67pm16) 撮像時間が短く、T2強調画像を得るための方法として主流 磁化率効果が減少する 脂肪信号が上昇する 脳実質のコントラストが低下する 眼球の硝子体は高信号になる 2.EPI 一回のくり返し時間で必要とするk空間の位相エンコードラインの情報をすべてとっている 読取の傾斜磁場をジグザグにして、位相エンコー...

問1

パラレルイメージングを併用した高速SE法での撮影時間はいくつか[s]

ただし、TR4000ms、TR100ms、FOV32cm、周波数エンコード数512、位相エンコード数256、ETL32、加算回数2回、SENSE factorは4とする

撮像時間=TR×N×撮像加算回数÷ETL

TR:繰り返し時間

ETL:エコーの数(Echo train length)

N:位相エンコード数

撮像加算回数:信号雑音比を上げるため同信号を取り出す回数

*SENSE factor(パラレルイメージングファクタ)を2倍にすると撮影時間が1/2になる

撮影時間=4×256×2×÷(32×4)=16

撮影時間に関する問題で、計算自体は非常に単純だが、問題文に使用しない数字が登場しており、注意が必要

また、どれが短縮になる要素で、どれが延長になる要素なのかも間違えないように

緩和時間

(69pm74,68pm74.67pm15)

信号の発生原理 / MRIの基本的なパラメータ

信号の発生原理 磁気モーメント (72pm74) 磁気双極子において、磁極の量と距離の積からなるベクトル 1Hは、全ての核種の中で最も核磁気モーメントが強い 原子・分子の陽子・中性子の数が同じかつ偶数だと磁気モーメントは生じない 歳差運動と磁化および共鳴励起 (75am74、74am74、73am74、69am11、63.19.30、62.23、61.24、60.31) ・歳差運動 :自転軸が時間の経過に従いその中心軸が傾き、先端が円を描くようになるような運動 歳差運動の共鳴周波数f=(γ・B0)/2π ω=γ・B0 γ:磁気回転比 B0:静磁場の強さ 磁束密度 コイルに流れる電流に比例して大きくなる ・MRIで主に用いられる核腫と共鳴周波数 核腫 1H 13C 19F 23Na 31P 共鳴周波数 42.58 10.71 40.10 11.26 17.24 緩和時間:T1、T2 (71pm12、70pm11、69pm74、68pm74) 絶対的にT1値>T2値> T2*値となる(純水のみ同じ) ・T1緩和 縦緩和、90°パ...

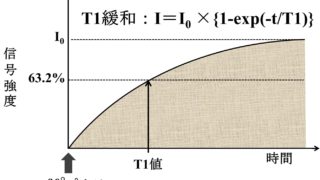

問1

90度RFパルス照射300ms後に縦磁化が50%まで回復する組織の縦緩和時間[ms]はいくつか

ただし、loge2=0.693とする

T1緩和 I=I0×(1-exp(-t/T1))

I0:初期の磁化

t:時間

T1値:I0の63.2%となる時間

初期の磁化を1、RFパルス照射後300msの磁化を1/2として代入すると

1/2=1- exp(-300/T1)

exp(-300/T1)=1/2

-300/T1=loge(1/2)

T1=-300/ loge(1/2)=300/0.693=433

問2

1.5TのMRIの高速FLAIR法で、TI[ms]の値として適切なのはいくつか

ただし、TRを10000ms、実行TEを100msとする

FLAIRでのTIは水の信号を0としたいのでln2×水のT1値で求められる

水のT1値は大体3000~4000msなので3500を代入すると

TI=0.693×3500≒2500ms

掲載はしているもののこれは解けなくていい

覚えることが多く、ある程度の理解も必要とされるので余裕があれば、で良いか

ただし、FLAIRとSTIRでTIがどの程度になるかのスケール感は知っておいてもよいかと思う

FLAIRでは水の信号を0としたいので、T1はどうしても長くなる(2500ms程度)

STIRでは脂肪の信号を0としたいので、T1はFLAIRに比べて短くて済む(100~250ms程度)

この程度の理解でも国家試験で出た場合は十分に解けるだろう

コメント