インビトロ

インビトロ検査で用いる機材

・ウェル型検出器

(76pm27、75am26、73pm26(電離箱)pm81、67am28、65.58、62.57)

無機シンチレータや電離箱を利用

γ線の測定に適しており、排水中の放射性同位元素濃度の測定などに使用される

幾何学的効率が良い(検出器内では一定とされる)

自己吸収の影響を受ける

マルチチャンネルアナライザを有しており、エネルギーウィンドウを設定しないで測定できる

*電離箱型はドーズキャリブレータ(放射能測定器)として利用される

測定核種ごとの補正係数がある

計数率に影響する因子

:「液量」「核種」「分解時間」

「試験管の材料」「測定試料の位置」

・液体シンチレーションカウンタ

(63.57)

低エネルギーβ線の測定に適しており、エネルギーが高いと計数効率が高い

自己吸収、外部吸収が無視できるが、クエンチングにより計数率が低下する

同時計数回路を用いる

検出効率

:3H(18.6keV)に対して60%前後

14C(156keV)に対して90%程度

・遠心分離器

・インキュベータ

・検体自動分注器

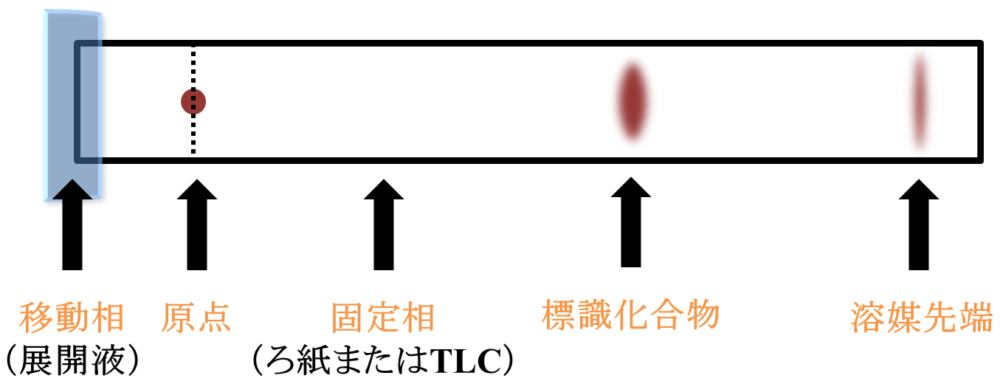

Rf値

(72am1、66.51)

ペーパークロマトグラフィーや薄層クロマトグラフィ―の解析に使用する

Rf 値=原点からピークまでの距離÷原点から溶媒展開先端までの距離

*純度検定等に関してはこちら↓

直接飽和分析法(Direct-saturation-analysis-DSA)

・測定対象例

T3摂取率測定法

:標識物質:125I-T3

結合タンパク:サイロキシン(T4)結合グロブリン(TBG)

不飽和鉄結合能測定法(UIBC)

:標識物質:59Fe

結合タンパク:トランスフェリン

競合的ラジオアッセイ(Competitive-radioassay)

①競合的蛋白接合(能)測定

(Competitive protein binding assay―CPBA)

②放射免疫測定法

(Radioimmunoassay-RIA)

(63.58、62.58、61.57)

・原理

:既知量の非標識抗原と、一定量の標識抗原と、一定量の抗体を競合反応させた後にBF分離してBの放射能を測定して標準曲線を製作する

同様にして未知量の試料検体の抗原のBの放射能を測定して、標準曲線から試料中の抗原量を求める

特異的結合蛋白(抗体)と標識抗原の量は一定

・成立条件

(1)抗原が免疫原性、免疫反応性を持ち、高純度、高分子量である必要がある

(2)抗体は抗原特異性であり、作製が容易(単クローン抗体)である必要がある

(3)標識抗原は、非標識抗原と免疫反応性が変わらず、比放射能が高い方が良い

(4)BF分離は、正確で容易である必要がある

固相法、二抗体法が有効

・特徴

:「主な使用核種は125Iでγ線を放出するため、ウェル型シンチレーションカウンタで免疫活性を測定」

「測定値は抗原の量を示す」

「特異性の高い抗体を使用」

「患者の被曝はない」

③放射受容体測定法(Radioreceptor assay-RRA)

・原理

:RIAと同様で、抗体を受容体、抗原をリガンドに置き換えて考えられる

非競合的ラジオアッセイ(Non-competitive radioassay)

①免疫放射定量測定法(Immunoradiometric assay-IRMA)

→ 使用できるならRIAより優れた検査方法

副作用と被曝線量

MIRD法

$$D(t←s)=\frac { As }{ Mt } ∑_{ i }⊿i×φi(t←s)[Gy]$$

D(t←s):線源臓器sから標的臓器tへの平均吸収線量[Gy]

As:線源臓器sでの放射性核種の累積放射濃度[Bq・s]

Mt:標的臓器t重量[Kg]

⊿i:核種に対するi型放射線の平衡吸収線量定数[Kg・Gy/Bq・s]

Φi(t←s):線源臓器sから放出される放射線の標的臓器tへのi型放射線の吸収率

・必要な値 (66.68)

「投与放射線量」

「有効半減期」

「投与後の初期集積パーセント」

・特徴

ファントムにおける計算

臓器に放射性医薬品が均一に分布していると仮定して計算する

コメント

ウェル型サンタレーションカウンタは、エネルギーウィンドの設定しないで測定できるというのは、間違いではないでしょうか?

67回の国試の28番の問題を参考にしてそう考えます。

ウェル型シンチレーションカウンタは、エネルギーウィンドの設定しないで測定できると考えております

67am28の厚労省の正答発表では測定できないとなっていますが、これは疑義があると思います

というのもエネルギー分解能が高く、かつマルチチャンネルなので、スペクトル計測が可能なため、エネルギーウィンドウ無しでも計測できます

「無しでも」というのが曲者で、別にエネルギーウィンドウは設定しても測定できます