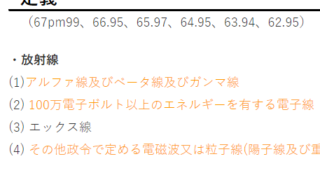

診療放射線技師法

平成26年に「診療放射線技師法」の一部改正があり、これらを基に今後、過去問では対応できないであろう出題が予想されます

詳しくはこちら↓

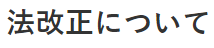

医療法施行規則

平成32年4月1日(令和2年)より、診療用放射線に係る安全管理について、医療法施行規則の一部を改正する省令が施行される

・医療法施行規則 第1条の11

管理者が確保すべき安全管理の体制

- 診療放射線に係る安全管理

(77pm97)

①診療用放射線の安全利用のための指針の策定

②放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施

③放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用のための方策の実施

③として以下の二つが規定される

Ⅰ.医療被ばくの線量管理

Ⅱ.医療被ばくの線量記録

対象となる放射線診療機器等

・CTエックス線装置

・血管造影検査に用いる透視用エックス線装置

・診療用放射性同位元素

・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

線量管理については以下のことが求められる

○関連学会等の策定したガイドライン等を参考に、被ばく線量の評価及び線量の適正化

○医療被ばくの線量管理の方法は、必要に応じて見直し

• 関連学会等の策定したガイドライン等に変更があったとき

• 放射線診療機器等の新規導入又は更新のとき

線量記録については以下のことが求められる

○関連学会等の策定したガイドライン等を参考に、当該診療を受ける患者の被ばく線量を適正に検証できる様式を用いて行うこと

その他の放射線診療機器における線量管理及び線量記録については以下のことが求められる

○上記以外の放射線診療機器についても、必要に応じて、医療被ばくの線量管理及び線量記録を行うこと

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

原子力規制委員会は、平成28年1月のIAEAによるIRRS(総合規制評価サービス)の結果および「放射性物質及び関連施設に関する核セキュリティ勧告」を踏まえ、平成29年4月14日に改正放射線障害防止法を公布した

今回の法令は2段階で施行された

・第1段階:平成30年4月1日

①報告義務の強化

②廃棄に係る特例

③試験、講習等の課目の規則委任

④危険時の措置の強化

⑤教育訓練等

・第2段階:平成31年9月

セキュリティ対策の強化

・名称

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(障防法)」

から

「放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)」

へ変更となった

・放射線技師として必要な知識抜粋

(75am99)

特定放射性同位元素の使用例

「遠隔治療装置用線源」

「ガンマナイフ用線源」

「血液照射装置用線源」

「RALS用線源」など

コメント