問題および画像はすべて厚生労働省HPより引用しております

正答ボタンを押すと答えの選択肢が表示されます

各問の参考となる対策ノートのリンクを問題下部に設置してあります

当然解けるべき問題に関しては特にコメントしませんので、対策ノートを覚えてください

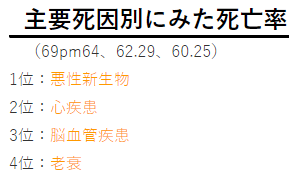

基礎医学大要

50 アポトーシスで正しいのはどれか。

1.壊死のことである。

2.群発的に発現する。

3.炎症反応が関与する。

4.細胞環境の悪化によって生じる。

5.プログラムされた細胞死である。

これは放射線生物学の範囲

51 水腎症の原因で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.陰囊水腫

2.尿管結石

3.慢性腎炎

4.神経因性膀胱

5.急性糸球体腎炎

難問

水腎症の要因として少し難しいのが紛れている

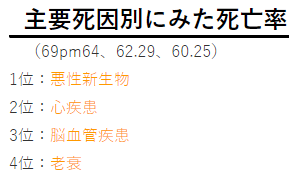

52 生活習慣病はどれか。

1.が ん

2.1型糖尿病

3.肥大型心筋症

4.重症筋無力症

5.慢性関節リウマチ

意外にひっかかりそうな選択肢なので気を付けたい

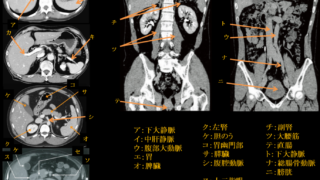

53 ファーター乳頭に開口するのはどれか。

1.総肝管

2.総胆管

3.胆囊管

4.左肝管

5.右肝管

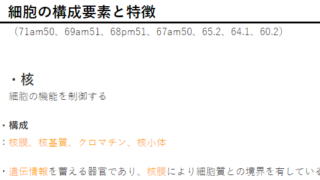

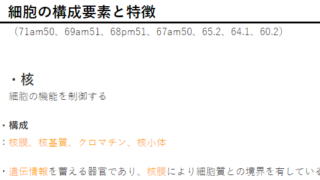

54 異物や不要物の処理を担う細胞内小器官はどれか。

1.小胞体

2.ゴルジ体

3.リソソーム

4.リボソーム

5.ミトコンドリア

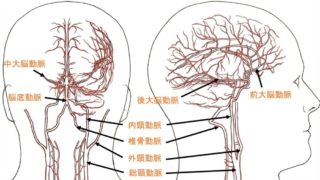

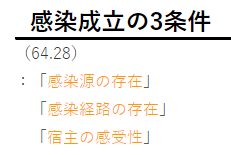

55 頸椎横突孔を通過する血管はどれか。

1.外頸動脈

2.総頸動脈

3.椎骨動脈

4.内頸動脈

5.脳底動脈

56 鼓膜に接するのはどれか。

1.鋤 骨

2.ツチ骨

3.有鉤骨

4.アブミ骨

5.キヌタ骨

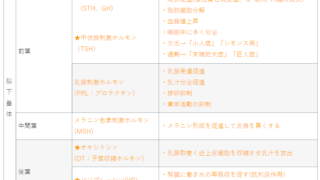

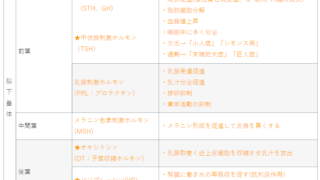

57 Basedow〈バセドウ〉病で低下するのはどれか。

1.TSH

2.心拍数

3.FT3(非結合型T3)

4.FT4(非結合型T4)

5.抗TSH受容体抗体

58 呼吸運動に寄与する筋肉はどれか。2つ選べ。

1.横隔膜

2.三角筋

3.梨状筋

4.肋間筋

5.内閉鎖筋

59 ウイルスによる感染症はどれか。

1.結 核

2.梅 毒

3.淋 病

4.帯状疱疹

5.性器クラミジア

60 筋組織が横紋筋であるのはどれか。2つ選べ。

1.咬 筋

2.子 宮

3.小 腸

4.心 臓

5.動 脈

この問題、実は難問なのでは

横紋筋といえば心筋しかでてこなかった

一応なんもんn

61 ネフロン〈腎単位〉の構造でないのはどれか。

1.腎 杯

2.糸球体

3.遠位尿細管

4.近位尿細管

5.ボーマン囊

62 空気感染するのはどれか。

1.AIDS

2.麻 疹

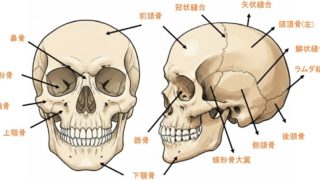

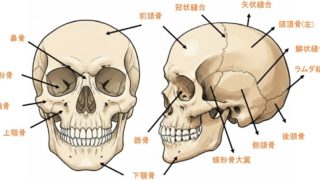

3.破傷風

4.B型肝炎

5.流行性角結膜炎

コロナはk

63 肺静脈が流入する場所はどれか。

1.右心室

2.右心房

3.左心室

4.左心房

5.上大静脈

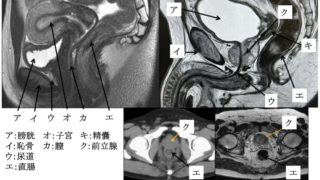

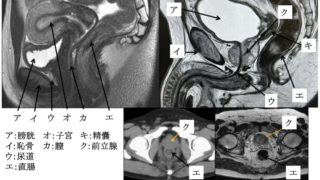

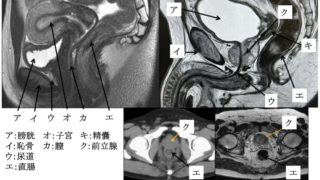

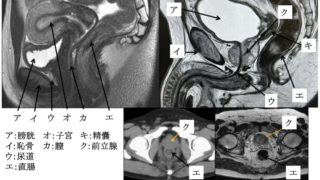

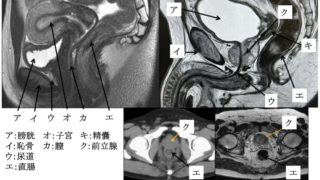

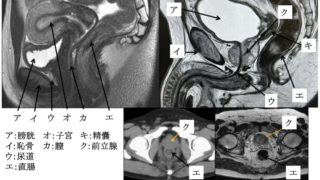

64 受精が起こるのはどこか。

1.腟

2.卵 管

3.卵 巣

4.子宮頸部

5.子宮内膜

ほぼ保健体育のテスト

放射線技師やっていて受精する場所気にする瞬間はあるのだろうか

対策ノートには対応箇所はないが、常識問題みたいなものなので、スルー

放射線生物学

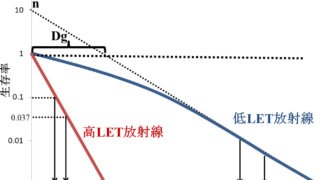

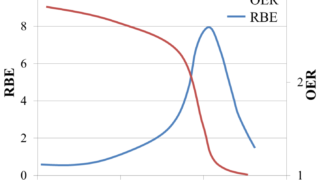

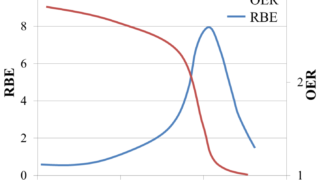

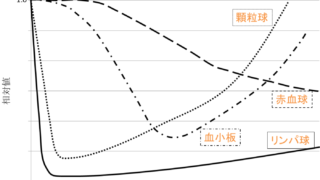

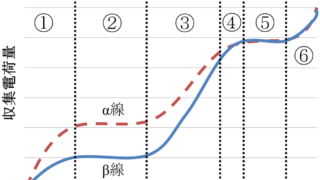

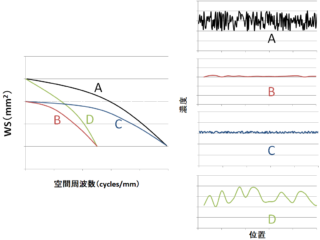

65 放射線による殺細胞効果で正しいのはどれか。

1.LETが高いほどRBEも高くなる。

2.低LET放射線では直線的な細胞生存率曲線を示す。

3.高LET放射線に対する放射線感受性は細胞周期に大きく依存する。

4.α/β値が小さい細胞では大きい細胞に比べて1回当たりの線量による影響が小さい。

5.高LET放射線では酸素存在下と無酸素下における細胞生存率曲線の差は低LET線に比べ小さい。

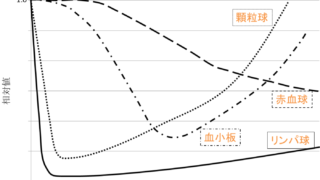

66 全身被ばくで正しいのはどれか。

1.γ線6Gyの被ばく後に生じる主な死因は腸管死である。

2.被ばくした直後に意識消失があった場合、致死的である。

3.X線を3Gy被ばくした場合10分以内に重度の頭痛が生じる。

4.被ばく線量が高いほど腸管死が生じるまでの期間は短くなる。

5.中性子線3Gyの被ばくであれば適切な治療介入によって回復可能である。

今回の問題に合わせて、全身被ばくの被ばく線量記載を少しだけ訂正しました

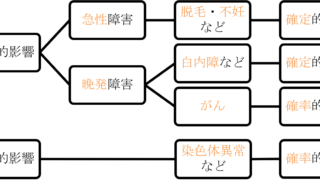

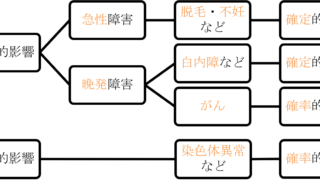

67 確率的影響で正しいのはどれか。

1.しきい値を持つ。

2.発生時期は被ばく後1年以内である。

3.被ばくにより発がんのリスクが増加する。

4.線量の増加とともに障害の程度が大きくなる。

5.被ばく線量の増加に伴い発生確率は指数関数的に増加する。

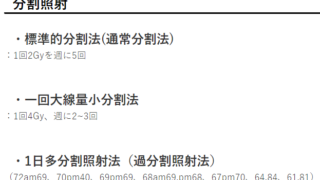

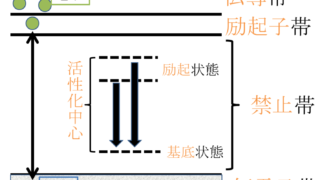

68 X線の分割照射で正しいのはどれか。

1.SLD回復は誘導されない。

2.寡分割照射では1日2~3回照射する。

3.総線量が同じであれば、分割回数を増やすと晩期の有害事象が増加する。

4.総線量と分割回数が同じであれば、全照射期間が長い方が細胞の生存率は高い。

5.骨転移緩和照射では、1回8Gyの単回照射と比べて疼痛再発のリスクが上がる。

69 α/β値が1~3Gyとされるのはどれか。

1.筋 肉

2.口腔粘膜

3.腸管上皮

4.リンパ球

5.小細胞肺癌

α/β値は各組織ごとに覚えるのではなく、どの組織が早期反応なのか晩期反応なのかを覚えよう

放射線物理学

70 基底状態にあるSr原子の最外殻の軌道電子配置はどれか。

1.4s2

2.4s24p4

3.5s2

4.5s25p2

5.6s1

ちょっと数えるのが面倒だが、落ち着いてやれば過去問通り

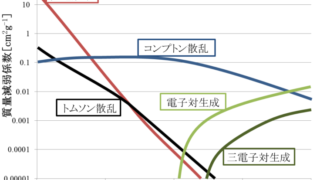

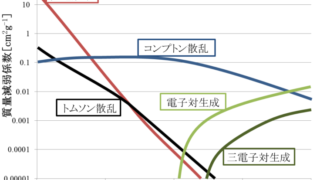

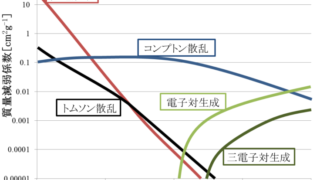

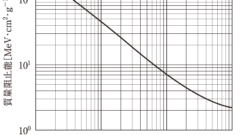

71 60keV光子の水中における全相互作用数に対するコンプトン効果の寄与の割合[%]に最も近いのはどれか。

1.25

2.40

3.55

4.70

5.85

難問

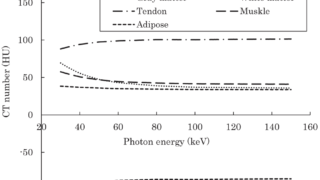

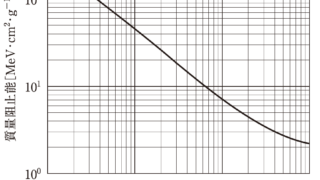

当サイト記載の図を見て頂ければ、コンプトン効果が主な反応なのはわかるものの、15%単位で絞るのは厳しいだろう

70%と85%はほぼ運

これが1MeVとかであればよかったのに

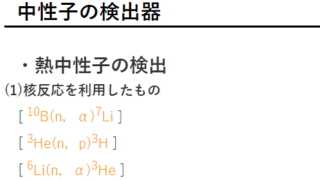

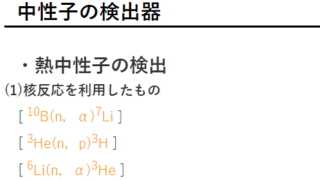

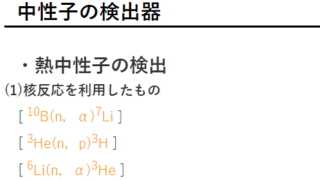

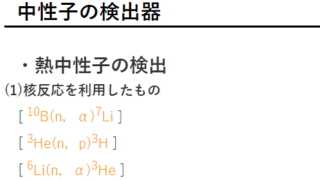

72 中性子の性質で正しいのはどれか。

1.自由空間中ではβ+壊変する。

2.静止質量は陽子と電子の静止質量の和よりも大きい。

3.熱中性子の室温でのエネルギーの最確値は0.25eVである。

4.熱中性子の捕獲反応断面積は中性子の運動エネルギーに反比例する。

5.速中性子が重陽子と弾性散乱したとき失う運動エネルギーの最大値は散乱前の運動エネルギーに等しい。

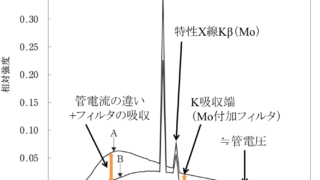

73 X線の発生で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.特性X線のエネルギーは管電圧に比例する。

2.制動X線の全強度は管電圧を2倍にすると4倍になる。

3.Kα線のエネルギーはモリブデンよりタングステンの方が大きい。

4.ターゲットの原子番号が大きくなるほど制動X線の最大エネルギーは大きくなる。

5.K特性X線は、ターゲットへの入射電子エネルギーがK殻軌道電子の結合エネルギーより小さいときに生じる。

74 核融合反応D+T→4He+nによる核反応のQ値[MeV]に最も近いのはどれか。 ただし、それぞれの粒子の静止質量をDは2.014Da、Tは3.016Da、4Heは4.002 Da、nは1.009Daとし統一原子質量単位1Da=930MeVとする。

1.-18

2. -5

3. 0

4. 5

5. 18

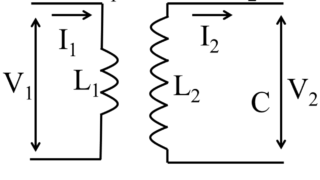

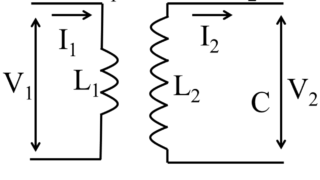

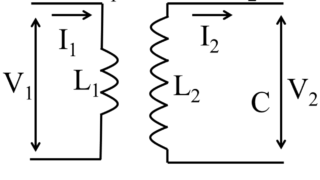

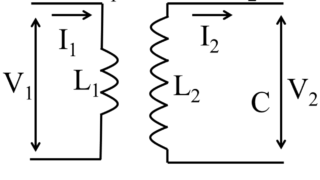

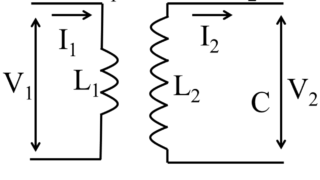

医用工学

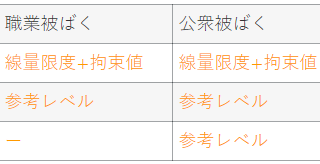

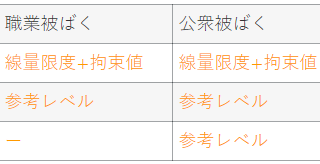

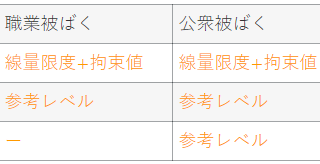

75 変圧器の電圧及び負荷電流が一定で周波数が低下したときの鉄損と銅損との変化の組合せで正しいのはどれか。

鉄損 銅損

1.減少する 変わらない

2.増加する 変わらない

3.増加する 減少する

4.変わらない 減少する

5.変わらない 増加する

73pm76とほぼ同じ問題

対策ノート対応済み

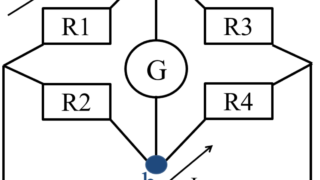

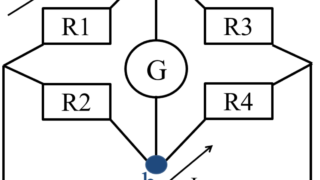

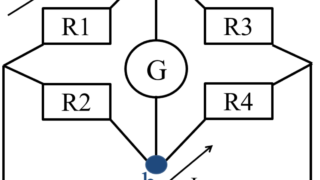

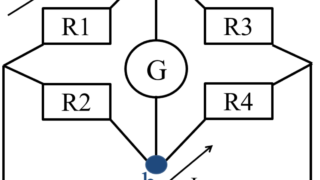

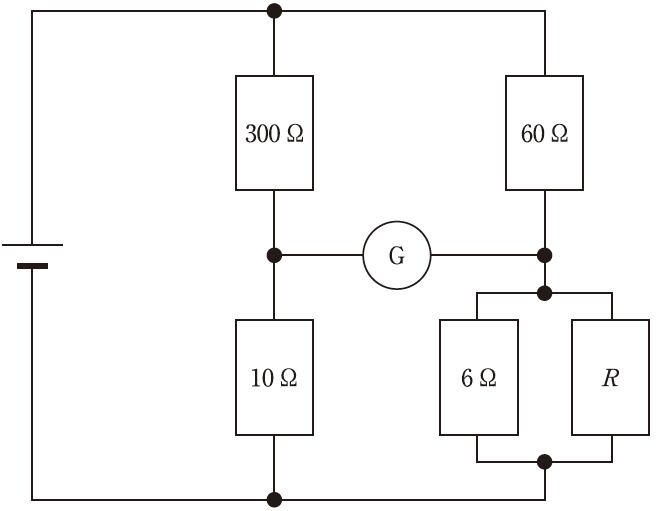

76 図に示すブリッジの検流計 G の振れが 0 になったときの抵抗 R[Ω]はどれか。

1.0.3

2.0.5

3.2.0

4.3.0

5.8.3

ブリッジ回路の変形バージョン

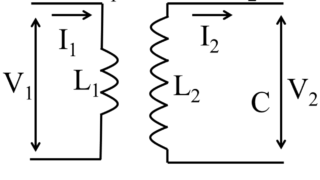

77 図に示す平行平板コンデンサの静電容量[pF]はどれか。

ただし、極板間の誘電率 ε は 5.0 × 10-11 F・m-1 とする。

1.0.1

2.0.2

3.0.5

4.1.0

5.5.0

平行平板コンデンサ直球なので、図が出ててもビビる必要はない

78 正弦波交流の実効値 Ve と平均値 Va との比(Ve:Va)はどれか。

1.π:1

2.π:√ 2

3.π:√ 3

4.π:2

5.π:2 √2

放射線計測学

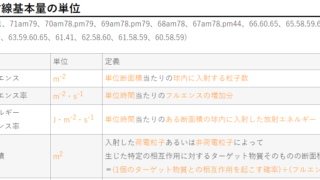

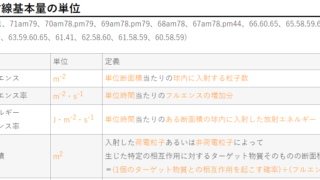

79 物理量と単位の組合せで正しいのはどれか。 2 つ選べ。

1.カーマ J・kg

2.吸収線量 C・kg-1

3.照射線量 J・kg-1

4.質量阻止能 J・m2・kg-1

5.線減弱係数 m-1

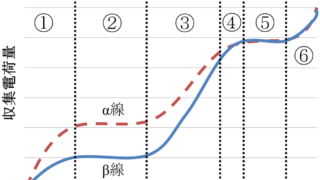

80 比例計数管で誤っているのはどれか。

1.PR ガスを用いる。

2.光電子増倍管を用いる。

3.電子なだれを利用する。

4.BF3 ガスを封入すると熱中性子を検出できる。

5.印加電圧の変化による計数率特性から α 線と β 線を弁別できる。

81 潮解性を示す放射線検出器はどれか。

1.GM 計数管

2.比例計数管

3.半導体検出器

4.蛍光ガラス線量計

5.NaI(Tl)シンチレーション検出器

82 蛍光現象を利用した個人被ばく線量計で Sn や Al のフィルタを組合せて使用する目的はどれか。

1.α 線と β 線を弁別する。

2.LET 依存性を補正する。

3.フェーディングを補正する。

4.エネルギー依存性を補正する。

5.中性子線に対する感度を高くする。

83 半価層を求める式はどれか。ただし、線減弱係数を μ とする。

1.ln(2)・μ-2

2.ln(0.5)・μ-1

3.ln(0.5)・μ-2

4.-ln(0.5)・μ

5.-ln(0.5)・μ-1

悪意のある書き方をしてあるので注意

正答になっているものではなく、対策ノートに載っている方を覚えましょう

X線撮影技術学

84 検査と造影剤の体内への注入経路の組合せで適切でないのはどれか。

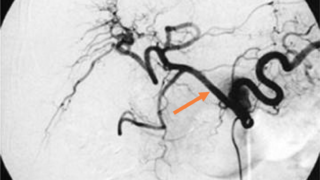

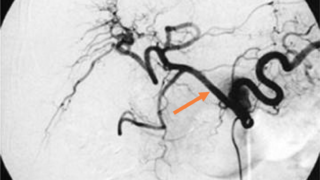

1.CAG 経動脈

2.DIP 経静脈

3.HSG 経腟

4.UCG 経尿道

5.ERCP 経皮経肝

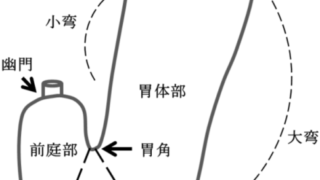

85 上部消化管造影写真を示す。 正しいのはどれか。

1.腹臥位の画像である。

2.立位で撮影している。

3.噴門部が明瞭に描出されている。

4.胃体中部後壁の描出を目的としている。

5.胃角部の小弯線が U 字に描出されている。

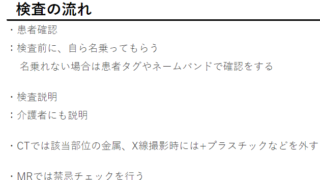

86 WHO のガイドラインで手指衛生の 5 つのタイミングに該当するのはどれか。

1.食事休憩の後

2.電子カルテ端末に触る前

3.X 線 CT 装置の始業点検の前

4.X 線 CT 装置の操作卓に触った後

5.寝台から起き上がる患者を介助した後

手指衛生のタイミングを詳しく聞いたのは初

一応難問認定

対策ノート対応済み

こういった形で国家試験にもコロナの後遺症がまだある

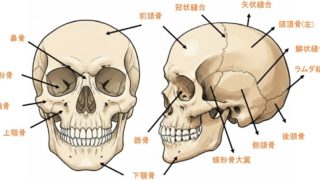

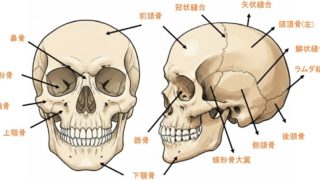

87 頭部撮影基準線を示す。正しい組合せはどれか。

1.ア ドイツ水平線

2.イ 眼窩耳孔線

3.ウ 耳垂直線

4.エ 頷角耳孔線

5.オ 前鼻棘耳孔線

88 IVR における術者の水晶体被ばく低減へ向けた取組みで正しいのはどれか。

1.拡大透視を使用する。

2.透視のパルスレートを高くする。

3.不均等被ばくとして線量管理する。

4.オーバーテーブルチューブ方式を採用する。

5.患者に可能な限り近づいて手技を実施する。

ストレートには答えられない問題

しかし、下記のページを参考にして頂ければ、解けるだろう

89 油性ヨード造影剤を用いてもよいのはどれか。

1.血管造影

2.大腸造影

3.子宮卵管造影

4.上部消化管造影

5.排泄性尿路造影

なんで国家試験はこんなにHSGが好きなのだろうか

頻出すぎるだろう

直近の10年で7回も出題されている

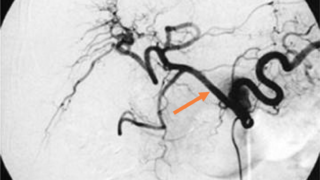

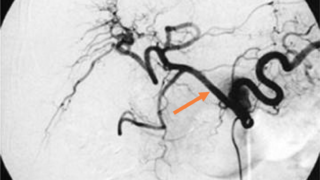

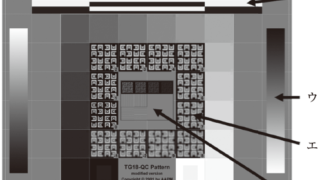

90 頭部単純 CT 像を示す。確認できるのはどれか。

1.メタルアーチファクト

2.リングアーチファクト

3.ストリークアーチファクト

4.ダークバンドアーチファクト

5.ステアステップアーチファクト

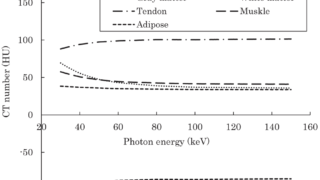

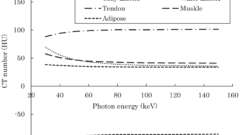

91 X 線 CT で正しいのはどれか。

1.検査前日から絶飲食とする。

2.正常な肝臓の CT 値は脂肪より高い。

3.ダイナミック CT では造影剤は使用しない。

4.急性期脳梗塞の描出能は MRI より優れている。

5.肺を観察するときのウインドウ幅は 500 HU 程度とする。

今年はCT値に関しての問題が多かった

MRIもT1値を聞いてきたりしていて、原理原則を問う問題が多かった印象

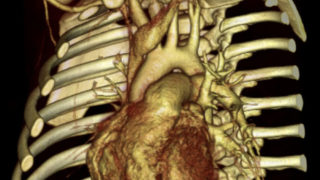

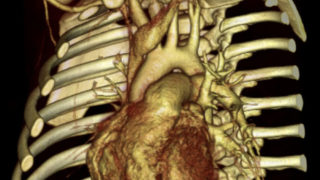

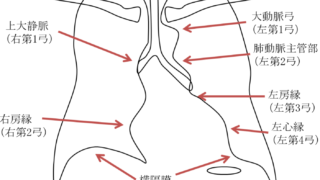

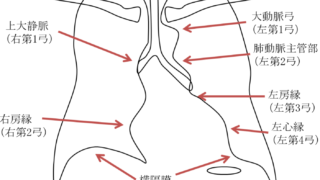

92 胸部 X 線写真を示す。正しい組合せはどれか。

1.ア 喉 頭

2.イ 大動脈弓

3.ウ 肋骨横隔膜角

4.エ 上大静脈

5.オ 肩甲骨

93 右肘関節の正面 X 線写真を示す。正しい組合せはどれか。

1.ア 上腕骨小頭

2.イ 肘 頭

3.ウ 尺 骨

4.エ 茎状突起

5.オ 内側上顆

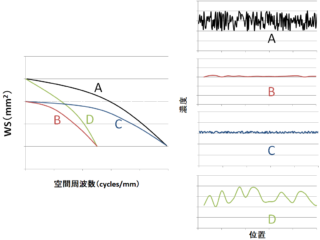

画像工学

94 撮影線量に依存する画像雑音はどれか。

1.熱雑音

2.回路雑音

3.磁気雑音

4.量子雑音

5.量子化雑音

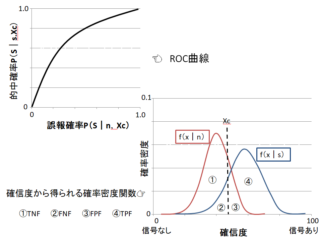

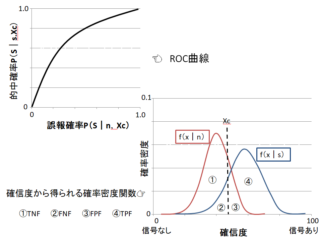

95 ROC 曲線を図に示す。感度 90%のときの特異度はどれか。

1.10%

2.30%

3.70%

4.82%

5.98%

グラフそのままではないので注意

しっかりグラフを読み取るようにしたい

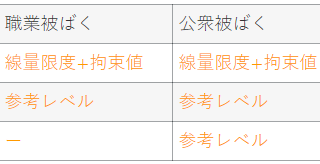

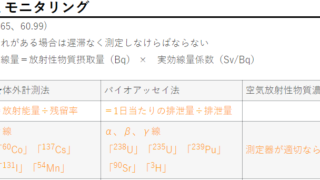

放射線安全管理学

96 国際放射線防護委員会〈ICRP〉による放射線防護体系の考え方で正しいのはどれか。

1.医療被ばくには線量限度が適用される。

2.線量拘束値は正当化のプロセスで考慮される。

3.線量限度は線量拘束値より低い値に設定される。

4.防護の最適化では経済的・社会的要因を考慮しなければならない。

5.放射線被ばくを伴う状況では防護の最適化を最初に考慮しなければならない。

97 国際放射線防護委員会〈ICRP〉2007 年勧告における組織加重係数で正しいのはどれか。

1.肝 臓 0.08

2.骨 髄 0.12

3.乳 房 0.08

4.甲状腺 0.12

5.生殖腺 0.12

98 放射線測定器と使用用途の組合せで正しいのはどれか。

1.3He 比例計数管 X 線診療室の漏洩線量測定

2.蛍光ガラス線量計 個人の内部被ばく線量測定

3.熱ルミネセンス線量計 環境の空間線量率測定

4.電離箱式サーベイメータ 管理区域床面の表面汚染測定

5.光刺激ルミネセンス線量計 個人の外部被ばく線量測定

99 液体状 99mTc および 201Tl の 3 月間の最大使用予定数量がそれぞれ 600 GBq と30 GBq である施設において、3 月間の総排気量を 2×106 m3 としたとき最大排気濃度限度比の和で正しいのはどれか。

ただし、液 体 状 99mTc お よ び 201Tl の 排 気 中 濃 度 限 度 を そ れ ぞ れ 6×10-3Bq・cm-3 と 3×10-3 Bq・cm-3、飛散率を 0.001、HEPA フィルタの透過率を 0.01とする。

1.1.5 × 10-7

2.3.0 × 10-6

3.3.2 × 10-6

4.5.0 × 10-5

5.5.5 × 10-4

水中濃度の希釈法に関しては頻出だが、排気濃度で出題されたのは初

特にビビらずに、水中濃度と同じようにやれば解けるが、一応難問認定

ただし、計算量が多めなので時間によっては難しい場合もある

100 非密封放射性同位元素の取扱いで正しいのはどれか。 2 つ選べ。

1.ゴム手袋を着用する。

2.専用の作業衣を着用する。

3.個人被ばく線量計は作業衣の外側に装着する。

4.安全キャビネットの扉はできるだけ大きく開ける。

5.ポリエチレンろ紙をポリエチレン面を上にして作業台に敷く。

以上、第76回診療放射線技師国家試験 午後 2/2

| 難題 | 無理問題 | 不適切問題 | |

| 午前1/2 | 8問 | 1問 | 1問 |

| 午前2/2 | 7問 | 1問 | 0問 |

| 午後1/2 | 8問 | 3問 | 1問 |

| 午後2/2 | 5問 | 0問 | 0問 |

| 計 | 28問 | 5問 | 2問 |

*当サイト調べ

第76回診療放射線技師国家試験の目標点数は

165点前後

それ以上は取れなくて良い!

続きはこちら↓

https://radiological.site/archives/%e7%ac%ac76%e5%9b%9e%e8%a8%ba%e7%99%82%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e6%8a%80%e5%b8%ab%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e8%a9%a6%e9%a8%93-%e5%8d%88%e5%be%8c-2-2.html

コメント