問題および画像はすべて厚生労働省HPより引用しております

正答ボタンを押すと答えの選択肢が表示されます

各問の参考となる対策ノートのリンクを問題下部に設置してあります

当然解けるべき問題に関しては特にコメントしませんので、対策ノートを覚えてください

診療画像検査学

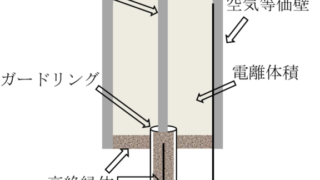

1 JIS規格診断用MR装置用ファントムの構成部品を示す。

zに直交する面(xy面)の撮影で点検する項目はどれか。

1.均一性

2.空間分解能

3.スライス厚

4.幾何学的ひずみ

5.画像コントラスト

第77回最初の問題で、いきなり無理問題

MRIのQAに関しては、JISによる日常点検項目の5項目は出題されたことはあるものの、ファントムが登場したことは無く、今回が初

そして初登場にしてはマニアックなファントムが出たと思う

普段MRI勤務の中の人も、このファントムをほぼ見たことがないということだったので、この問題に関しては一旦は解けなくても良いと思う

今後出題が続くようであれば、5項目すべてのファントムを覚える必要が出てきて少し難しいことになる

ということで、とりあえず対策ノートは未対応

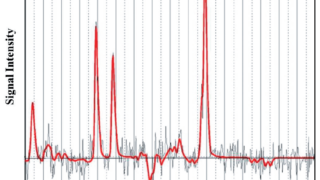

2 MRIと関連事項の組合せで正しいのはどれか。

1.拡散強調像 TOF法

2.脂肪抑制法 b 値

3.非造影灌流MRI ASL〈arterial spin labeling〉

4.MR hydrography BOLD効果

5.functional MRI 化学シフト

正答になっている選択肢はマイナーな撮影法だが、他の選択肢に関しては頻出な内容であり、消去法で充分に解ける内容になっている

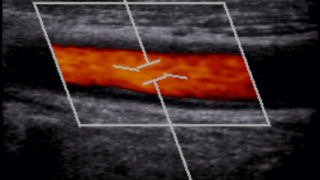

3 超音波検査用造影剤(ペルフルブタン)で正しいのはどれか。

1.主に呼気中に排泄される。

2.気泡径は10nm程度である。

3.クッパー細胞には取り込まれない。

4.腎機能障害のある患者には禁忌である。

5.体重50kgの患者には100mL程度を静注する。

難問

超音波の造影剤はたびたび出ているが、ここまで詳しく問われたのは初

しかも正答になっているのが結構きつめの選択肢

知らなければ選びづらい感じの選択肢なので、正答率もかなり低いのではないか

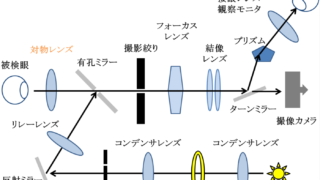

4 無散瞳眼底写真撮影で正しいのはどれか。

1.明室では撮影できない。

2.観察光には赤外線を用いる。

3.黄斑部と視神経乳頭を重ねて撮影する。

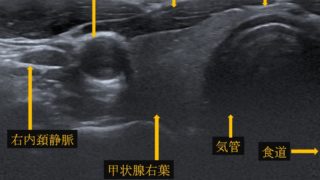

4.画角を大きくすると撮影範囲は狭くなる。

5.瞳孔径が5mm以上なければ撮影できない。

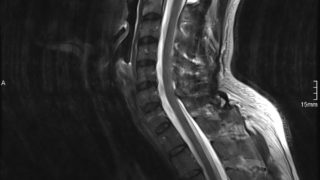

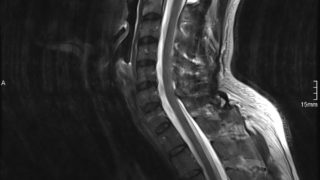

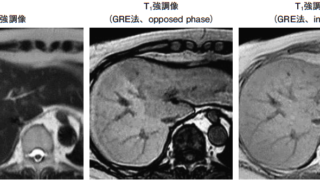

5 乳房のMR像を示す。 この画像で正しいのはどれか。

1.T1強調像である。

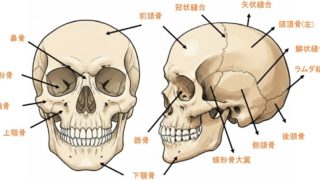

2.位相方向は前後方向である。

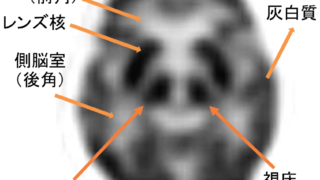

3.脂肪抑制法が併用されている。

4.右乳房腫瘤は骨格筋と比較し低信号である。

5.大動脈の内腔は高信号として描出されている。

乳腺MRIを題材にしているが、基本はMRIのコントラストに関する問題

各シーケンスのコントラストは頻出(頭部画像が多いが)だが、これをちゃんと把握していれば問題なく解けるはず

6 膝関節MR像を示す。 正しい組合せはどれか。

1.ア 腓腹筋

2.イ 外側広筋

3.ウ 内側半月板

4.エ 前十字靱帯

5.オ 膝蓋靱帯

こちらも頻出の膝MRI画像解剖

特に何もいうことはないか

7 乳房超音波像を示す。 乳腺組織はどれか。

1.ア

2.イ

3.ウ

4.エ

5.オ

難問

超音波画像解剖で、乳腺が出題されたのは初なはず

まぁ各組織の超音波画像コントラストをちゃんと覚えていれば解けなくはないが、、、

8 急性期脳梗塞の頭部MRIのFLAIR像及び拡散強調像を示す。

病変の部位はどれか。

1.視 床

2.中 脳

3.被 殻

4.小脳虫部

5.内包前脚

ただの脳の解剖

9 MRCP像を示す。 結石が存在するのはどれか。

1.主膵管

2.総肝管

3.総胆管

4.左肝管

5.右肝管

以前に正常解剖のMRCPは出題されたので、今回は病変部位を絡めた問題になっている

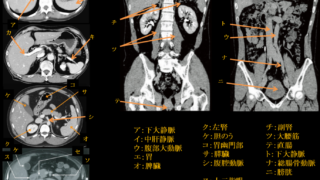

10 同一腫瘤の腹部超音波像とMR像を示す。 矢印の腫瘤の画像所見から判別できる成分はどれか。

1.ガ ス

2.血 液

3.脂 肪

4.鉄 分

5.カルシウム

正直、超音波の画像いらない問題

画像をよく見なくても、Dixon画像出てきた段階でもう選択肢絞れて欲しいくらいの問題

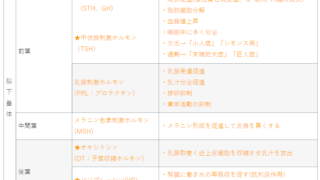

放射化学

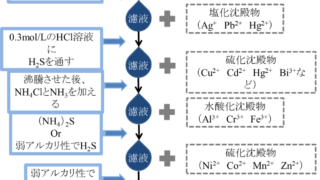

11 放射性核種の分離法で正しいのはどれか。

1.共沈法は溶解度積の法則を利用する。

2.電気泳動法はイオン化傾向の差を利用する。

3.ラジオコロイド法はイオン交換樹脂によるろ過を利用する。

4.電気化学的分離法はイオン交換体の分布係数の違いを利用する。

5.Szilard-Chalmers〈ジラード・チャルマー〉法ではRf値の違いを利用する。

12 99Mo-99mTcジェネレータで99mTcを溶出するのに用いられるのはどれか。

1.蒸留水

2.生理食塩水

3.5%ブドウ糖液

4.10%アミノ酸液

5.0.1mol/L塩酸水溶液

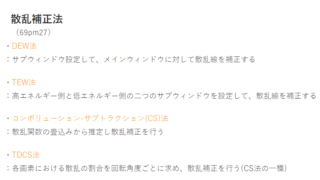

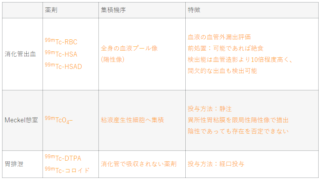

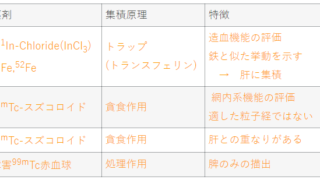

核医学診療技術学

13 X線CTを用いたSPECT減弱補正でCT値から線減弱係数への変換テーブル作成に関係するのはどれか。2つ選べ。

1.収集時間

2.CT管電圧

3.被検者の体格

4.放射性医薬品の投与量

5.放射性核種のエネルギー

難問

ただ、話としては放射線治療分野の線質変換テーブルと同じなので、そちらで理解していれば解けなくはない問題

14 Silicon photomultiplier〈SiPM〉PET検出器で正しいのはどれか。

1.冷却が不要である。

2.磁場の影響を受ける。

3.光子数を求めることができない。

4.光電子増倍管より時間分解能が高い。

5.物理的サイズは光電子増倍管と同等である。

ここ数年でシンチレータより半導体の出題数が目立ってきたので、これは時代の流れを感じる

今後の受験生としても、過去問ではシンチレータ(NaIなど)主体ではなく、半導体メインに違いを覚えたほうが良いかも

15 PETで正しいのはどれか。

1.エミッションスキャンは放射性医薬品の投与前に行う。

2.ノーマライズスキャンは減弱補正のためのデータ収集である。

3.トランスミッションスキャンは各検出器の感度のばらつきを補正する。

4.クロスキャリブレーションによって放射能濃度値からPET値(cps/pixel)に変換する。

5.SUVの算出にはPET装置とドーズキャリブレータとのクロスキャリブレーションが必要である。

選択肢1からずっとPETの減弱補正の話してて、選択肢5で急に違う話になって、選択肢5が正答(ネタばれ)になるという不思議な問題構成

16 脳SPECTで正しいのはどれか。

1.123I-IMPは主に線条体に集積する。

2.123I-イオマゼニルは大脳白質に集積する。

3.123I-イオフルパンは投与後速やかに撮影する。

4.99mTc-HMPAOは標識後数時間は安定である。

5.99mTc-ECDは高血流域で血流量を過小評価する。

正答を直で選びに行くのは難しいが、消去法で解けるだろう問題

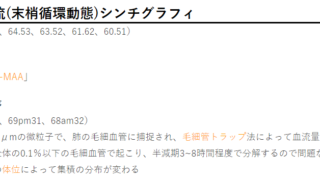

17 呼吸器核医学検査で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.99mTc-MAAは脳への生理的集積を認める。

2.右左シャントが疑われる場合は全身像を撮影する。

3.肺高血圧症では99mTc-MAAの集積が上肺野で欠損する。

4.肺塞栓症では81mKrと99mTc-MAAの集積ミスマッチを起こす。

5.99mTc-MAAの投与時は注射器内への血液の逆流があることを確認する。

18 肝受容体シンチグラフィの血中滞在率指標を示す式はどれか。 ただし、心臓部の時間放射能曲線の3分と15分のカウントをそれぞれH3、H15、肝臓部の時間放射能曲線の15分のカウントをL15とする。

1.H3/H15

2.H15/H3

3.H3/(H3+H15)

4.H15/(H15+L15)

5.L15/(H15+L15)

19 骨シンチグラフィで正しいのはどれか。

1.骨折では集積が低下する。

2.骨代謝亢進部位に集積する。

3.骨肉腫では集積が欠損する。

4.腸管に生理的集積を認める。

5.多発骨転移ではbone scan index〈BSI〉が低下する。

20 核医学治療で使われる核種で物理的半減期が最も短いのはどれか。

1.89Sr

2.90Y

3.131I

4.177Lu

5.223Ra

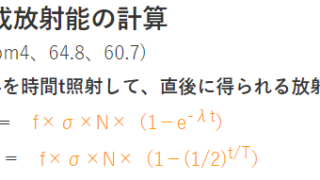

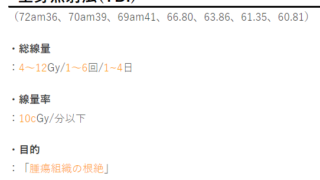

放射線治療技術学

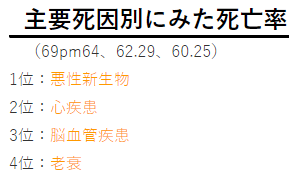

21 我が国の2022年時点の統計で正しいのはどれか。

1.死因の第1位は肺炎である。

2.がんによる死亡数は女性の方が男性よりも多い。

3.胃がん年齢調整死亡率は2000年と比べて上昇している。

4.女性の部位別がん死亡数で最も多いのは大腸がんである。

5.男性の部位別がん死亡数で最も多いのは前立腺がんである。

こうした統計データは数年ごとにちゃんと更新されたものが出題されるので、受験生の方は、毎年ちゃんと自分で調べるように

教科書などに載ってるデータはたいてい古いので

注意点としては、国家試験は実際に実施される年より大分前に作成されるため、数年前のデータが出てくること

この問題も2025年出題だが、内容は2022年の統計データであり、問題は2023年か2024年初めに作成されているはず

22 放射線治療で誤っているのはどれか。

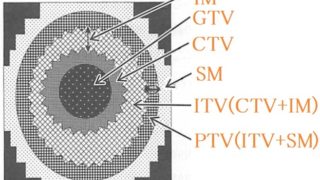

1.セットアップマージンはPTVに含まれる。

2.ITVはCTVに内的マージンを加えたものである。

3.計算アルゴリズムであるconvolution法では非電子平衡を考慮している。

4.ホウ素中性子捕捉療法で発生する7Liや4Heの体内飛程は2~3mmである。

5.くさびフィルタのウェッジ角度は水ファントム中の10cm深における等線量曲線と中心軸を横切る角度の余角である。

ネタばれだが、なぜか国家試験作る人たちが大好きなBNCT

全然万能な治療じゃないし、実施してる施設ほとんどないのに、ほぼ毎年出てくるので、BNCT界隈の回し者がいるとしか思えない

23 骨髄移植の前処置で行われる放射線治療はどれか。

1.全脳照射

2.マントル照射

3.全身X線照射

4.全身電子線照射

5.全脳全脊髄照射

BNCTじゃなくて、こっちの問題に出てくるやつはなんならもっと詳しく問うても良い内容

24 DVHで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.微分型と積分型がある。

2.肺の障害指標でD20が用いられる。

3.標的体積内のhot spotやcold spotを評価することができる。

4.D95は目的とする標的やリスク臓器の95%体積内の最大線量を表す。

5.V20は目的とする標的やリスク臓器のうち20Gy以上照射される体積の割合である。

治療の現場で働いていると、正直微分型のDVHなんてみたことない

25 永久挿入密封小線源治療で用いられる線源はどれか。2つ選べ。

1.60Co

2.125I

3.131I

4.137Cs

5.198Au

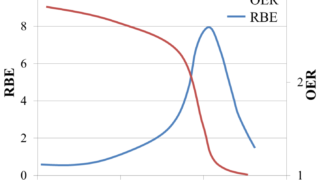

26 陽子線治療と炭素線治療の比較で正しいのはどれか。

1.陽子線治療の方がペナンブラが小さい。

2.炭素線治療の方が生物学的効果比が低い。

3.炭素線治療の方が線エネルギー付与が高い。

4.陽子線治療の方が酸素効果の影響が小さい。

5.炭素線治療の方がブラッグピークにおける核破砕が少ない。

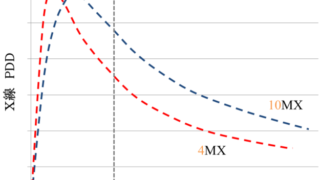

27 粒子線治療における深さ方向の線量分布を表す量はどれか。

1.平坦度

2.電子平衡厚

3.照射野サイズ

4.軸外線量比における100%線量

5.深部量百分率における100%線量

28 電離箱線量計の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.アニーリングが必要である。

2.電離空洞内の温度が高いと電離量は増加する。

3.電離空洞内の気圧が低いと電離量は増加する。

4.イオン再結合は電離空洞内の電離密度に依存する。

5.水吸収線量校正定数は60Coガンマ線を用いた校正が可能である。

29 電子線のR50で正しいのはどれか。

1.単位はg/mである。

2.校正深の計算に必要である。

3.PDDから直接求めることができる。

4.質量エネルギー吸収係数を意味する。

5.測定の基準条件はエネルギーに関わらず照射野サイズ10cm×10cmである。

2問連続で標準計測法に関する問題

標準計測法は正直かなり難しい内容だが頻出なので、ちゃんと勉強して理解して覚えておいた方が良い

30 放射線治療装置の受入試験で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.納入業者のみで実施する。

2.計算値を実測値で検証する。

3.コミッショニング後に実施する。

4.仕様書を満たすことを確認する。

5.定期的品質管理の基本データを得る。

医療画像情報学

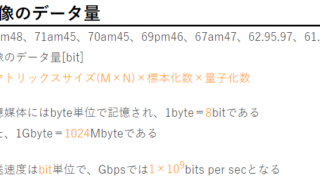

31 情報の数の表現で正しいのはどれか。

1.1Gbitは1,024Mbyteである。

2.1byteは10進数の8桁分である。

3.16進法は0から15までの整数で表す。

4.アスキーコードは数値データの表現形式である。

5.2byteの符号なし整数型は0から65,535の値を表現できる。

正答直当ては無理だが、消去法で解いて良い問題

32 診療録等の電子保存の3原則に含まれるのはどれか。2つ選べ。

1.可用性

2.完全性

3.機密性

4.見読性

5.真正性

33 ファイアウォールの機能で正しいのはどれか。

1.ログイン時にパスワードを要求する。

2.通信パケットに含まれるウイルスを駆除する。

3.ネットワーク間で暗号化された通信だけを許可する。

4.脆弱性があるシステムのソフトウェアを自動更新する。

5.外部と内部のネットワーク間で特定の通信だけを許可する。

34 機械学習の多クラス分類モデルの評価指標でないのはどれか。

1.F 値

2.再現率

3.正解率

4.適合率

5.比例尺度

第77回2問目の無理問題

中の人的には、無理というか知らなくていいと思ってる問題

正直、機械学習やAIよりもっと覚えてなきゃならないことが放射線技師にはたくさんあるので、こんなことに200問しかないうちの1問を使わないでほしい

といっても、実は機械学習は過去に何度か出題されている

が、対策したくないので対策ノート未対応

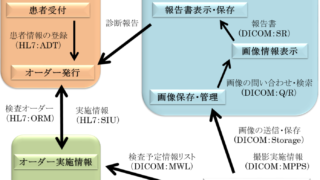

35 病院情報システムで正しいのはどれか。

1.画像情報は放射線情報システムに送信される。

2.X線撮影の検査オーダには撮影部位の情報が含まれる。

3.医師が行った診察の記録はオーダリングシステムに登録される。

4.検査に用いる医療材料や医薬品は医事会計システムで発注される。

5.実施情報はオーダリングシステムから放射線情報システムに伝達される。

医療安全管理学

ここからは第77回から初登場の医療安全管理学の問題

といっても、ちょいちょい前の年からお漏らし的に出題されていたので多少馴染みはあるか

36 スイスチーズモデルの考え方で正しいのはどれか。

1.個人の過ちや職場の環境と体制に潜む危険が安全対策の穴を作る。

2.個人の集中力や責任感を高めなければ事故を減らすことはできない。

3.事故の原因追求を徹底すれば単一の根本的な過誤や失策に行き着く。

4.不完全な安全対策を複数用意するより完全な安全対策を一つ用意する。

5.抜け穴のある安全対策を複数に増やしても事故を減らすことはできない。

スイスチーズモデルは初出の単語だが、何にも知らなくても問題文読めば正答はわかるだろう

37 検査待ち合いで患者が床に倒れており、時折いびきのような音を立てて首を動かしている。呼びかけに対する反応はあいまいである。周囲に他の人はいない。 対応で正しいのはどれか。

1.胸骨圧迫開始の前に院内緊急コールをする。

2.胸骨圧迫は1分間に50~70回のテンポで行う。

3.呼吸しているので直ちに心肺蘇生を開始する必要はない。

4.1分間以上は肩を叩いて呼びかけ反応の有無を明確にする。

5.胸骨圧迫で心拍が再開しない場合にAEDの持参を依頼する。

38 保守点検計画を策定すべきX線装置はどれか。

1.X線CT装置

2.移動形X線装置

3.透視用X線装置

4.乳房用X線装置

5.口内法用X線装置

放射線技師が管理するもので保守点検計画が必要なものは全部で5つある

39 診療放射線技師が検査中に認めた異常所見で直ちに医師に報告することが適切でないのはどれか。

1.脳の腫瘤

2.頭蓋内出血

3.腹腔内遊離ガス

4.肋間腔開大を伴う気胸

5.径3cmの蛇行した上行大動脈

以前より出題予想してたいわゆるSTAT画像に関する問題

基礎医学大要

40 腸間膜を有さないのはどれか。

1.空 腸

2.S状結腸

3.横行結腸

4.十二指腸

5.上行結腸

第77回で唯一の採点除外問題

複数解です

41 骨粗鬆症性椎体骨折が多いのはどれか。

1.上部頸椎

2.下部頸椎~上部胸椎

3.中部胸椎

4.下部胸椎~上部腰椎

5.下部腰椎

42 診療放射線技師による情報の取扱いで正しいのはどれか。

1.守秘義務は診療放射線技師でなくなった後も続く。

2.患者の情報は医療機関内であれば自由に共有してよい。

3.診療放射線技師はカルテの情報を閲覧することができない。

4.個人情報保護法では患者名を画像に載せることは禁止されている。

5.患者本人の了解がなくても家族からの要請があれば情報開示ができる。

基礎医学大要の中に突如現れる放射線安全管理学

第77回は放射線安全管理学と医療安全管理学が紛れてくることがこの後もちょくちょくある

既定の問題数を超えて紛れているので、各教科の担当が出題してくてたまらなくなって、我慢できなくなったものが漏れ出てきていると予想

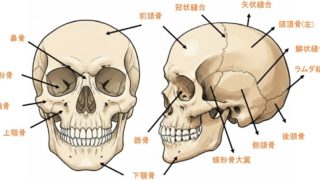

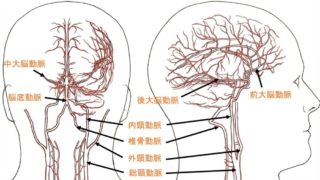

43 頭蓋底を構成するのはどれか。2つ選べ。

1.頰 骨

2.鼻 骨

3.下顎骨

4.後頭骨

5.蝶形骨

44 灰白質はどれか。

1.内 包

2.脳 梁

3.被 殻

4.前交連

5.放線冠

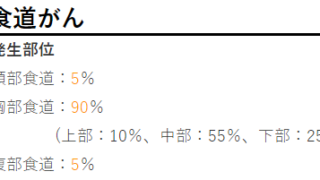

45 悪性腫瘍の発生数が最も少ないのはどれか。

1.食 道

2.胃

3.小 腸

4.結 腸

5.直 腸

難問

これは結構普通に悩ましいのでは?

もちろん現場で働いていれば、「そういえばここの腫瘍ってみたことないな」で解ける問題ではあるが、学生が正答を思いつくのは難しいのでは

過去問に登場してきたメジャーな癌はわかると思うので多少は絞れるが最後の2択は感になりそう

46 体温の恒常性で誤っているのはどれか。

1.体温中枢は視床下部にある。

2.運動によって体温は上昇する。

3.寒冷の環境では代謝が低下する。

4.体温には概日リズムが存在する。

5.年齢が高くなるにつれ体温は低下する。

対策ノートは対応してないが、まぁわかるだろう系問題

47 Ⅰ型アレルギー反応に関連するのはどれか。2つ選べ。

1.補 体

2.T細胞

3.IgE抗体

4.IgM抗体

5.ヒスタミン

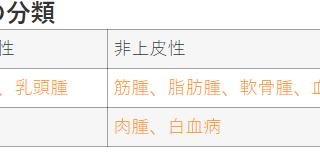

48 悪性腫瘍とその発生原因の組合せで誤っているのはどれか。

1.胃 癌 ヘリコバクターピロリ菌

2.肝臓癌 A型肝炎ウイルス

3.外陰部癌 ヒトパピローマウイルス

4.カポジ肉腫 ヒトヘルペスウイルス

5.成人T細胞白血病 ヒトT細胞白血病ウイルス

49 右心房と右心室の間にある弁はどれか。

1.三尖弁

2.静脈弁

3.僧帽弁

4.大動脈弁

5.肺動脈弁

50 ヒトの感染防御機構で獲得免疫に関与するのはどれか。2つ選べ。

1.胸 腺

2.口 腔

3.骨 髄

4.皮 膚

5.消化管

以上、第77回診療放射線技師国家試験 午前 1/2

| 難問 | 無理問題 | 不適切問題 | |

| 午前1/2 | 4問 | 2問 | 1問 |

| 午前2/2 | 8問 | 2問 | 0問 |

| 午後1/2 | 9問 | 3問 | 1問 |

| 午後2/2 | 1問 | 2問 | 0問 |

| 計 | 22問 | 9問 | 2問 |

*当サイト調べ

第77回診療放射線技師国家試験の目標点数は

167点前後

それ以上は取れなくて良い!

続きはこちら↓

コメント