問題および画像はすべて厚生労働省HPより引用しております

正答ボタンを押すと答えの選択肢が表示されます

各問の参考となる対策ノートのリンクを問題下部に設置してあります

当然解けるべき問題に関しては特にコメントしませんので、対策ノートを覚えてください

基礎医学大要

50 体を左右に分ける断面はどれか。

1.冠状断面

2.軸位断面

3.矢状断面

4.水平断面

5.前額断面

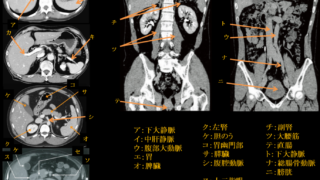

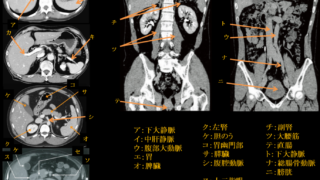

51 後腹膜臓器はどれか。

1.胃

2.回 腸

3.空 腸

4.S状結腸

5.下行結腸

52 高齢者の健康障害の特徴で正しいのはどれか。

1.症状が定型的に出現する。

2.複数の臓器に障害が生じやすい。

3.薬物による副作用は発生しにくい。

4.慢性疾患では急激な変化は起こりにくい。

5.環境の変化があっても症状の変化は起こりにくい。

ほぼ雑学みたいな内容

対策ノートには特に記載はないが、難問認定もしないし、対策もしない

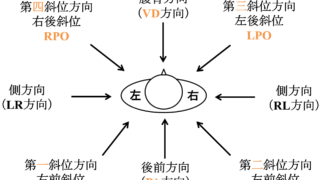

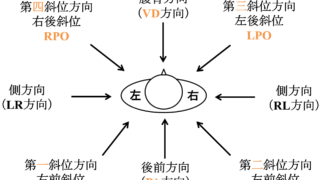

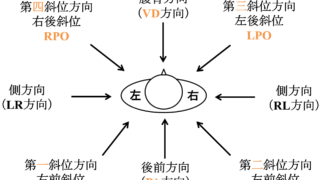

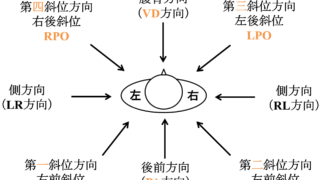

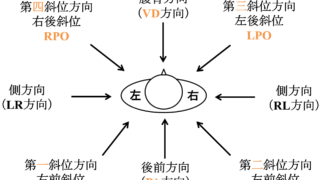

53 人体の方向で正しいのはどれか。

1.手掌は前面である。

2.足背は後面である。

3.上腕伸側は前面である。

4.大腿伸側は後面である。

5.前腕は上腕より近位にある。

54 ヨード造影剤によるアナフィラキシーに対しアドレナリンを筋注する場合、最も適している部位はどれか。

1.殿 部

2.下腿部

3.上腕部

4.前腕部

5.大腿部

無理問題

そもそも技師に許可されていない行為に関して国家試験で出題するのはどうなのか

当然対策ノートも未対応

ただし、アナフィラキシーに関しては知っておく必要があるし、国家試験でも頻出

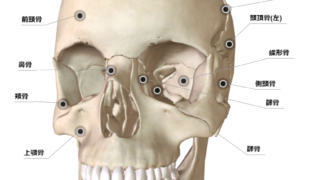

55 足根骨に含まれるのはどれか。

1.月状骨

2.三角骨

3.豆状骨

4.有頭骨

5.立方骨

56 中脳に位置するのはどれか。

1.海 馬

2.黒 質

3.被 殻

4.淡蒼球

5.乳頭体

57 大量出血によるショックで認められる所見はどれか。

1.血圧の上昇

2.尿量の増加

3.心拍数の増加

4.心拍出量の増加

5.末梢血管の拡張

58 減数分裂を生じる細胞が存在するのはどれか。

1.胸 腺

2.小 脳

3.精 巣

4.脾 臓

5.副甲状腺

59 副腎皮質ステロイドの副作用で誤っているのはどれか。

1.糖尿病

2.高血圧症

3.骨粗鬆症

4.尿管結石

5.誘発性感染症

60 横隔膜の大動脈裂孔を通るのはどれか。2つ選べ。

1.胸 管

2.食 道

3.奇静脈

4.下大静脈

5.迷走神経

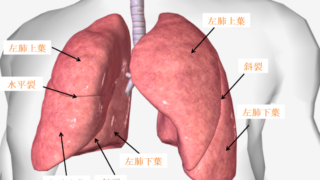

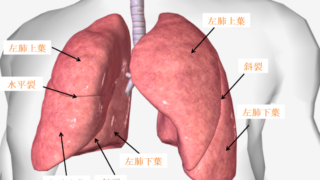

61 縦隔に存在する構造物はどれか。

1.胃

2.肺

3.甲状腺

4.大胸筋

5.上大静脈

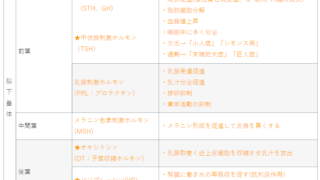

62 膵臓から分泌されるのはどれか。

1.グルカゴン

2.サイロキシン

3.プロラクチン

4.アルドステロン

5.プロゲステロン

63 両耳側半盲の原因となるのはどれか。

1.白内障

2.緑内障

3.下垂体腺腫

4.重症筋無力症

5.甲状腺機能亢進症

難問

現役でも即答できる放射線技師は少ないと思う

しかし、よく考えれば「両側」で「左右対称」に視野障害が起きる理由に該当するのは一つしかないので無理ではないか

対策ノートは未対応

64 リンパ系で正しいのはどれか。

1.胸管の起始部を脈絡叢という。

2.リンパ管には血液が流入する。

3.胸管は右上半身のリンパ液を集める。

4.リンパ系は心臓の拍動により流れる。

5.右下半身のリンパ液は左の静脈角に注ぐ。

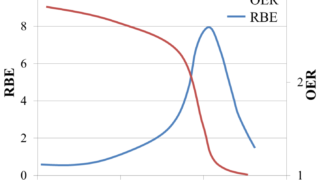

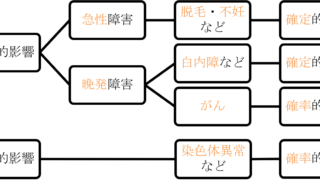

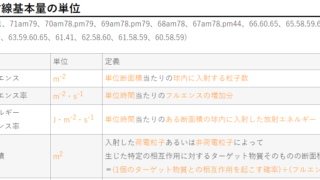

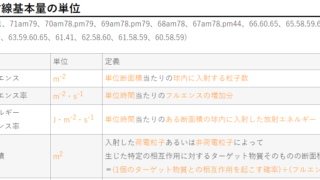

放射性生物学

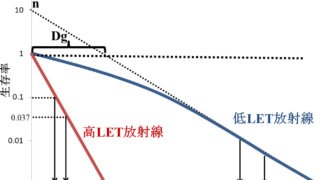

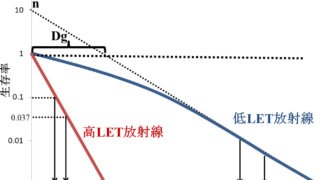

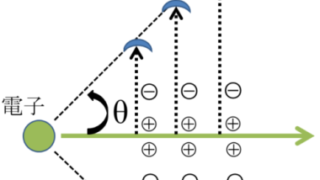

65 X線の細胞への影響で正しいのはどれか。

1.殺細胞効果は細胞周期S期後期で高い。

2.悪性腫瘍細胞のα/β値は低いものが多い。

3.DNAの一重鎖切断よりも二重鎖切断を主に起こす。

4.総線量が同じならば1回照射と比較して2分割照射では細胞生存率は低い。

5.低酸素状態にある悪性腫瘍では1回照射より分割照射で殺細胞効果が高い。

範囲が広い系の問題

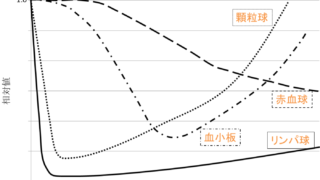

66 細胞と組織の放射線感受性で正しいのはどれか。

1.筋肉は肝臓より放射線感受性が高い。

2.放射線の晩期有害事象にはしきい値が存在する。

3.細胞の分化度が高いほど放射線感受性は高くなる。

4.治療可能比とは腫瘍致死線量をα/β値で割ったものである。

5.肝臓では最大被ばく線量が晩期有害事象発生予測に最も強力な因子である。

67 温熱療法で正しいのはどれか。

1.放射線治療期間中は毎日行う。

2.細胞周期のM期に効果が最も高い。

3.がん組織の蛋白質の変性を目的とする。

4.腫瘍組織と比較して正常組織の温度は上がりやすい。

5.腫瘍部の温度を長時間39~42℃に保つことにより効果を発揮させる。

温熱療法で放射線と絡めてない問題はめずらしいかもしれない

68 放射線による細胞障害からの回復で正しいのはどれか。

1.PLD回復は組織の高酸素時に生じる。

2.がん細胞では観察されない現象である。

3.低LET放射線ではPLD回復がほとんど見られない。

4.低LET放射線では高LET放射線よりSLD回復が生じやすい。

5.SLD回復は低線量の分割照射と比較すると高線量の単回照射で生じやすい。

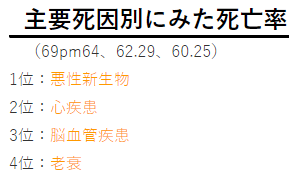

69 内部被ばくによる発がんの可能性が低いのはどれか。

1.ウラン鉱山で働いていた鉱夫が肺癌になる。

2.小児がんに対し胸部に放射線治療を施行された女性が乳癌になる。

3.甲状腺癌の肺転移に対しNa131Iを投与された男性が膀胱癌になる。

4.時計の文字盤にラジウムを含む夜光塗料を塗っていた作業員が骨腫瘍になる。

5.チョルノービリ(チェルノブイリ)原子力発電所事故当時近隣に住んでいた小児が甲状腺癌になる。

2と3でかなり迷うと思う

一応難問認定はしない

あとチェルノブイリがチョルノービリとロシア語発音からウクライナ語発音に代わっているのは校正があったらからなのか、問題作成者の拘りなのか個人的に知りたい

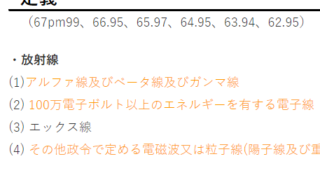

放射線物理学

70 安定な原子核で質量数とおよそ比例関係にあるのはどれか。

1.体 積

2.半 径

3.密 度

4.中性子過剰数

5.核子結合エネルギー

原子核の体積に関する問題は実は初なのでは?

難問認定

対策ノートは対応済み

71 運動エネルギーが1GeVの12C原子核を1nAのビーム強度で30秒間流した。 12C原子核によって運ばれた総エネルギー[J]に最も近いのはどれか。

1. 1

2. 2

3. 5

4.10

5.30

あまり見ないタイプの計算問題かもしれない

覚えておかなければならない定数も多めなので、これは難問認定

しかし、解けなくはない

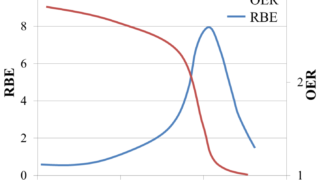

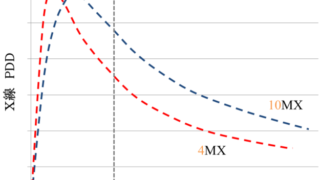

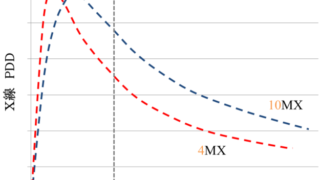

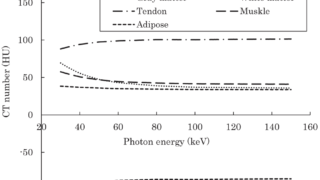

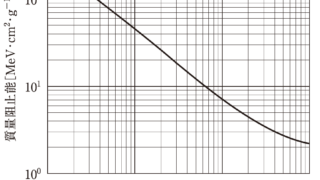

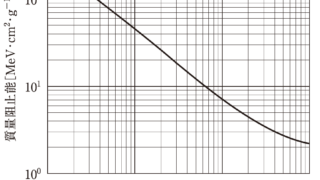

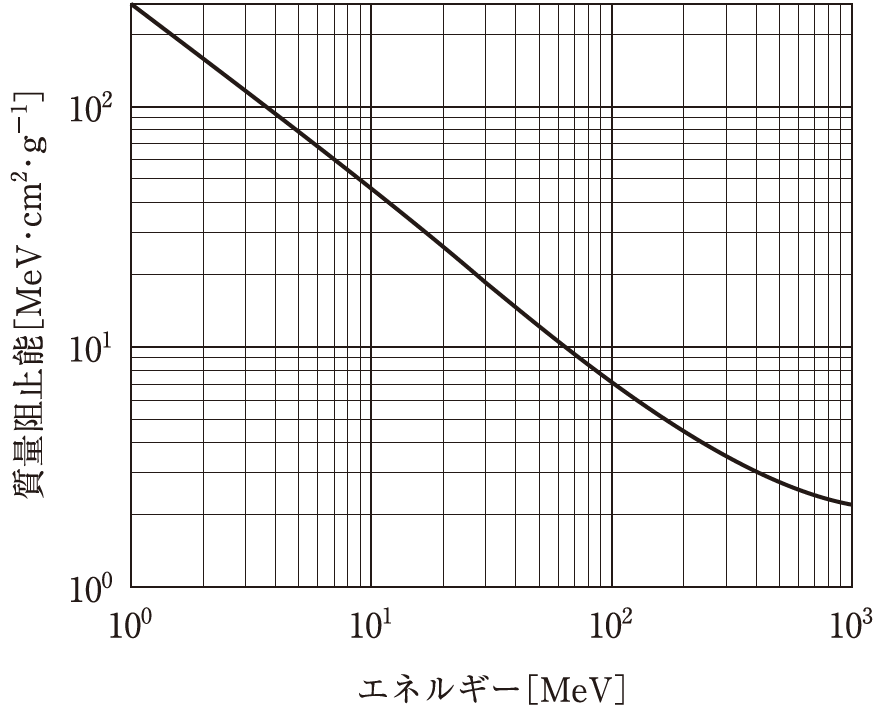

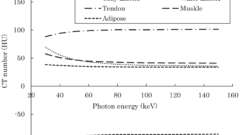

72 陽子線の水に対する質量阻止能とエネルギーとの関係を図に示す。 10MeV重陽子線の水に対する質量阻止能[MeV・cm2・g-1]に最も近いのはどれか。

1. 20

2. 30

3. 50

4. 80

5.100

グラフ改変しても良いのでもう少しキリの良い数値にはできなかったのだろうか

選択肢が微妙に迷うのだが

73 電磁波で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.縦波である。

2.電荷を有する。

3.波長が短いほどエネルギーは大きい。

4.伝搬速度は波長と周波数の積に等しい。

5.周波数は紫外線よりマイクロ波の方が高い。

74 LETで正しいのはどれか。

1.単位はm-1である。

2.荷電粒子の電荷の2乗に反比例する。

3.荷電粒子の運動エネルギーに比例する。

4.カットオフエネルギーが無限大のとき線衝突阻止能と同義である。

5.単位質量当たりに付与する全エネルギーが同じときLETは等しい。

カットオフエネルギーがなにかを想像できれば勝ち

消去法でもいけるが

医用工学

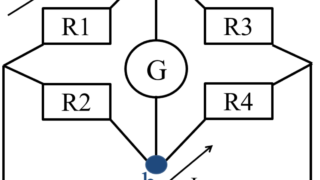

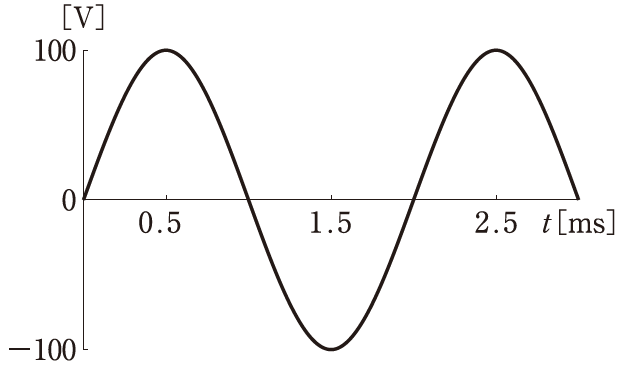

75 交流電源の起電力の時間的変化を図に示す。 この交流電源を0.10μFのコンデンサに接続したとき流れる電流の最大値[mA]に最も近いのはどれか。

1. 2

2. 3.9

3. 7.9

4.16

5.31

一応参考までに

周期2msで、周波数500Hz

電圧の最大値100V

Imax=Vmax×2πfC

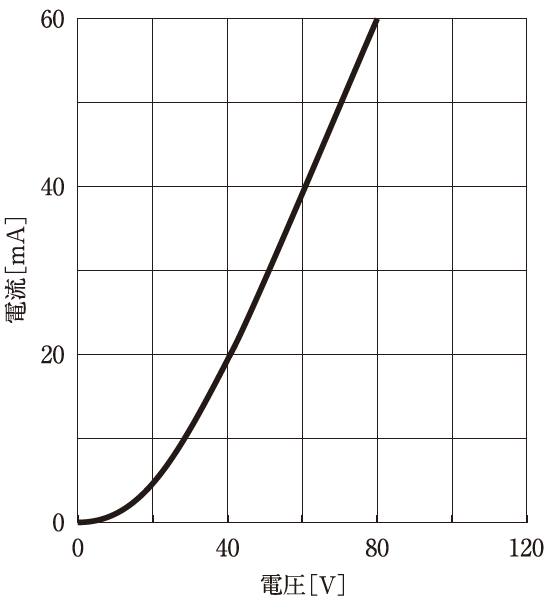

76 二極管の電圧と電流の関係を図に示す。 この二極管を1kΩの抵抗に直列に接続して80Vの電圧を加えたとき流れる電流[mA]はどれか。

1.20

2.30

3.40

4.50

5.60

基本的には抵抗の直列接続R=R1+R2の話

抵抗の一つが二極管であり、抵抗値が可変なので話が面倒になってくるが、解けなくはないか

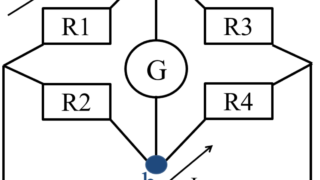

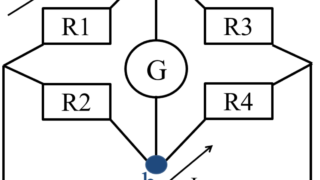

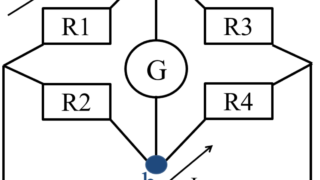

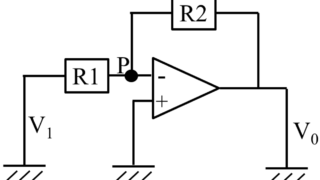

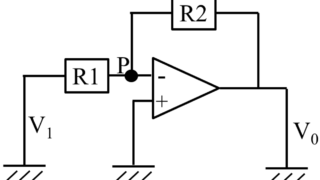

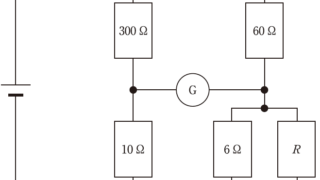

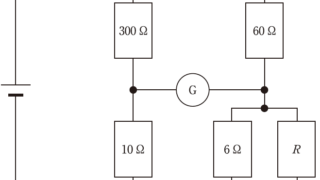

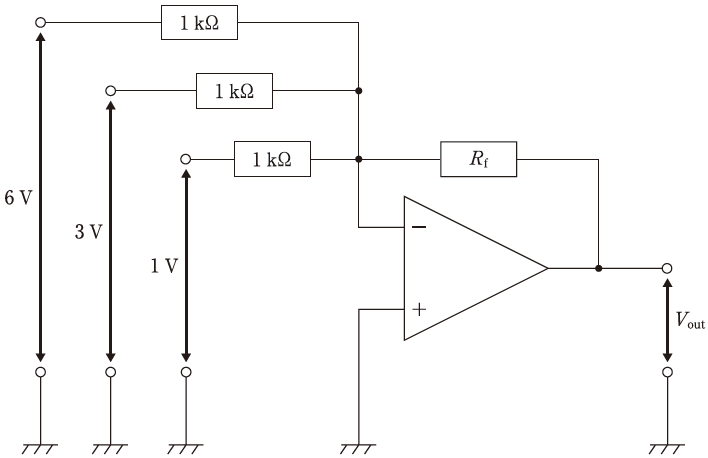

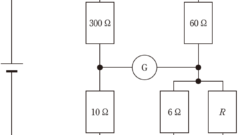

77 演算増幅回路を図に示す。 出力電圧Voutが-10Vのとき負帰還抵抗Rf[kΩ]はどれか。

1.1

2.2

3.3

4.4

5.5

反転加算器の改変版

放射線計測学

78 国際放射線防護委員会〈ICRP〉2007年勧告でエネルギーごとに放射線加重係数が変化するのはどれか。

1.α粒子

2.電 子

3.陽 子

4.中性子

5.重イオン

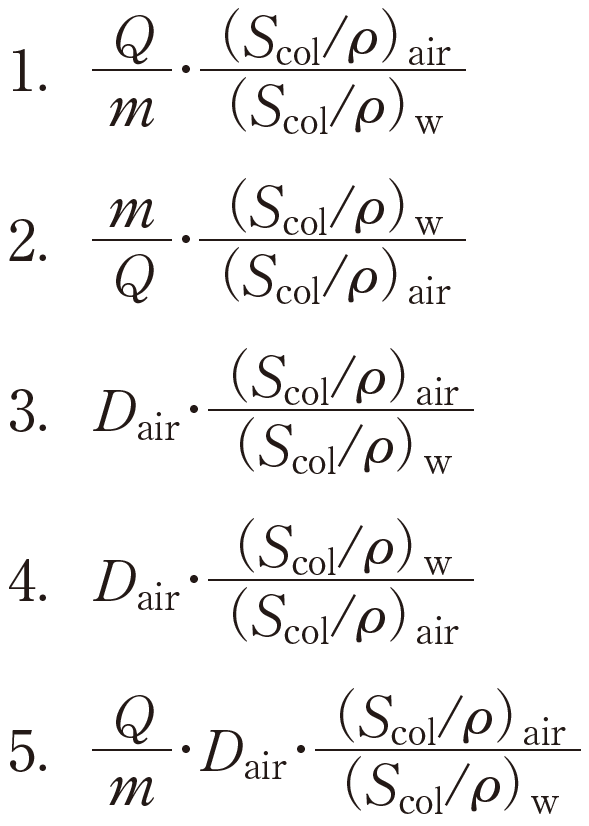

79 水の吸収線量をBragg-Gray〈ブラッグ・グレイ〉の空洞理論で求める式はどれか。 ただし、水中に設置された空洞空気に生じた電荷量をQ、空洞空気の質量をm、空洞空気の吸収線量をDair、水の質量衝突阻止能を(Scol/ρ)w、空気の質量衝突阻止能を(Scol/ρ)airとする。

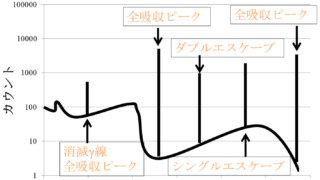

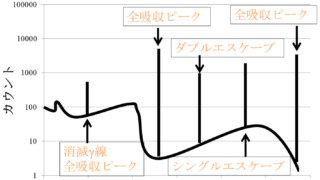

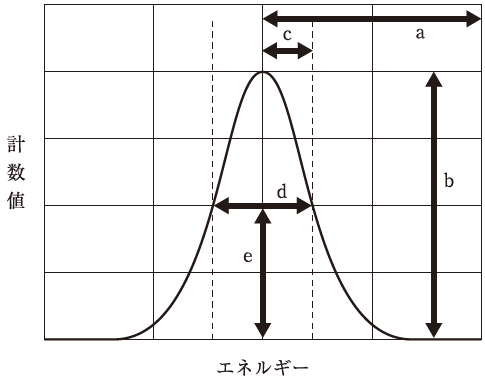

80 下図に示す放射線のエネルギーピークのFWHMはどれか。

1.a

2.b

3.c

4.d

5.e

難問

半値幅に関してはここ数年では初

今回は初出題らしく、語句の定義を聞いているだけだが、今後詳しく数式とかが出てきてもおかしくないので注意

対策ノートは軽めに対応ずみ

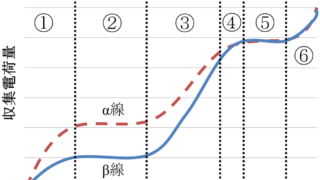

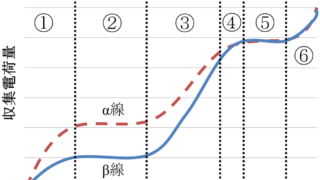

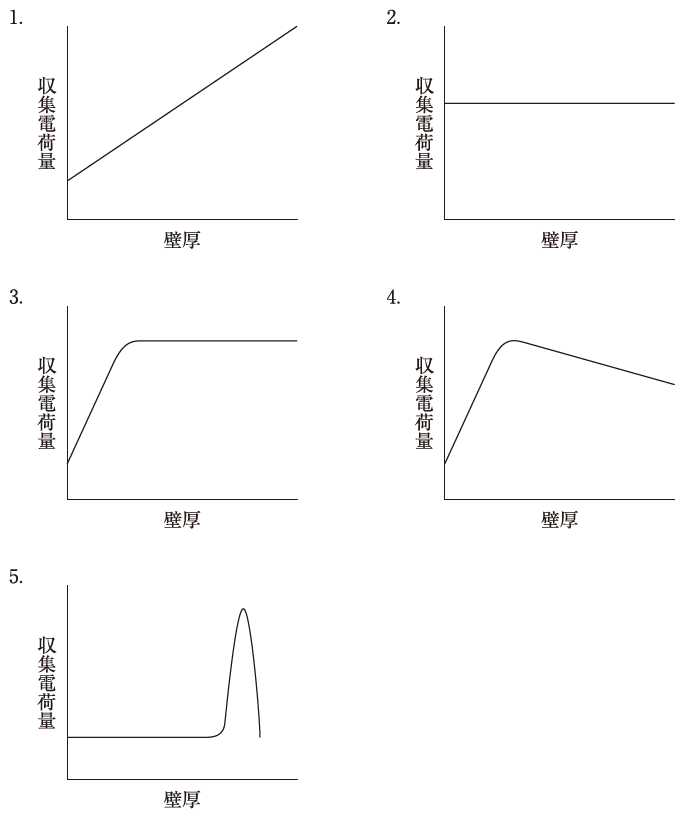

81 指頭形電離箱を用いてX線の照射線量を測定するとき空気等価壁の壁厚と収集電荷量の関係で正しいのはどれか。

少し捻ってあるが、基本的にはブラッググレイの空洞原理の話

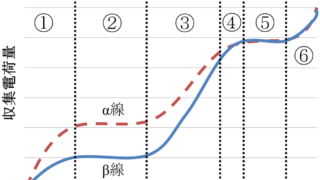

82 電子線照射で電離箱を水槽内のビーム軸上を移動させて得られる測定値のみから算出されるのはどれか。

1.出力係数

2.軸外線量比

3.深部線量百分率

4.深部電離量百分率

5.コリメータ散乱係数

X線撮影技術学

83 頭部正面撮影で前後位と比較した後前位の利点はどれか。

1.顔面骨が拡大される。

2.入射点が観察しやすい。

3.位置合わせが容易である。

4.水晶体の被ばくが軽減される。

5.被検者が姿勢を維持しやすい。

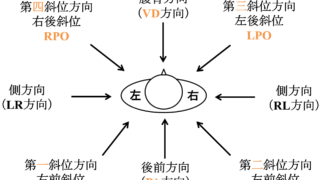

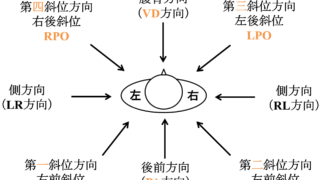

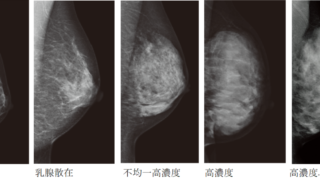

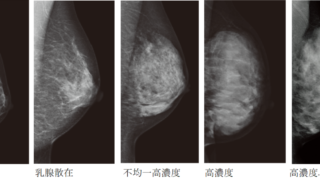

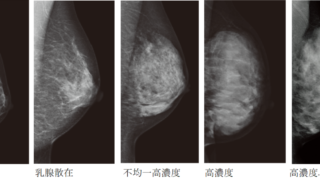

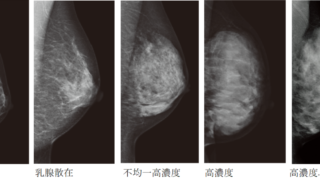

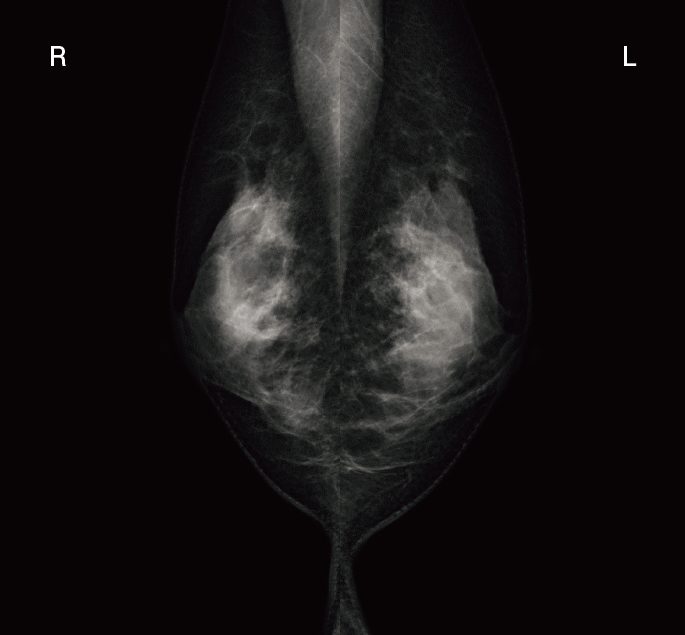

84 乳房X線写真を示す。 この撮影法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.圧迫は乳房の外側から行う。

2.X線の入射方向は頭尾方向である。

3.照射野は乳房の大きさに合わせて調節する。

4.乳房支持台の角度を大胸筋外側と平行にする。

5.乳房外側上部の深部組織を描出することができる。

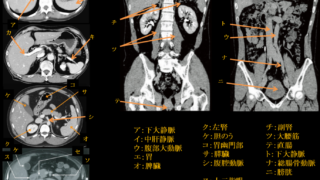

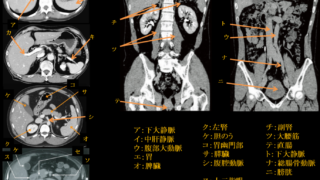

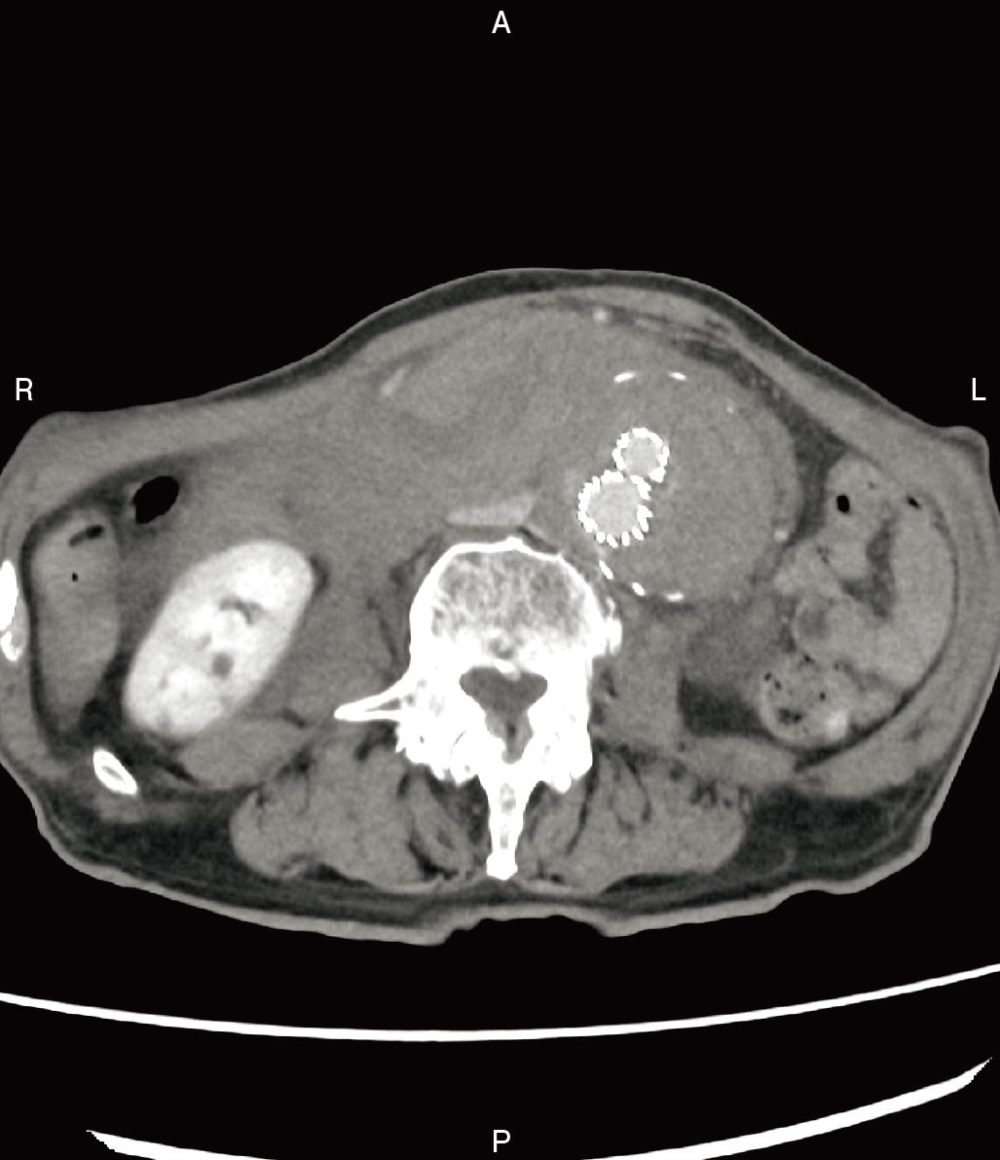

85 腹部造影CT像を示す。 考えられるのはどれか。

1.腸閉塞

2.尿管結石

3.急性胆囊炎

4.消化管穿孔

5.腹部大動脈瘤破裂

86 X線撮影で画像コントラストを向上させるのはどれか。 ただし、他の条件は一定とする。

1.mAs値を上げる。

2.管電圧を低くする。

3.照射野を広くする。

4.検出器を被写体に近づける。

5.高格子比グリッドから低格子比グリッドに変更する。

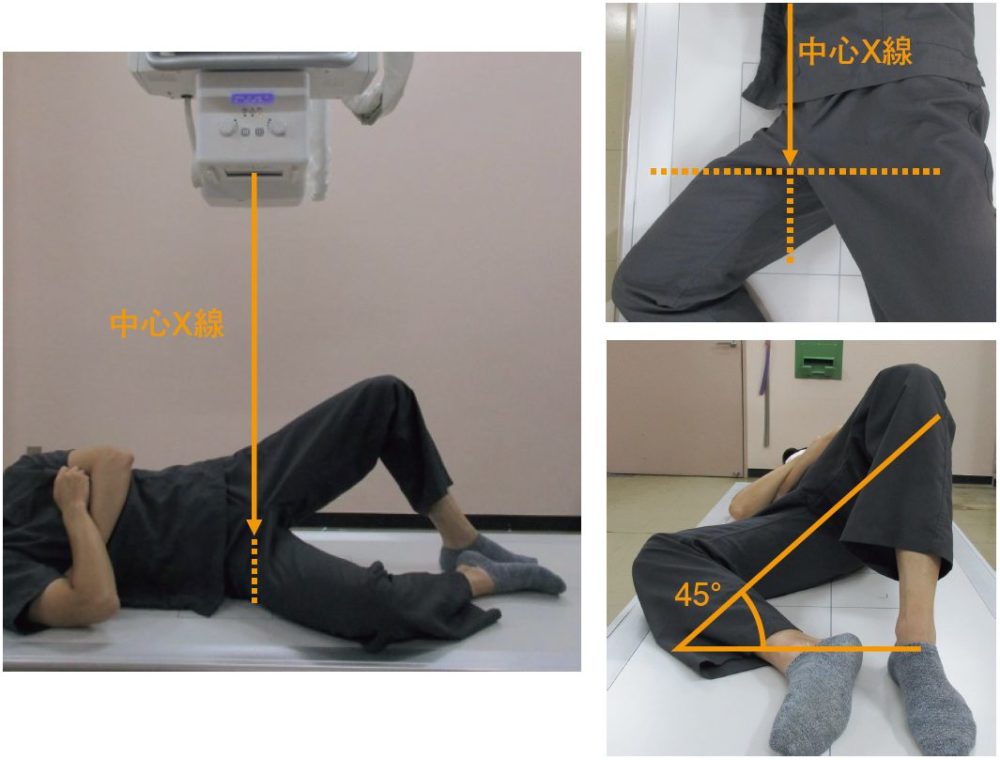

87 X線撮影体位を示す。 撮影法で正しいのはどれか。

1.Anthonsen〈アントンセン〉法

2.Guthmann〈グースマン〉法

3.Lauenstein〈ラウエンシュタイン〉法

4.Rosenberg〈ローゼンバーグ〉法

5.Stenvers〈ステンバース〉法

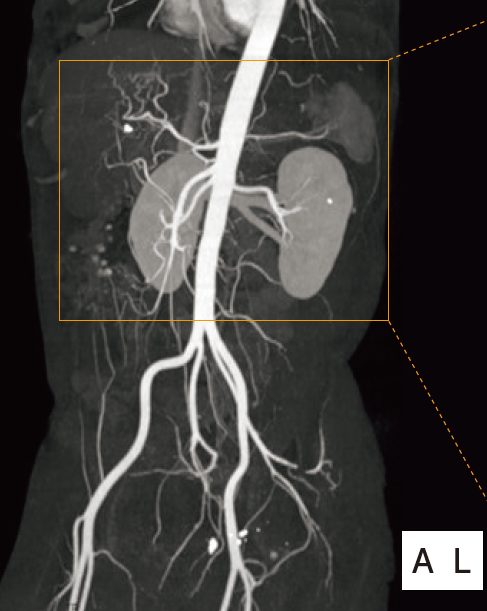

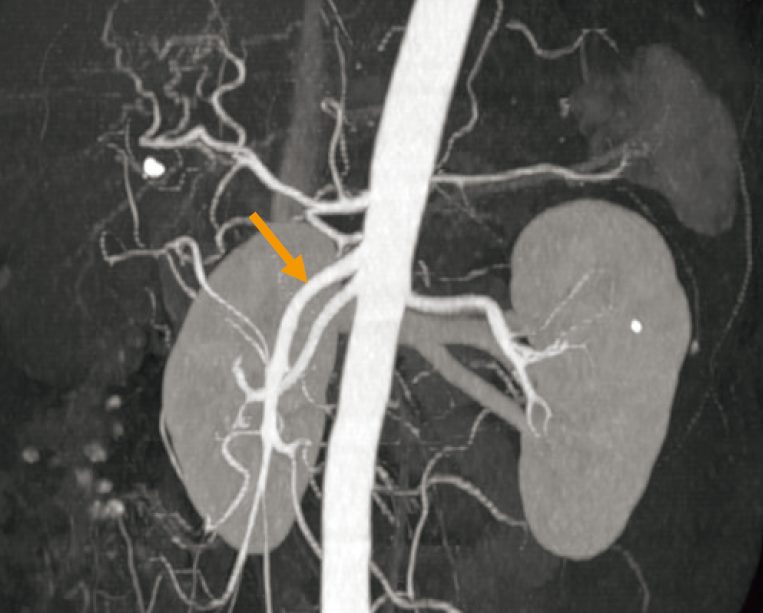

88 腹部造影CTのMIP像を示す。 矢印で示すのはどれか。

1.腎動脈

2.脾動脈

3.腹腔動脈

4.総腸骨動脈

5.上腸間膜動脈

89 診療放射線技師が診療の補助で実施できない行為はどれか。

1.下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する。

2.上部消化管検査のために鼻腔にカテーテルを挿入する。

3.造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する。

4.画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する。

5.核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する。

90 焦点-被写体間距離をa、被写体-検出器間距離をb、焦点サイズをFとしたとき半影はどれか。

1.a/b×F

2.b/a×F

3.(1+a/b)×F

4.(1-a/b)×F

5.(1/a+1/b)×F

91 骨塩定量検査で第2中手骨を測定部位とするのはどれか。

1.DIP法

2.DXA法

3.QCT法

4.QUS法

5.SXA法

骨塩定量ではあまり詳しくは問われてこなかったDIP法に関する問題

一応難問認定

92 DLPの単位で正しいのはどれか。

1.mGy

2.mSv

3.mGy・cm

4.mSv・cm

5.mSv・cm-1

画像工学

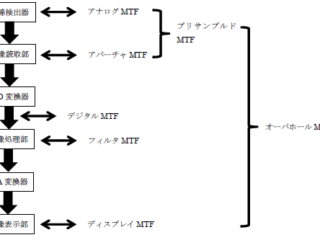

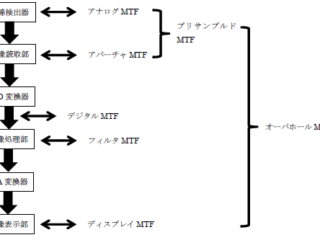

93 DRシステムにおけるMTFで正しいのはどれか。

1.プリサンプルドMTFの測定法はエッジ法のみである。

2.オーバーオールMTFは構成要素のMTFに影響を受けない。

3.エッジ法を用いてMTFを求めるにはESFを直接フーリエ変換する。

4.デジタルMTFではサンプリングに伴うエリアシングの影響を受ける。

5.アナログMTFとアパーチャMTFの積をオーバーオールMTFという。

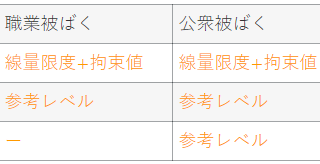

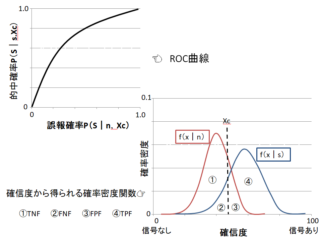

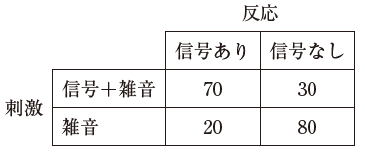

94 雑音中に信号を含む画像100枚と雑音のみの画像100枚を観察し信号検出を行い表のような刺激-反応マトリクスを得た。 陽性的中率〈PPV〉に最も近いのはどれか。

1.0.70

2.0.73

3.0.78

4.0.80

5.0.85

95 DQEで正しいのはどれか。

1.面積の次元を持つ。

2.理論的な最大値は1である。

3.NEQと入射光子数との積である。

4.出力画像のSN比の2乗に対応する。

5.同一の値であれば解像特性は等しい。

放射線安全管理学

96 放射線業務に常時従事し管理区域に立ち入るものに対する健康診断が規定されている法令はどれか。2つ選べ。

1.医療法

2.診療放射線技師法

3.医薬品医療機器等法

4.電離放射線障害防止規則

5.放射性同位元素等規制法

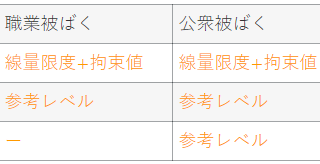

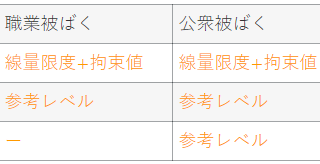

97 複数個の個人被ばく線量計を装着するのはどれか。2つ選べ。

1.全身に均等に被ばくする場合

2.放射線防護衣を着用する血管造影検査の業務

3.眼の水晶体が体幹部よりも多く被ばくする場合

4.放射線業務従事者の内部被ばく線量を測定する場合

5.妊娠中の女性が従事する不均等被ばくを生じない業務

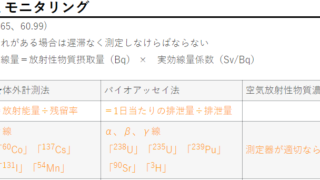

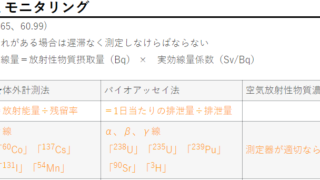

98 バイオアッセイ法で正しいのはどれか。

1.遮へい体を使用する。

2.γ線放出核種を対象とする。

3.微量の放射性核種は検出できない。

4.ホールボディカウンタを使用する。

5.生体試料を分析して放射性核種の摂取量を算出する。

99 非密封放射性同位元素の貯蔵容器について医療法で定められているのはどれか。

1.容器は二重に施錠する。

2.液体の場合はろ紙を敷く。

3.許可なく持ち出すことを禁じる標識を付ける。

4.容器外の空気を汚染する恐れがある場合は貯蔵しない。

5.1mの距離における実効線量率が100μSv・h-1以下になるように遮へいする。

100 医療安全に関する用語の説明で正しいのはどれか。

1.医療過誤とは医療従事者の故意によって生じた医療事故である。

2.エラーレジスタンスとはエラーが生じにくい仕組みにすることである。

3.フォールトトレランスとは故障自体が発生しないように設計することである。

4.WHOが定義する患者安全とは医療に関連した不必要な害を根絶する行為のことである。

5.フールプルーフとは誤動作等の障害が発生した際に安全側に動作するように設計することである。

ここ数年出題され続けてる医療安全の問題

ただ、今回はネタが尽きたのか、少しマイナーな単語過ぎて難問認定

対策ノートは単語のみ記載で対応

以上、第76回診療放射線技師国家試験 午前 2/2

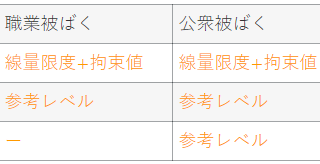

| 難問 | 無理問題 | 不適切問題 | |

| 午前1/2 | 8問 | 1問 | 1問 |

| 午前2/2 | 7問 | 1問 | 0問 |

| 午後1/2 | 8問 | 3問 | 1問 |

| 午後2/2 | 5問 | 0問 | 0問 |

| 計 | 28問 | 5問 | 2問 |

*当サイト調べ

第76回診療放射線技師国家試験の目標点数は

165点前後

それ以上は取れなくて良い!

続きはこちら↓

コメント