問題および画像はすべて厚生労働省HPより引用しております

正答ボタンを押すと答えの選択肢が表示されます

各問の参考となる対策ノートのリンクを問題下部に設置してあります

当然解けるべき問題に関しては特にコメントしませんので、対策ノートを覚えてください

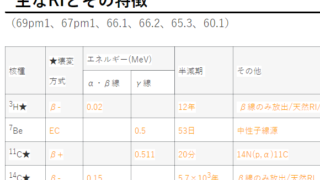

放射化学

1 ジェネレータの親核種に用いられているのはどれか。

1.64Cu

2.68Ge

3.111In

4.131I

5.201Tl

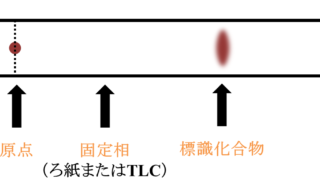

2 水相と有機相との分配比が50の放射性標識化合物があり、その放射性標識化合物を含む水溶液の放射能は100MBqである。 水相と等容積の有機相で溶媒抽出したときに水相に残る放射能[MBq]に最も近いのはどれか。

1.0.1

2.0.2

3.0.5

4.1.0

5.2.0

放射化学で数少ない計算問題

計算ドリルへの記載はないが、簡単すぎるので載せてない

3 14C標識化合物の合成法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.生合成法

2.化学合成法

3.スズ還元法

4.クロラミンT法

5.Wilzbach〈ウィルツバッハ〉法

一つは汎用的手法なので対策ノートに記載はないが、消去法で行ける

4 標識化合物の放射性核種純度の検定に用いるのはどれか。

1.電気泳動法

2.ホットアトム法

3.同位体逆希釈分析法

4.γ線スペクトロメトリ

5.高速液体クロマトグラフィ法

診療画像機器学

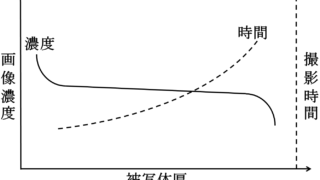

5 始業点検時において自動露出制御機構を用いたX線撮影でmAs値が通常よりも大きい値となった。 考えられる原因はどれか。 ただし、他の条件は同一とする。

1.管電圧を高くした。

2.照射野を狭くした。

3.焦点検出器間距離を短くした。

4.バックアップ時間を大きくした。

5.厚さの薄いファントムを使用した。

76am11でも似たような問題が出題されており、今年の流行り問題なのか

AECの基礎特性というよりは少し考えないといけない問題

どこかにも書いたが、こういう考えさせる系の問題は歓迎な一方、対策しずらい

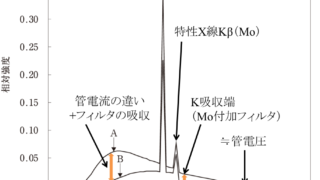

6 骨密度測定装置で正しいのはどれか。

1.SXA法では153Gdの特性X線を用いる。

2.QUS法では超音波の反射波を利用する。

3.QCT法では単色化されたX線を用いる。

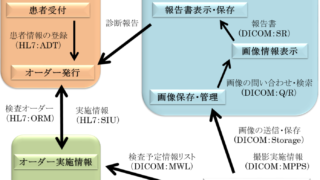

4.DXA法の骨密度の単位はg・cm-3である。

5.DIP法ではアルミニウム厚の換算値を測定する。

公式不適切問題で複数回

76am91でも出題されたのにまた午後にすぐに似た問題聞いてくるのは問題作るの下手なのでは

あと、骨塩は通例X線撮影技術学での出題なので越権しがち

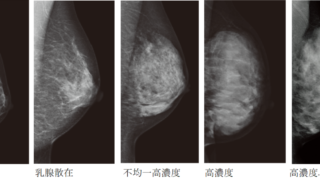

7 乳房用X線装置で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.総ろ過には圧迫板が含まれる。

2.乳房厚が変化しても撮影条件は一定である。

3.拡大撮影で用いる患者支持器面での拡大率は2以下とする。

4.定位装置を用いる場合を除き焦点皮膚間距離は60cm以上とする。

5.乳房用トモシンセシスは180度以上の角度範囲で撮影が可能である。

難問認定

あまり見ない規格の話だと思い、調べたところ、どうやら2017年に改定しているようです

間違っていたら訂正してください

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000165760

対策ノート対応済み

科学的な内容は基本的には変わらないものの、こういった規則は変わっていくものなのでどうしても対応が後手後手になってしまいます

余裕がある方はご自身の受験の際に、そういったものの洗い出しをできると良いかと思います

8 医療機関における医療機器安全管理責任者の配置を義務付けている法律はどれか。

1.医療法

2.製造物責任法

3.労働安全衛生法

4.診療放射線技師法

5.医薬品医療機器等法

無理問題というかくそ問題

といっても今年度は明らかな糞問題がこれくらいしかないので、この問題が今年のKOTY(kusomon of the year)受賞

ちなみに医療機器安全管理責任者によくなっているのは臨床工学技士らしいです(74%)

毎年書いている気がしますが、200問しか出題できないので1問1問大事にしてほしいですね

9 FPDで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.空間分解能は画素サイズに依存する。

2.間接変換方式ではa-Seが用いられる。

3.直接変換方式では地磁気の影響を受ける。

4.オフセット補正は均一なX線を照射して行う。

5.ゲイン補正はX線変換層の感度のばらつきを補正する。

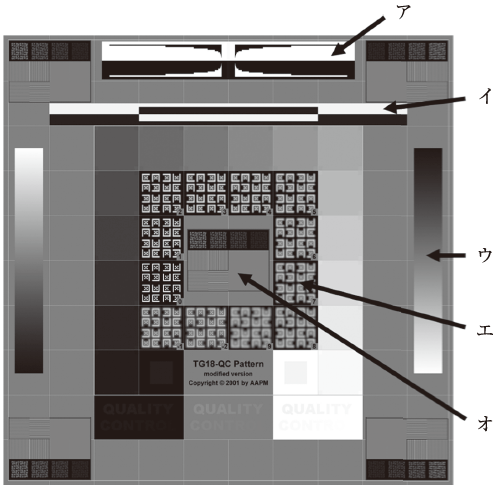

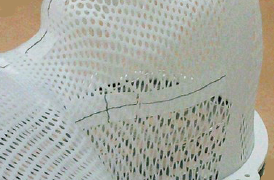

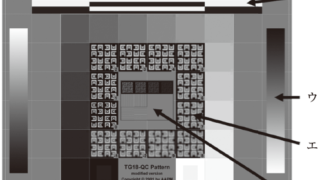

10 医用画像表示用モニタの品質管理で用いられるTG18-QCパターンを図に示す。 ビデオ特性要素はどれか。

1.ア

2.イ

3.ウ

4.エ

5.オ

医用画像情報学で頻出

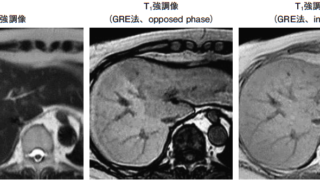

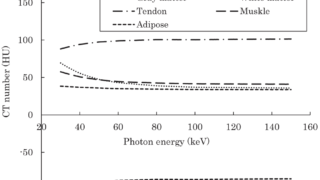

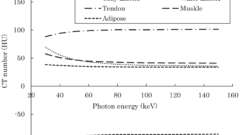

11 同一患者で同日に施行した2回目のCTで、撮影条件の違いによって脾臓のCT値が異なっていた。 原因で考えられるのはどれか。2つ選べ。

1.管電圧を下げた。

2.ヘリカルピッチを下げた。

3.X線管の回転速度を下げた。

4.自動露出機構の目標SDを下げた。

5.ビームハードニング補正を外した。

今年ブームになっている属性の問題

類似問題として76am10.11、76pm5とこれで4問目

自分で少し考えなければならないので難しいかもしれないが、一応難問認定はなし

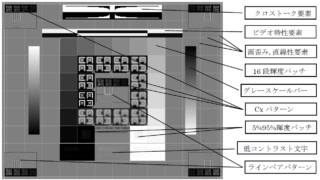

12 3T MRIで脳白質のT1緩和時間[s]に最も近いのはどれか。

1.1×10-3

2.1×10-2

3.1×10-1

4.1×100

5.1×10

無理問題

緩和時間を問うことはたびたびあったが、どれも水や脂肪などを挙げて順番を問うものだったはず

緩和時間そのものを問われたのは初だと思う

また、水や脂肪などであればまだしも、白質となるとこれは覚えておくのは無理だろう

対策しようとすると各組織の各磁場強度ごとにT1値とT2値を覚える必要が出てきて、膨大になるので、今後出題が続くようなら対策を考えるが、今のところ対策ノート未対応

13 1.5T MRIと比較した3T MRIの特徴で正しいのはどれか。

1.SARは減少する。

2.SN比は減少する。

3.T1緩和時間は短縮する。

4.磁化率アーチファクトは増加する。

5.ケミカルシフトアーチファクトは減少する。

一問前と違ってえらく簡単になって高山病

14 超音波画像診断装置を使って血管内の血流波形を記録するのに適するのはどれか。2つ選べ。

1.組織ドプラ法

2.カラードプラ法

3.パルスドプラ法

4.パワードプラ法

5.連続波ドプラ法

難問認定

カラードプラやパワードプラは頻出だが、今回のはここ数年では初出題

対策ノート対応済み

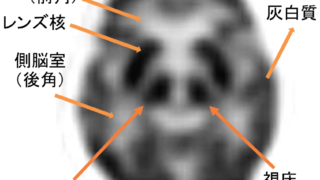

15 SE法TR500ms、TE10msの頭部MR像で最も高信号を呈するのはどれか。

1.基底核

2.側脳室

3.下垂体前葉

4.眼窩内脂肪

5.頭蓋骨皮質

76pm12に近い問題だが、こっちは頻出です

組織の物質ではなく、組織の名前になっているので少し難しいように思うかもしれないが、これは簡単

16 MRIの高速SE法で数値を大きくすると撮影時間が短縮するのはどれか。

1.TE

2.TR

3.加算回数

4.位相エンコード数

5.エコートレイン数

17 細胞外液性ガドリニウム造影剤で正しいのはどれか。

1.経口投与する。

2.鉄を含有している。

3.T1緩和時間短縮効果がある。

4.高齢者への投与は禁忌である。

5.肝細胞に特異的に取り込まれる。

18 生体内の代謝情報を取得できるのはどれか。

1.MRA

2.FLAIR像

3.拡散強調像

4.MR hydrography

5.MR spectroscopy

19 超音波像のアーチファクトはどれか。

1.リング

2.クロストーク

3.サイドローブ

4.サセプタビリティ

5.マジックアングル

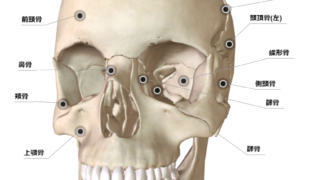

診療画像検査学

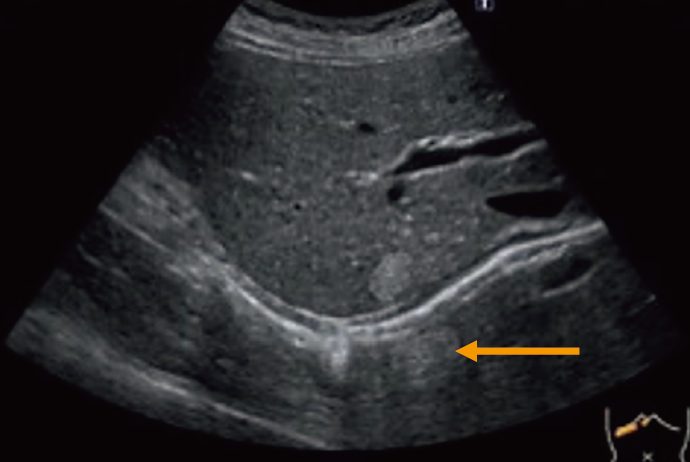

20 肝臓の超音波像を示す。 矢印で示すアーチファクトはどれか。

1.音響陰影

2.鏡面反射

3.多重反射

4.レンズ効果

5.グレーティングローブ

二問連続で超音波アーチファクト問題

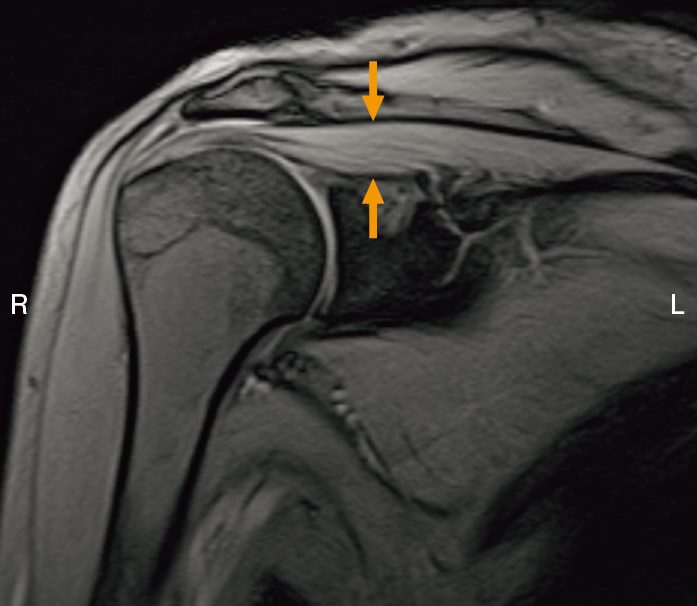

21 肩関節のMR像を示す。 矢印で示す構造はどれか。

1.鎖 骨

2.棘上筋

3.肩甲骨

4.小円筋

5.肩甲下筋

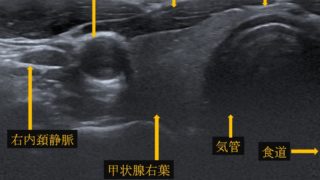

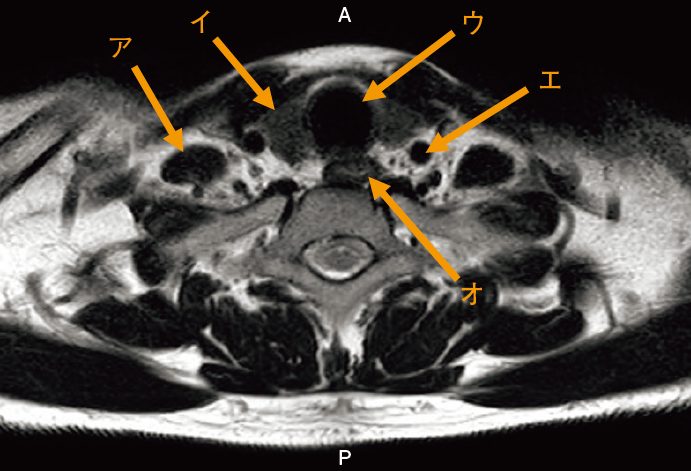

22 頸部MR像を示す。 正しい組合せはどれか。2つ選べ。

1.ア 気 管

2.イ 甲状腺

3.ウ 食 道

4.エ 総頸動脈

5.オ 頸静脈

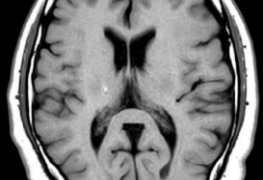

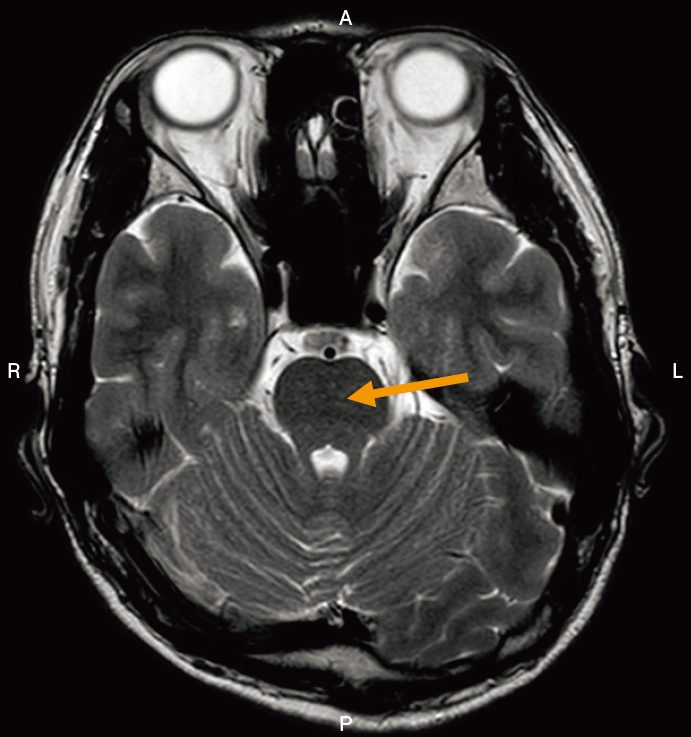

23 頭部MRIのT2強調像を示す。 矢印で示すのはどれか。

1.橋

2.延 髄

3.視 床

4.小 脳

5.中 脳

24 上腹部右肋間走査の超音波像を示す。 矢印で示すのはどれか。

1.胆 囊

2.門 脈

3.肝動脈

4.下大静脈

5.右腎静脈

核医学検査技術学

25 標識キット方式による99mTc放射性医薬品の調整で標識温度を95~99℃にする必要があるのはどれか。

1.99mTc-テトロホスミン

2.99mTc-ECD

3.99mTc-HMPAO

4.99mTc-MAA

5.99mTc-MIBI

どこかで見た気もするがMIBIの標識に関しては初?

一応難問認定

対策ノート対応済み

26 シンチレーションカメラと比較してCdZnTe〈CZT〉半導体検出器を搭載した半導体カメラの特徴で正しいのはどれか。

1.水冷却を要する。

2.計数率特性に優れる。

3.検出器が大型になる。

4.エネルギー分解能が低い。

5.99mTcと123Iの2核種同時収集でのクロストークの影響が大きい。

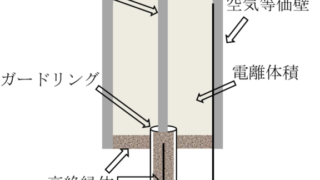

27 ドーズキャリブレータで正しいのはどれか。

1.核種ごとの換算定数が設定されている。

2.放射能によらず測定時間は一定である。

3.電源投入直後より正確な測定値が得られる。

4.加圧ガス封入電離箱式は気圧の補正が測定ごとに必要である。

5.1気圧空気電離箱式では加圧ガス封入電離箱式と比べて検出感度が高い。

ドーズキャリブレータという名前で登場したのは初

以前はウェル型電離箱検出器という名前で出題されており、正答になっている選択肢も同じ

28 PETにおけるtime-of-flight〈TOF〉で正しいのはどれか。

1.空間分解能の向上に寄与する。

2.BGOシンチレータが適している。

3.逐次近似再構成の収束が遅くなる。

4.消滅γ線の発生位置を特定の範囲に絞り込む。

5.実効感度の増幅効果は被写体が小さいほど大きい。

核医学のTOFは初出題

難問認定

TOFといえばMRIでもあるし、中性子の測定にもあるので混同しないように注意したい

対策ノート対応済み

29 SPECTデータ収集のサンプリング角度に関係するのはどれか。2つ選べ。

1.投与量

2.ピクセルサイズ

3.エネルギー分解能

4.検出器の回転直径

5.シンチレータの材質

75pm32に続き出題されたサンプリング角度の問題

75pm32では対策ノート内の知識で解けたものの、今回のは無理だったので、難問認定

30 123I-イオフルパンの正常集積部位はどれか。2つ選べ。

1.海 馬

2.視 床

3.被 殻

4.淡蒼球

5.尾状核

31 Na123Iシンチグラフィで甲状腺全体の集積が低下するのはどれか。

1.副甲状腺腺腫

2.亜急性甲状腺炎

3.Basedow〈バセドウ〉病

4.Plummer〈プランマー〉病

5.Cushing〈クッシング〉症候群

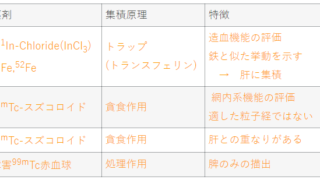

32 副腎腫瘍の診断に用いられる放射性医薬品はどれか。2つ選べ。

1.99mTc-ECD

2.99mTc-MAA

3.123I-BMIPP

4.123I-MIBG

5.131I-アドステロール

33 骨シンチグラフィで正しいのはどれか。

1.ペースメーカは集積増加像をつくる。

2.小児では骨幹より骨幹端への集積が高い。

3.放射性医薬品投与1時間後から撮影する。

4.収集エネルギーピークを360keVにする。

5.心臓サルコイドーシスの診断に有用である。

34 18F-FDGの生理的集積部位でないのはどれか。

1.肺

2.肝 臓

3.小 脳

4.腎 臓

5.外眼筋

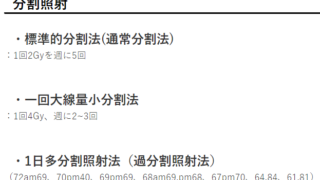

放射線治療技術学

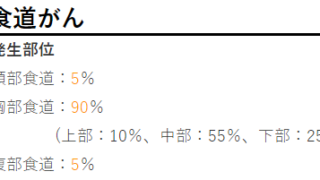

35 食道癌に対する放射線治療で正しいのはどれか。

1.急性期有害事象として嚥下時痛がある。

2.日本では腺癌の割合が50%以上である。

3.晩期有害事象として口腔乾燥が最も多い。

4.日本では食道癌Ⅰ期における化学放射線治療の5年生存率は約50%である。

5.放射線肺臓炎を避けるためには肺の最大線量を下げることが最も重要である。

内容が広めで、考える必要があるが、消去法でも対応可能

一応難問認定はしない

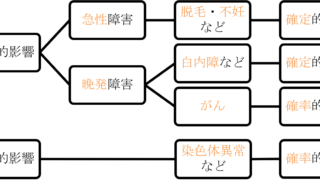

36 放射線治療による有害事象で正しいのはどれか。

1.骨盤への放射線治療期間中に生じる下痢は不可逆性である。

2.放射線治療に伴う甲状腺機能低下に対しヨード制限を行う。

3.小児の膝へ照射した場合、有害事象として骨成長障害がある。

4.脳腫瘍に対する放射線治療の急性期有害事象として白内障がある。

5.子宮頸癌に対する術後放射線治療の急性期有害事象に仙骨不全骨折がある。

1問前と同じく、広く具体的に有害事象に関して問う問題で難しく感じるが、正答もはっきりしており、意外に難しくはないはず

37 リニアック装置の点検項目のうち強度変調放射線治療を実施する場合に、より厳しい基準が求められる項目はどれか。

1.出力不変性

2.MU値直線性

3.ガントリ回転中心

4.ビーム・プロファイル不変性

5.光照射野と放射線照射野の一致

難問

品質管理に関しては頻出だが、こういった出題は初

今年からの傾向として、型通りではなく、特にこういった考えさすような問題が多い

38 標準計測法12の線量計の校正で国家標準とのトレーサビリティが必要なのはどれか。

1.線質変換係数

2.温度気圧補正係数

3.コバルト校正定数

4.水吸収線量校正定数

5.イオン再結合補正係数

39 粒子線治療のスキャニング法で正しいのはどれか。

1.電磁石でビームを走査する。

2.呼吸同期照射との併用はできない。

3.患者ごとのボーラス作成が必要である。

4.ブロードビーム法と比較してビーム利用効率が低い。

5.二重散乱体法とWobbler〈ワブラー〉散乱体法がある。

40 舌癌で正しいのはどれか。

1.好発部位は舌中央である。

2.腺癌の割合が80%以上である。

3.早期癌は小線源治療の適応である。

4.外部照射の有害事象で唾液腺障害は生じない。

5.解剖学的な位置により上舌癌、中舌癌、下舌癌に分けられる。

41 骨転移に対する放射線治療で正しいのはどれか。

1.単回照射を行うことはない。

2.定位放射線治療の適応がある。

3.神経障害性疼痛には無効である。

4.脊髄圧迫を伴う骨転移は禁忌である。

5.医療用麻薬で除痛効果がある症例は禁忌である。

42 リニアックの相対線量測定で正しいのはどれか。

1.PDIは吸収線量百分率である。

2.PDDはSSDによって変化しない。

3.R50は電離量が50%になる深さである。

4.TMRは照射野サイズによって変化する。

5.PDDは照射野サイズによって変化しない。

43 10MV X線を照射野15cm×15cmで照射したとき組織中の深さ10cmの点の線量率が2.0Gy・min-1であった。照射野10cm×10cmの基準点の吸収線量率[Gy・min-1]に最も近いのはどれか。ただし、照射野15cm×15cmの出力係数は1.1、組織最大線量比は0.8、線源標的間距離は一定とする。

1.1.5

2.1.8

3.2.3

4.2.8

5.3.4

44 Performance Status〈PS〉で正しいのはどれか。

1.癌の分化度に影響する。

2.癌の病期分類に影響する。

3.治療法の選択に影響する。

4.有害事象の評価基準に用いられる。

5.標的病変の治療効果判定に用いられる。

PSに関しては頻出だが、これはちょっと変化球

ようは高精度の治療ができるのか緩和治療なのかどうかみたいな話

医用画像情報学

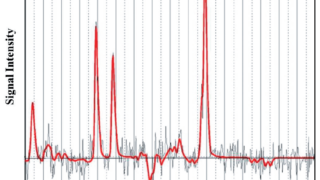

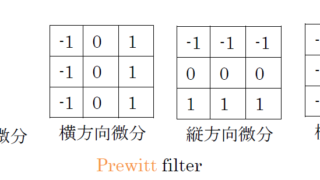

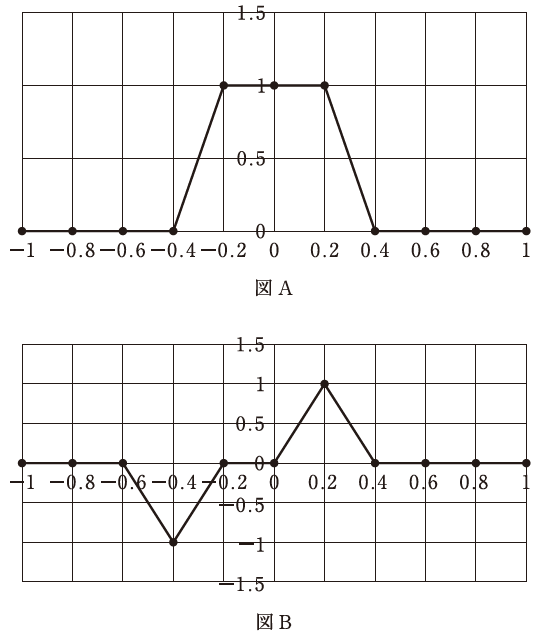

45 図Aに1次元フィルタ(-1,1,0)で重畳積分処理したものを図Bとする。 使用したフィルタで正しいのはどれか。

1.微分フィルタ

2.平均フィルタ

3.加重平均フィルタ

4.メディアンフィルタ

5.アンシャープマスキングフィルタ

二次元のフィルタは珍しい出題

まぁ理屈をわかっていれば解けるだろう

46 医療情報に関する記載で正しいのはどれか。

1.IHEは業務ワークフローを定めた標準規格である。

2.MWMは検査実施情報をRISに伝送する規格である。

3.SSLは画像データの外部保存用統合プロトコルである。

4.ICD-10はコード体系化された検査プロトコルである。

5.Radiation Dose Structured Report〈RDSR〉は線量情報を扱う構造化レポートである。

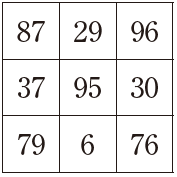

47 図は3×3の局所画像の画素値である。この局所画像に3×3のメディアンフィルタ処理をした結果はどれか。

1. 6

2.29

3.37

4.76

5.87

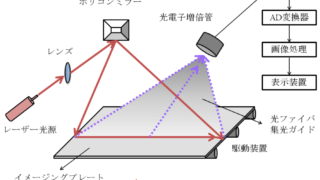

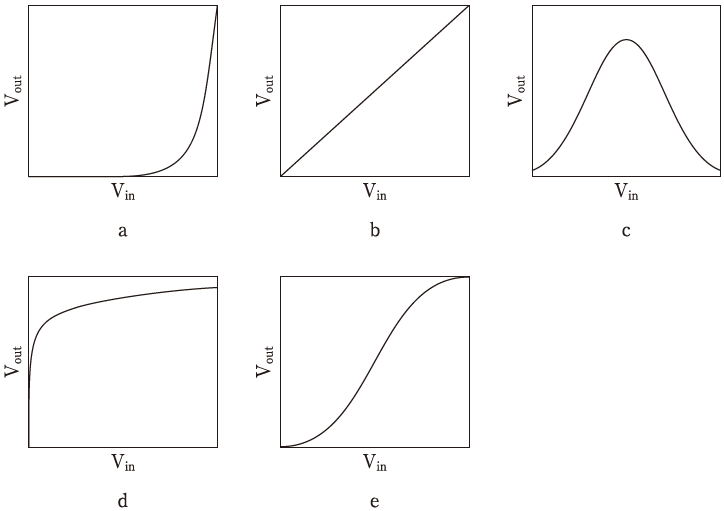

48 図の中でCR画像読み取り装置に用いられているlogアンプの電圧入出力特性を示しているのはどれか。 ただし、Vinは入力電圧、Voutは出力電圧、グラフは横軸・縦軸ともリニアスケールとする。

1.a

2.b

3.c

4.d

5.e

ちょっと何言ってるかわからない

無理問

49 アナログ信号をデジタル化する際に用いるアンチエリアシングフィルタの効果で正しいのはどれか。

1.画像を鮮鋭化させる。

2.直流成分を減衰させる。

3.濃度分解能を向上させる。

4.標本化周波数以上の空間周波数成分を増加させる。

5.ナイキスト周波数以上の空間周波数成分を減衰させる。

以上、第76回診療放射線技師国家試験 午後 1/2

| 難問 | 無理問題 | 不適切問題 | |

| 午前1/2 | 8問 | 1問 | 1問 |

| 午前2/2 | 7問 | 1問 | 0問 |

| 午後1/2 | 8問 | 3問 | 1問 |

| 午後2/2 | 5問 | 0問 | 0問 |

| 計 | 28問 | 5問 | 2問 |

*当サイト調べ

第76回診療放射線技師国家試験の目標点数は

165点前後

それ以上は取れなくて良い!

続きはこちら↓

コメント