問題および画像はすべて厚生労働省HPより引用しております

正答ボタンを押すと答えの選択肢が表示されます

各問の参考となる対策ノートのリンクを問題下部に設置してあります

当然解けるべき問題に関しては特にコメントしませんので、対策ノートを覚えてください

基礎医学大要

50 臓器と腫瘍との組合せで関係ないのはどれか。

1.大脳 びまん性星細胞腫

2.食道 扁平上皮癌

3.肺 小細胞癌

4.乳腺 腺癌

5.腎臓 褐色細胞腫

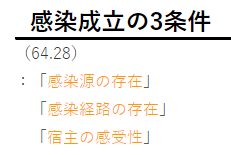

51 垂直感染するのはどれか。2つ選べ。

1.結核菌

2.麻疹ウイルス

3.A 型肝炎ウイルス

4.B 型肝炎ウイルス

5.ヒト免疫不全ウイルス

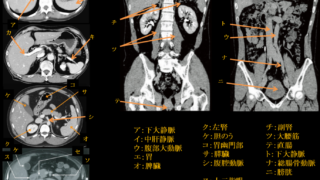

52 後腹膜腔にあるのはどれか。

1.十二指腸下行脚

2.空腸

3.回腸

4.横行結腸

5.S状結腸

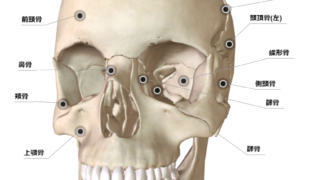

53 単関節はどれか。

1.肩関節

2.肘関節

3.膝関節

4.足関節

5.リスフラン関節

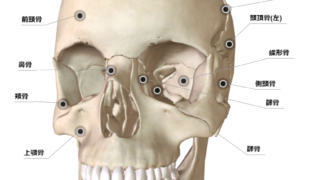

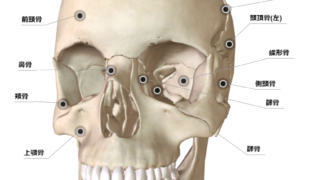

54 骨について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.骨髄は造血機能を有する。

2.骨膜には知覚神経はない。

3.長管骨の成長は骨幹で起こる。

4.体内のカルシウム貯蔵機能がある。

5.長管骨の関節内には主に骨幹端部が存在する。

骨の機能に関して詳しく問われるのは初

73am54で骨年齢の問題も初出だったりと、今年は骨好き

対策ノート対応済み

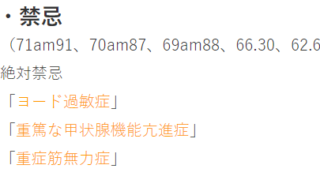

55 甲状腺機能低下症を呈するのはどれか。

1.川崎病

2.高安病

3.橋本病

4.Basedow(バセドウ)病

5.Plummer(プランマー)病

56 耳管と直接交通するのはどれか。

1.咽頭

2.眼窩

3.喉頭

4.鼻腔

5.乳突蜂巣

耳鼻系の問題はちょいちょい出るが、これは初

まぁある程度解剖知ってれば予測はできるか、難問認定

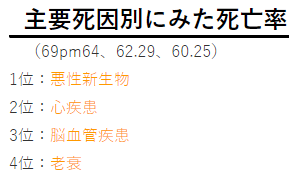

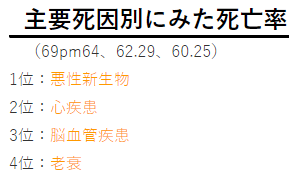

57 認知症をきたす疾患で最も多いのはどれか。

1.血管性認知症

2.正常圧水頭症

3.前頭側頭型認知症

4.Lewy(レビー)小体型認知症

5.Alzheimer(アルツハイマー)型認知症

58 季節性アレルギー性鼻炎について正しいのはどれか。

1.嗅覚障害はない。

2.食生活は関係ない。

3.Ⅱ型アレルギーである。

4.吸入抗原としてはハウスダストが最も多い。

5.吸入抗原の除去は症状の抑制に有効である。

59 ウイルス感染症はどれか。

1.赤痢

2.梅毒

3.淋病

4.コレラ

5.日本脳炎

60 肩関節の回旋腱板の筋のうち腱板損傷をきたすのはどれか。

1.棘上筋

2.三角筋

3.大円筋

4.大胸筋

5.烏口腕筋

これはできなくていい、覚えなくていい

基礎医学は必ずこういう問題があるのでこういった問題にリソースを割くのはやめましょう

61 Meckel(メッケル)憩室が存在するのはどれか。

1.食道

2.胃

3.空腸

4.回腸

5.結腸

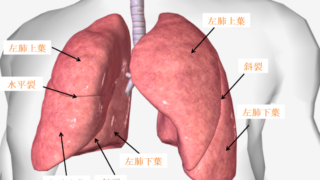

62 肺の組織に酸素を供給する血管はどれか。

1.肺静脈

2.肺動脈

3.内胸動脈

4.肋間動脈

5.気管支動脈

63 心電図のP 波に対応するのはどれか。

1.心室の興奮

2.心房の興奮

3.心室の興奮からの回復

4.心房の興奮からの回復

5.心房から心室への興奮の伝導

これはちょっと対策ノート的にはやられた感じの問題です

以前は頻出だったのですが、この十年で一度も出なかったのでもう出題されないかと高を括っておりました

対策ノート対応済み

ただ、心電図についてはやりだすとキリがないので最低限度でいいと考えております

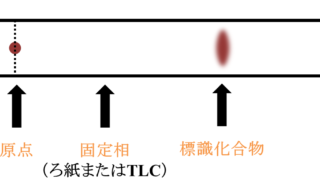

64 健常成人の赤血球の平均寿命に最も近いのはどれか。

1. 15日

2. 30日

3. 60日

4.120 日

5.240 日

知らなくていいと思う、難問

昔、核医学で赤血球の寿命を調べる検査があったが

放射線生物学

65 アポトーシスで生じる特徴的な現象はどれか。

1.細胞内容物の流出

2.核クロマチンの凝縮

3.ミトコンドリアの膨化

4.DNAの不規則な断片化

5.細胞内タンパク質の分解

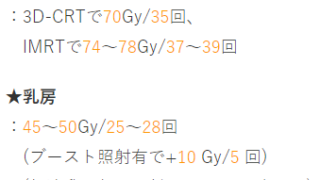

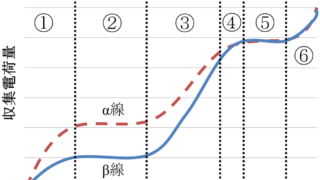

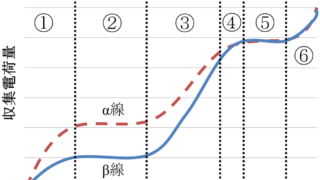

66 腫瘍のα/β が最も小さいのはどれか。

1.舌癌

2.声門癌

3.子宮頸癌

4.前立腺癌

5.非小細胞肺癌

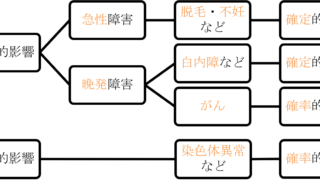

67 確率的影響について正しいのはどれか。

1.多数の細胞死が原因となる。

2.被ばく後早期に症状が出る。

3.直線しきい値なしモデルが適用される。

4.症状からおおよその被ばく線量を推定できる。

5.被ばく線量が多いほど発症までの潜伏期が短い。

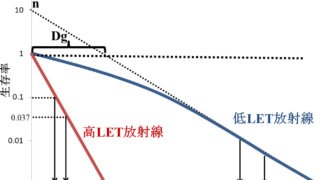

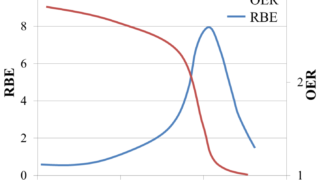

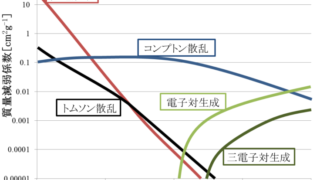

68 LET について正しいのはどれか。

1.γ 線は高LET放射線である。

2.単位にはGy/μmが用いられる。

3.LET値の増大に伴いRBE 値は直線的に大きくなる。

4.高LET 放射線では低LET放射線に比べて酸素効果は小さい。

5.高LET 放射線では低LET放射線に比べて分割効果は大きい。

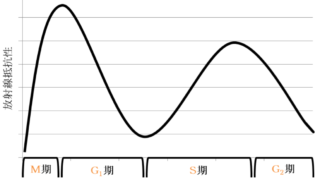

69 放射線の生物学的影響について正しいのはどれか。

1.突然変異の生じる率は線量率と無関係である。

2.低LET 放射線の照射でアポトーシスは誘導されない。

3.G2 期からM 期への移行期では放射線感受性がS 期よりも高い。

4.照射後の細胞周期の停止は主にS期からG2 期への移行期で見られる。

5.フリーラジカル除去作用をもつ放射線防護剤は照射直後の投与が照射前よりも有効である。

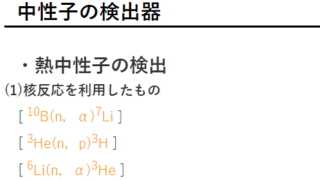

放射線物理学

70 静止エネルギーが最も大きいのはどれか。

1.電子

2.陽子

3.α粒子

4.重陽子

5.中性子

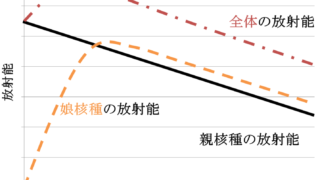

71 放射性壊変について正しいのはどれか。

1.平均寿命は壊変定数に比例する。

2.半減期は平均寿命の1.44倍である。

3.半減期は壊変定数と比例の関係にある。

4.半減期は最初に存在した原子数が半分になる時間である。

5.壊変定数は最初に存在した原子数が1/e になる時間である。

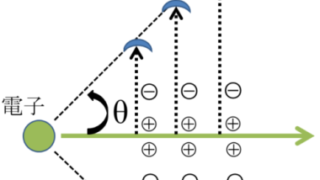

72 511 keVのγ線がコンプトン散乱するときの散乱角90度の散乱線エネルギー[keV]に最も近いのはどれか。

1.128

2.170

3.256

4.341

5.511

73 8MeVのα線と2MeVの陽子線の質量衝突阻止能をそれぞれSα、Spとする。Sα/Spに最も近いのはどれか。

1. 1

2. 2

3. 4

4. 8

5.16

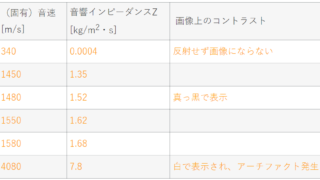

74 5MHzの超音波が生体軟部組織を伝播するときの波長[mm]に最も近いのはどれか。ただし、生体軟部組織の伝播速度は1,500 m ・s-1とする。

1.0.1

2.0.3

3.0.5

4.1.5

5.3.3

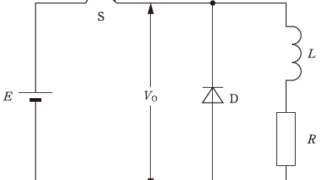

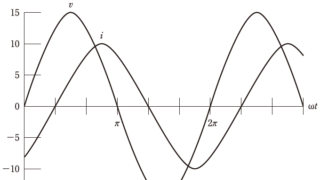

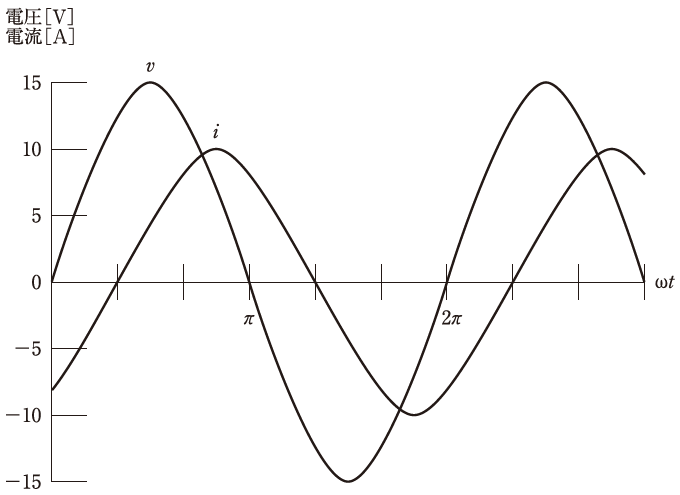

医用工学

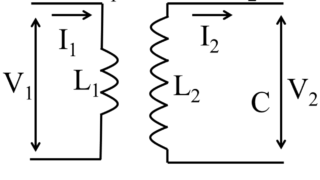

75 正弦波交流回路の電圧波形v と電流波形iを図に示す。消費電力[W]に最も近いのはどれか。

1. 38

2. 65

3. 75

4.130

5.150

午前の医用工学は全て解けない人も多いと予想されるので、この問題と73pm78は確実に抑えておきたい

76 変圧器の電圧と負荷電流が一定のとき、周波数が高くなった場合の鉄損の変化と銅損の変化との組合せで正しいのはどれか。

鉄損 銅損

1.減少する 変化しない

2.増加する 変化しない

3.増加する 増加する

4.変化しない 減少する

5.変化しない 増加する

これも難問

変圧器の損失に関しては割と頻出だが、このタイプは初めて

対策ノート対応済み

77 最大目盛10 V、内部抵抗20 kΩの電圧計で最大100 Vまで測定するために必要な倍率器の抵抗[kΩ]はどれか。

1.120

2.140

3.160

4.180

5.200

知らない

倍率器に関しては初出題

まぁ解けなくていいが、もう一度出題されたら検討

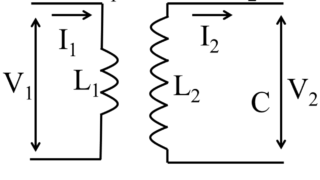

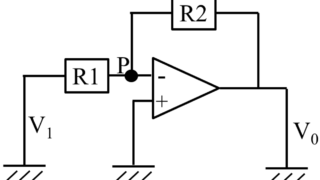

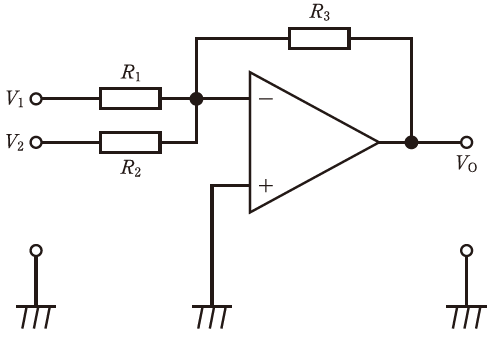

78 下図のオペアンプ回路で、入力電圧V1=5 V、V2 =3 V、抵抗R1 =2 Ω、R2=3 Ω、R3=6 Ωとしたとき、出力電圧VO[V]はどれか。

1.-21

2.-19

3. 13

4. 19

5. 21

この問題と73pm75の問題が解けないと医用工学全滅の可能性が高い

今年の医用工学は相当渋いが、逆に必ずこういう問題は出るのでしっかり対策しておけば大丈夫

医用工学の解けなくていい問題にリソースを割かずに、他に時間を使って、医用工学は押さえるところだけしっかりやっておこう

放射線計測学

79 空洞電離箱線量計を用いた診断用X 線の線量測定について正しいのはどれか。

1.温度気圧補正が必要である。

2.極性効果補正が必要である。

3.イオン再結合補正が必要である。

4.水吸収線量校正定数が必要である。

5.線量計にビルドアップキャップを装着して測定する。

難問かな

診断用、ということで詳しく問われるのはめずらしい

高エネルギーであれば全部必要になってくる要素で、診断レベルのエネルギーでは不必要なものを判断しなければならない

80 β線の測定において計測値100カウントが得られたとき、その標準偏差はどれか。

1. 1

2. 5

3.10

4.15

5.20

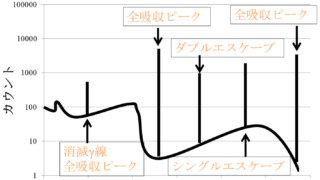

81 ウェル型NaI(Tl)検出器による放射能測定について正しいのはどれか。

1.測定位置依存性がない。

2.気体状の試料の放射能測定に用いる。

3.検出効率は試料の体積には依存しない。

4.パルス波高分布のデータをもとに、計数値を決定する。

5.放出β 線のエネルギーを含む波高弁別レベルを設定する。

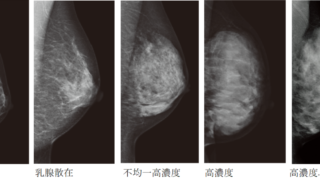

82 光電子増倍管を利用する放射線検出器はどれか。2つ選べ。

1.GM 計数管

2.OSL 線量計

3.半導体検出器

4.蛍光ガラス線量計

5.ラジオクロミックフィルム

83 Bragg-Gray(ブラッグ・グレイ)の空洞理論の成立条件で正しいのはどれか。

1.空洞内で消滅する二次電子があること。

2.二次電子は媒質と空洞内で生じること。

3.入射光子は空洞内で相互作用を生じないこと。

4.空洞により二次電子フルエンスが変化すること。

5.空洞の大きさは二次電子の飛程より大きいこと。

X線撮影技術学

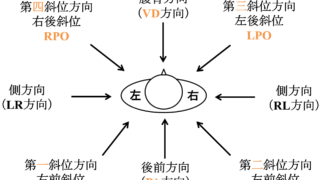

84 造影剤注入液量が最も多いのはどれか。

1.注腸造影検査

2.肩関節造影検査

3.脊髄腔造影検査

4.唾液腺造影検査

5.子宮卵管造影検査

85 半影を一定にした場合、拡大撮影の拡大率に最も影響があるのはどれか。

1.許容負荷

2.撮影時間

3.焦点サイズ

4.被ばく線量

5.受像器のサイズ

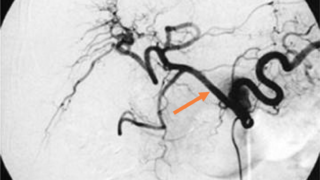

86 X線写真を示す。撮影法であてはまらないのはどれか。

1.検側上腕を外転する。

2.通常立位で撮影する。

3.肩甲骨の中央に入射する。

4.検側の外側を受像器につける。

5.肩甲骨がY字形に描出される。

肩甲骨軸位は初めてだが、外転ってなにか知ってればすぐわかるか

87 CTによるAutopsy Imaging(死亡時画像診断)について正しいのはどれか。

1.適切な感染対策を施す。

2.遺族の同意確認は必要としない。

3.医療事故調査の目的で行ってはならない。

4.通常の臨床での検査より低線量で検査を行う。

5.遺体に挿入されたデバイスは抜去し撮影することが原則である。

Aiに関して詳しく問われたのは初

対策ノート対応済、2017年にガイドラインも作成されており、今後も出題されると考える

88 検査と被検者への投与物質の組合せで正しいのはどれか。

1.MRCP ペルフルブタン(ソナゾイド)

2.DIC-CT イオトロラン(イソビスト)

3.造影超音波検査 塩化マンガン四水和物(ボースデル)

4.ミエログラフィ イオトロクス酸(ビリスコピン)

5.CTコロノグラフィ 二酸化炭素(炭酸ガス)

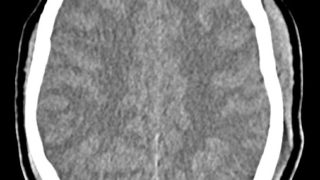

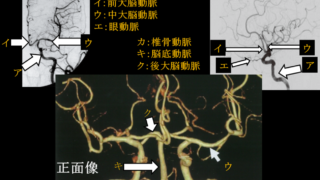

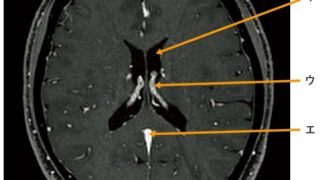

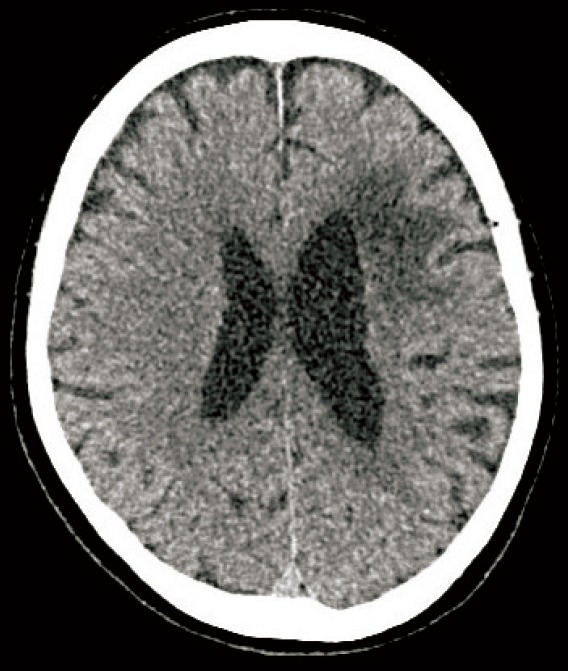

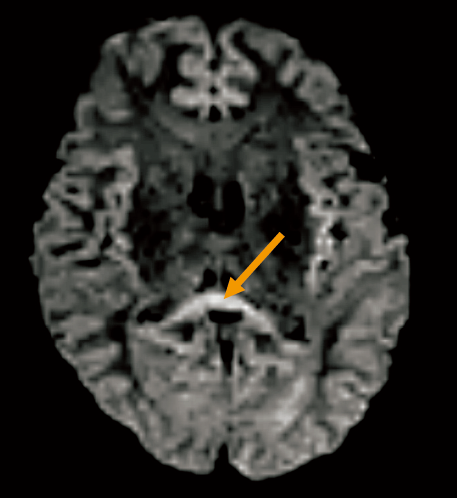

89 頭部単純CTを示す。病変が存在するのはどれか。

1.視床

2.基底核

3.前頭葉

4.側頭葉

5.頭頂葉

症状名まで出てくると良い

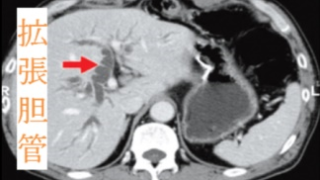

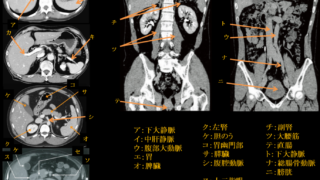

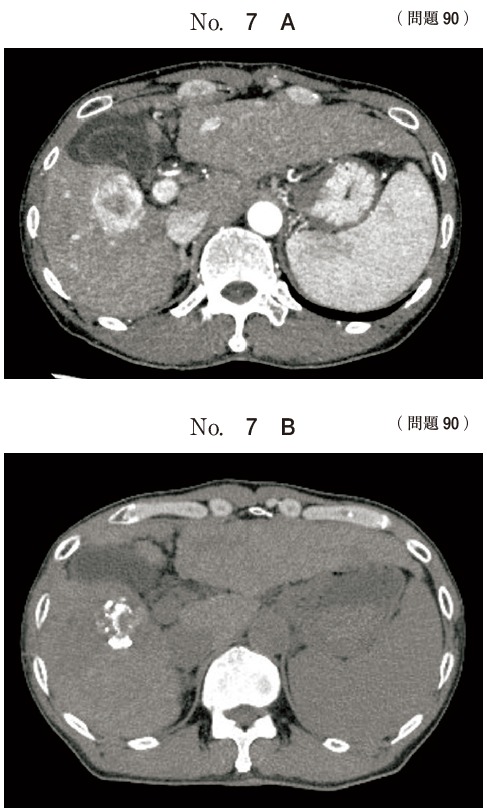

90 腹部造影CTと治療2週間後の腹部単純CTを示す。行われた治療は何か。

1.凍結療法

2.肝部分切除術

3.定位放射線療法

4.肝動脈化学塞栓術

5.ラジオ波焼灼療法

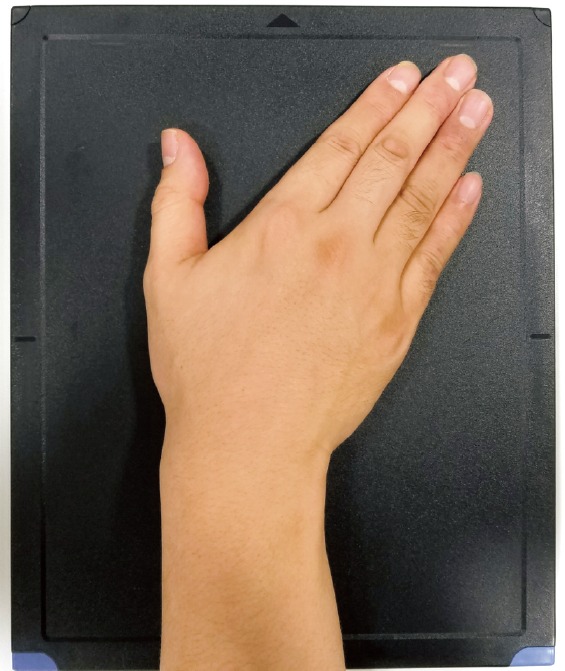

91 手部X線撮影時の肢位を示す。正しいのはどれか。

1.尺屈

2.掌屈

3.底屈

4.橈屈

5.背屈

手に関する問題驚異の3問目

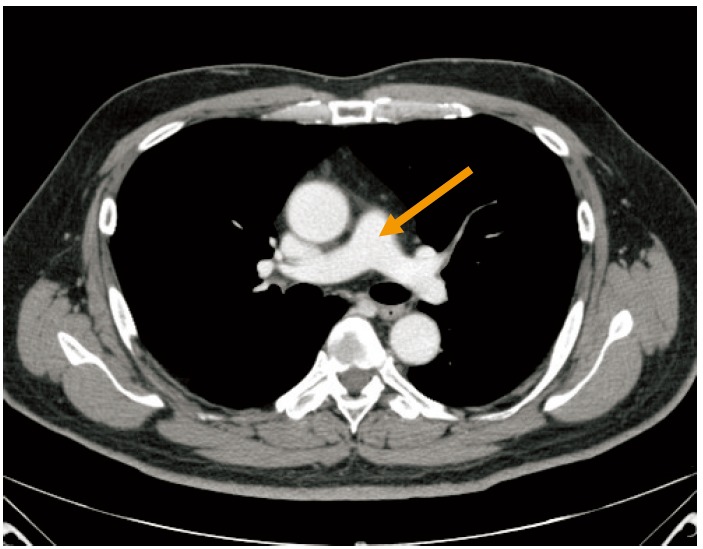

92 胸部の造影CT像を示す。矢印で示すのはどれか。

1.奇静脈

2.肺動脈

3.上大静脈

4.下行大動脈

5.左冠状動脈

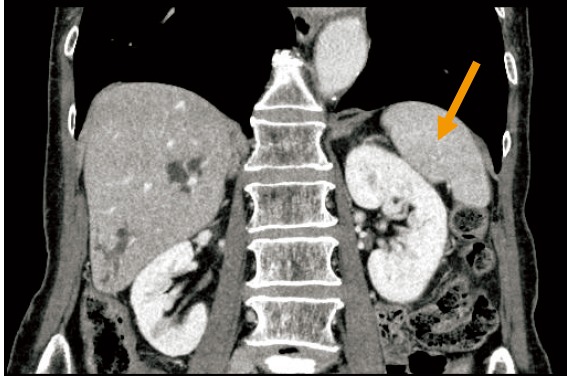

93 腹部造影CT冠状断像を示す。矢印で示す臓器はどれか。

1.胃

2.肝臓

3.腎臓

4.膵臓

5.脾臓

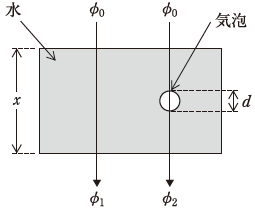

94 図のように厚さx[cm]の水ファントム(背景)の中に直径d[cm]の球状の気泡がある。この水ファントムに光子フルエンスϕ0の一様なX線を入射させたとき、背景を透過した光子フルエンスをϕ1、気泡の中心を透過した光子フルエンスをϕ2とする。背景に対するこの気泡の被写体コントラストC を、C =

(ϕ2-ϕ1)/ϕ1で定義するとき、C を表す式で正しいのはどれか。

ただし、この入射光子エネルギーに対する水の線減弱係数をμ[cm-1]とし、気泡中の光子の減弱は考えない。また、散乱線の寄与は無視する。

1.eμd-1

2.1 -e-μd

3.1 -eμ(x-d)

4.eμ(x-d)-1

5.1-e-μ(x-d)

無理無理

問題文読む気も失せる

この問題の作成者はこの試験で、一問当たり何分で解かなきゃいけないかを考えるべき

問題文読んでたらタイムアップです

ただし、被写体コントラストに関しては知っておく必要はある

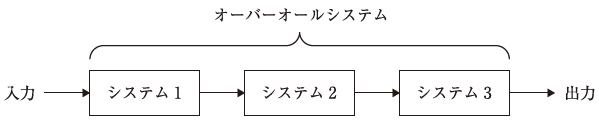

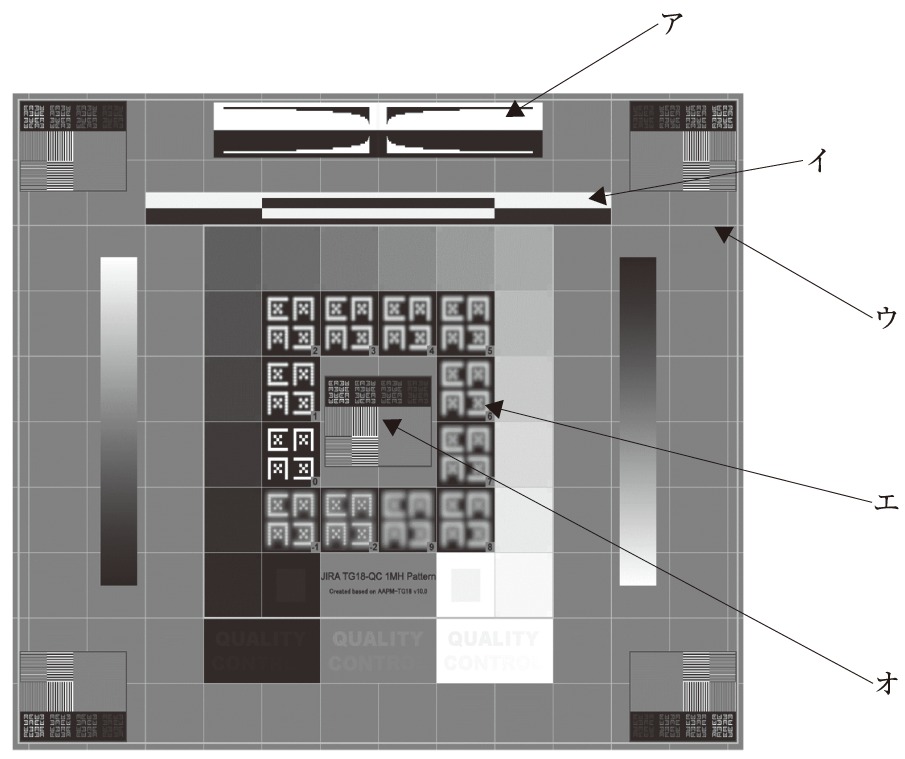

画像工学

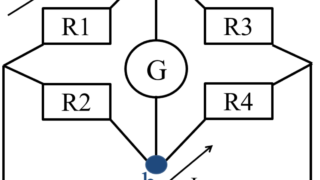

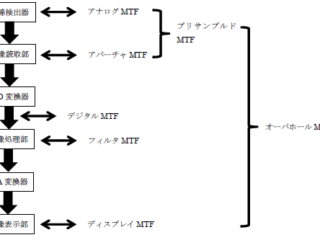

95 図のような3個の線形シフト不変システムが連結された画像システムがある。空間周波数2.0 cycles/mmにおけるシステム1、システム2及びシステム全体のMTF 値がそれぞれ0.7、0.7及び0.2であるとき、システム3の2.0 cycles/mmにおけるMTF 値に最も近いのはどれか。

1.0.2

2.0.3

3.0.4

4.0.5

5.0.7

放射線安全管理学

96 国際放射線防護委員会(ICRP)2007 年勧告において、組織加重係数が最も小さいのはどれか。

1.脳

2.甲状腺

3.肺

4.乳房

5.生殖腺

97 表面汚染密度限度が4Bq/cm2である核種はどれか。

1.60Co

2.137Cs

3.131I

4.223Ra

5.90Y

98 病院に診療の用に供するエックス線装置を備えた場合に都道府県知事への届出を規定する法令はどれか。

1.医療法

2.診療放射線技師法

3.電離放射線障害防止規則

4.放射性同位元素等の規制に関する法律

5.労働安全衛生法

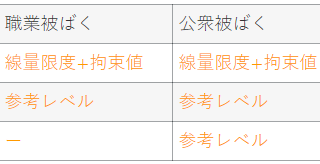

99 放射線防護体系で正しいのはどれか。

1.線量限度は経済的要因を考慮して決められなければならない。

2.線量拘束値は全ての線源から個人が受ける線量の上限である。

3.リスク拘束値は一つの線源から個人が受ける線量の上限である。

4.防護の最適化は代替手段の便益に配慮して行わなければならない。

5.行為の正当化は代替手段のコストに配慮して行わなければならない。

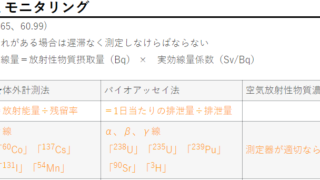

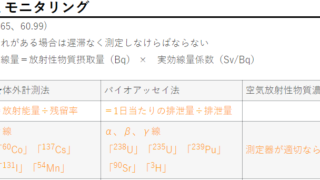

100 チタン酸90Sr を誤って吸入摂取した場合の内部被ばく線量の測定法で適切なのはどれか。

ただし、飛散量は少ないものとする。

1.MIRD 法

2.体外計測法

3.鼻孔スミヤ法

4.バイオアッセイ法

5.空気中放射性物質濃度測定法

以上、第73回診療放射線技師国家試験 午後 2/2

| 難問 | 無理問 | 不適切問題 | |

| 午前1/2 | 9問 | 5問 | 1問 |

| 午前2/2 | 6問 |

5問 |

0問 |

| 午後1/2 | 6問 | 1問 | 1問 |

| 午後2/2 | 8問 | 3問 | 0問 |

| 計 | 29問 | 14問 | 2問 |

*当サイト調べ

第73回診療放射線技師国家試験の目標点数は

155点前後

それ以上は取れなくて良い!

続きはこちら↓

コメント

73番問題間違ってます

ご連絡ありがとうございます

訂正させて頂きました

ご確認よろしくお願い致します