問題および画像はすべて厚生労働省HPより引用しております

正答ボタンを押すと答えの選択肢が表示されます

各問の参考となる対策ノートのリンクを問題下部に設置してあります

当然解けるべき問題に関しては特にコメントしませんので、対策ノートを覚えてください

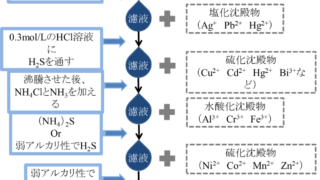

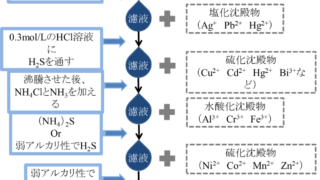

放射化学

1 ホウ素中性子捕捉療法〈BNCT〉での治療時に用いられる核反応はどれか。

1.(d,n)

2.(n,α)

3.(n,γ)

4.(n,p)

5.(p,d)

放射化学で出る範囲ではないが、頻出のBNCT

出題内容も易しい

2 目的とする放射性核種の沈殿を防ぐために加えるのはどれか。

1.還元剤

2.共沈剤

3.捕集剤

4.保持担体

5.スカベンジャ

3 クロマトグラフィでカラムを必要としないのはどれか。

1.ガスクロマトグラフィ

2.吸着クロマトグラフィ

3.薄層クロマトグラフィ

4.高速液体クロマトグラフィ

5.イオン交換クロマトグラフィ

カラムを使わない頻出のクロマトグラフィはもう一つあるのでそちらも併せて覚えておこう

4 サイクロトロンによる荷電粒子線を用いる分析法はどれか。

1.PIXE法

2.直接希釈法

3.電気泳動法

4.不足当量法

5.アクチバブルトレーサ法

難問

消去法で正解できなくはないが、一発で正答を選ぶのは難しい

正答以外は既出事項なので、正答に関しては対策ノート未対応のまま、今後もう一度出題されたら対応検討

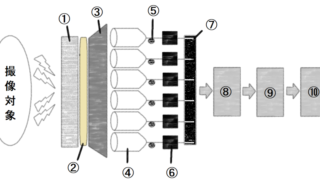

診療画像機器学

5 回転陽極X線管で陽極回転数を2.5倍、焦点軌道直径を1.2倍にしたとき0.1秒以下の短時間許容負荷の倍数で最も近いのはどれか。

1.1.4

2.1.7

3.2.0

4.2.4

5.3.0

計算ドリル掲載問題

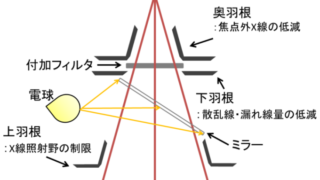

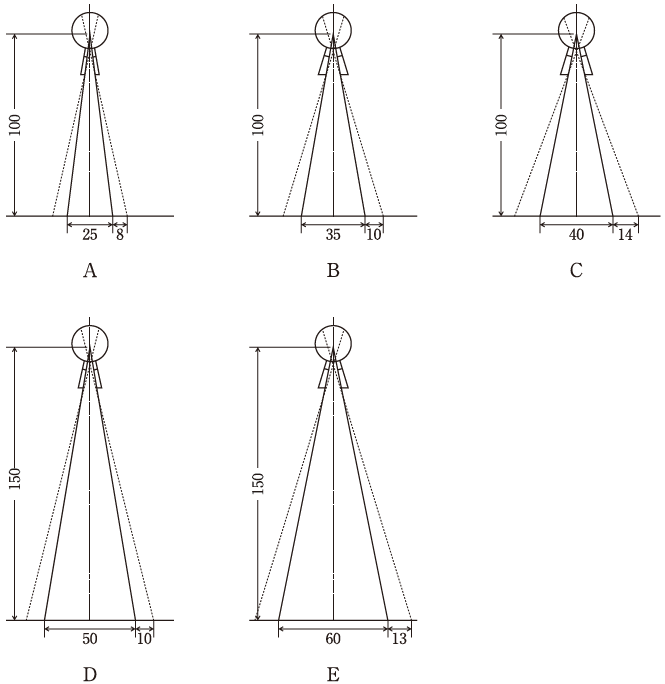

6 回転陽極X線管を使用した骨撮影用X線装置の最大X線照射野と焦点外X線による半影を図に示す。 JIS規格の許容値内で焦点外X線による半影が最大となるのはどれか。 ただし、図中の単位はcm、実線を最大X線照射野、破線を焦点外X線による半影とする。

1.A

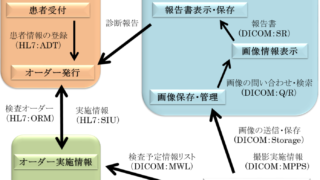

2.B

3.C

4.D

5.E

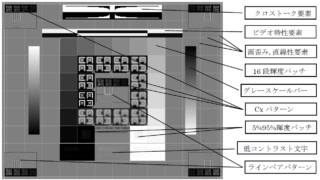

難問

おそらく焦点外X線のJIS規格が問われたのが初

にもかかわらず、いきなり図で出題されているので難しい

ただ、内容的には今後出題されてもおかしくはないので対策ノート対応済み

JIS Z 4701ではX線管焦点皮膚間距離が頻出だった

7 JISで規定する直接撮影用X線装置の不変性試験で誤っているのはどれか。

1.誤動作が疑われるときに不変性試験を行う。

2.不変性試験の基礎値は受入試験時に設定する。

3.最初の不変性試験は受入試験の6か月後に行う。

4.不変性試験の結果は少なくとも2年間保存する。

5.試験対象になる性能パラメータに影響する保守を行った直後に不変性試験を行う。

複数解になってしまっている公式不適切問題

内容は既出の平凡なもの

8 JISで規定する透視用X線装置の基本性能で正しいのはどれか。

1.圧迫筒の圧迫の強さは20Nを超えてはならない。

2.150kgの負荷質量で正常に動作しなければならない。

3.通常透視の最大空気カーマ率は50mGy・min-1である。

4.装置が3秒以上発する騒音は50dBを超えてはいけない。

5.透視用積算タイマは透視時間が10分を超えた時点で警告音を発しなければならない。

JIS関連のものが連続で3問出題されるのは珍しい気がする

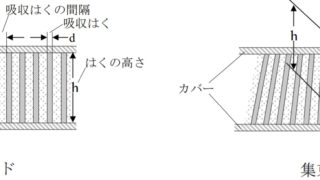

9 散乱線除去用グリッドで正しいのはどれか。

1.グリッド露出係数は一次X線透過率の逆数で表される。

2.同一グリッドにおいては管電圧が高いほど選択度は大きい。

3.グリッド密度はグリッド中心部の1mm当たりの鉛はくの数で表す。

4.同一グリッドにおいては管電圧が高いほどコントラスト改善比は大きい。

5.グリッド密度が同じであればグリッド比が大きいほどグリッド露出係数は大きい。

当サイトでの記載が露出倍率となっていたので追記した

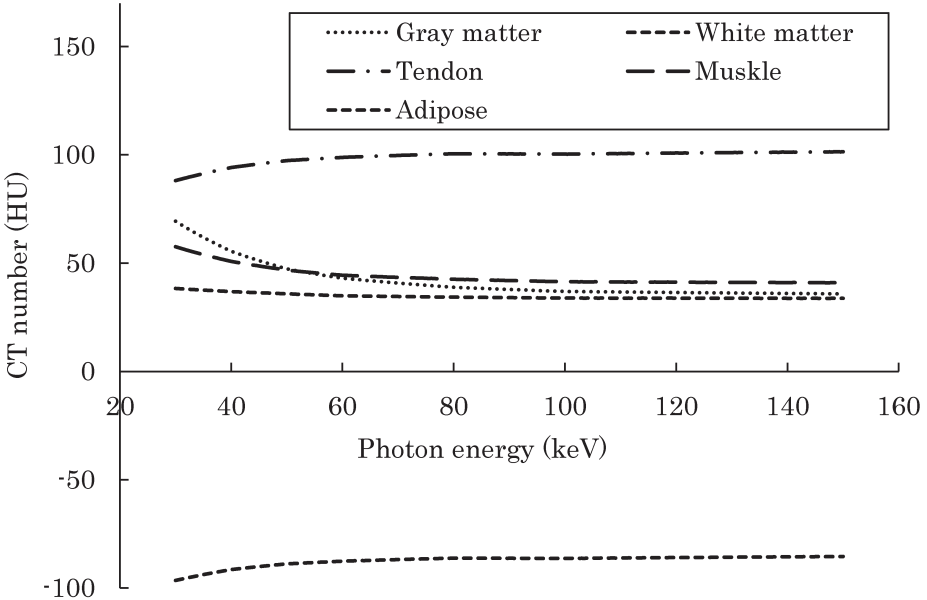

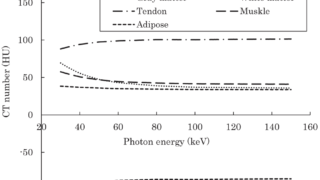

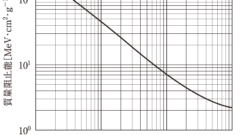

10 X線エネルギー40keVのときに比べ70keVのときCT値が増加するのはどれか。

1.水

2.筋 肉

3.脂 肪

4.脳白質

5.脳灰白質

無理問題

これは難しいのではないか

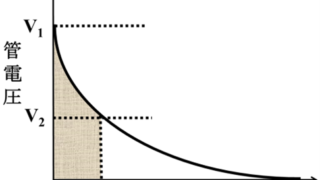

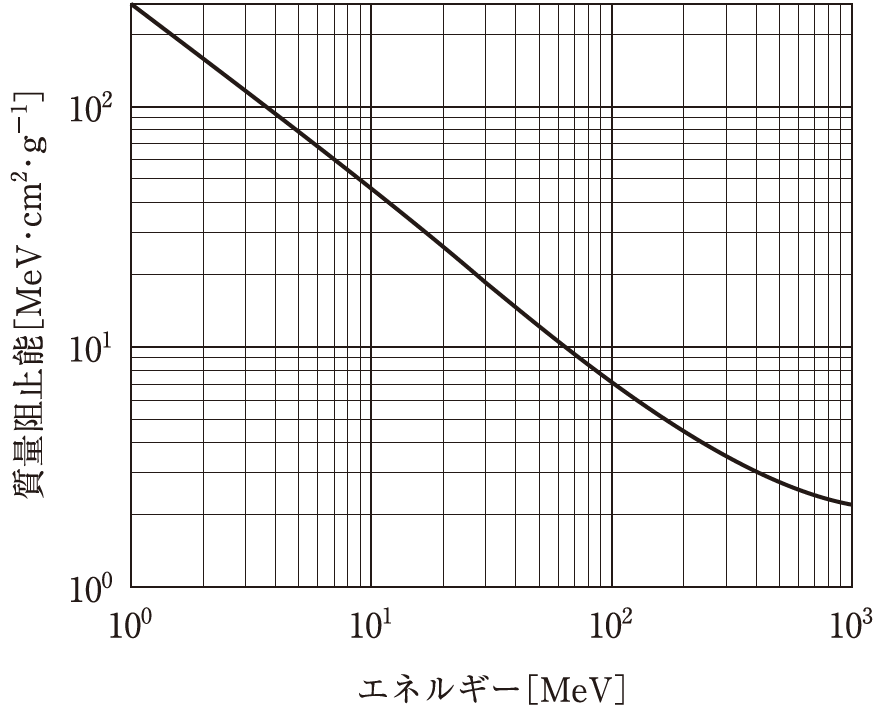

下記のグラフによると腱と脂肪が管電圧の上昇に比例してCT値が上昇するらしい

いくらデュアルエナジーが流行っててもここまで求めるのはきついと思う

対策ノート未対応

11 胸部CTの線量がDRLを超えていた。 検査条件見直しで適切なのはどれか。

1.管電流を上げる。

2.撮影範囲を拡大する。

3.自動露出機構の目標SDを上げる。

4.空間分解能の高い再構成関数に変更する。

5.再構成法を逐次近似法からFBP法に変更する。

基本的には被ばく低減の話だが、正答が少し捻ってあるので少し難しいか

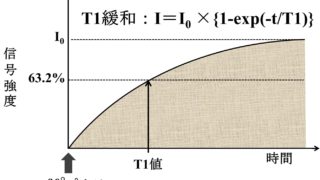

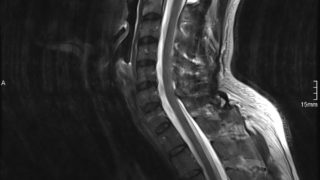

12 MRIで正しいのはどれか。

1.T2緩和時間はT2*緩和時間より短い。

2.水のT1緩和時間は筋肉のT1緩和時間より長い。

3.筋肉のT1緩和時間は脂肪のT1緩和時間より短い。

4.ガドリニウム造影剤はT2緩和時間に影響を与えない。

5.静磁場強度が大きいほどLarmor〈ラーモア〉周波数は低くなる。

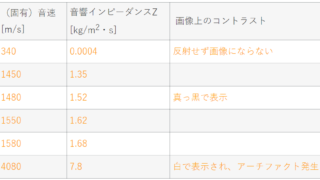

13 超音波の性質で正しいのはどれか。

1.生体内を主に横波で伝播する。

2.波長が長いほど指向性が向上する。

3.伝播速度は媒質の密度に関係しない。

4.周波数が高いほど深部に到達しにくくなる。

5.検査で用いる周波数はおよそ100kHzである。

14 超音波検査のアーチファクトと関連事項の組合せで正しいのはどれか。 2つ選べ。

1.折り返し パワードプラ法

2.音響陰影 囊 胞

3.鏡面効果 横隔膜

4.多重反射 コメット様エコー

5.サイドローブ 脂肪肝

診療画像検査学

15 MRCPで高信号に描出されるのはどれか。

1.門 脈

2.肝囊胞

3.膵実質

4.総胆管結石

5.腸間膜脂肪

16 MRIの脂肪抑制法で正しいのはどれか。

1.CHESS法はT1値の影響を受ける。

2.STIR法は周波数選択的に脂肪信号を抑制する。

3.CHESS法では最初に180度のRFパルスを印加する。

4.Dixon法はin-phaseにおける脂肪抑制効果を利用する。

5.STIR法はCHESS法より磁場の不均一性の影響を受けにくい。

17 MRIの化学シフトアーチファクトが軽減されるのはどれか。

1.加算回数を増やす。

2.脂肪信号を抑制する。

3.受信バンド幅を狭くする。

4.周波数エンコード数を増やす。

5.静磁場強度が高い装置を使用する。

18 超音波検査で臓器と走査法の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.膵 臓 心窩部横走査

2.胆 囊 左季肋部縦走査

3.脾 臓 左肋間走査

4.肝臓S2 右肋間走査

5.肝臓S5 心窩部縦走査

難問

4と5に関しては肝臓の区分を把握してなくてはならないので難しい

あとは基本的な解剖を理解していればいけなくはないが、一応難問認定

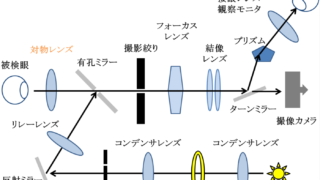

19 無散瞳眼底写真撮影で正しいのはどれか。

1.白黒画像が得られる。

2.撮影は縮瞳させた状態で行う。

3.色覚異常の診断に有用である。

4.視神経乳頭は黄斑部より鼻側に位置する。

5.ピント合わせの照明に紫外線を使用する。

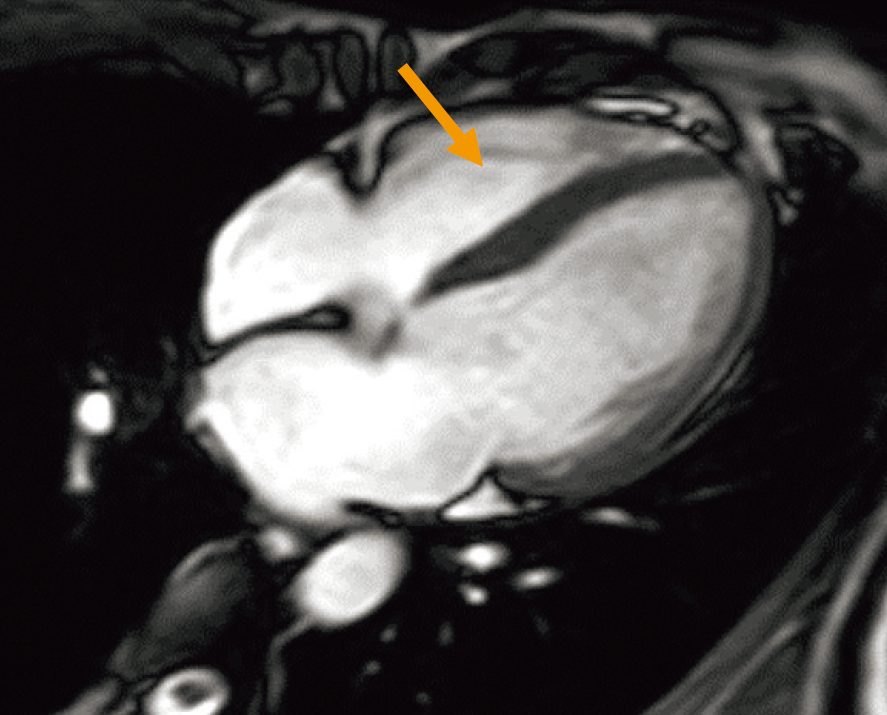

20 心臓MRI四腔像を示す。 矢印で示す構造と直接交通している血管はどれか。

1.肺静脈

2.下大静脈

3.肺動脈幹

4.腕頭静脈

5.上行大動脈

MRIなので見づらさはあるが、普通に心臓の解剖

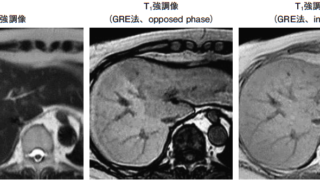

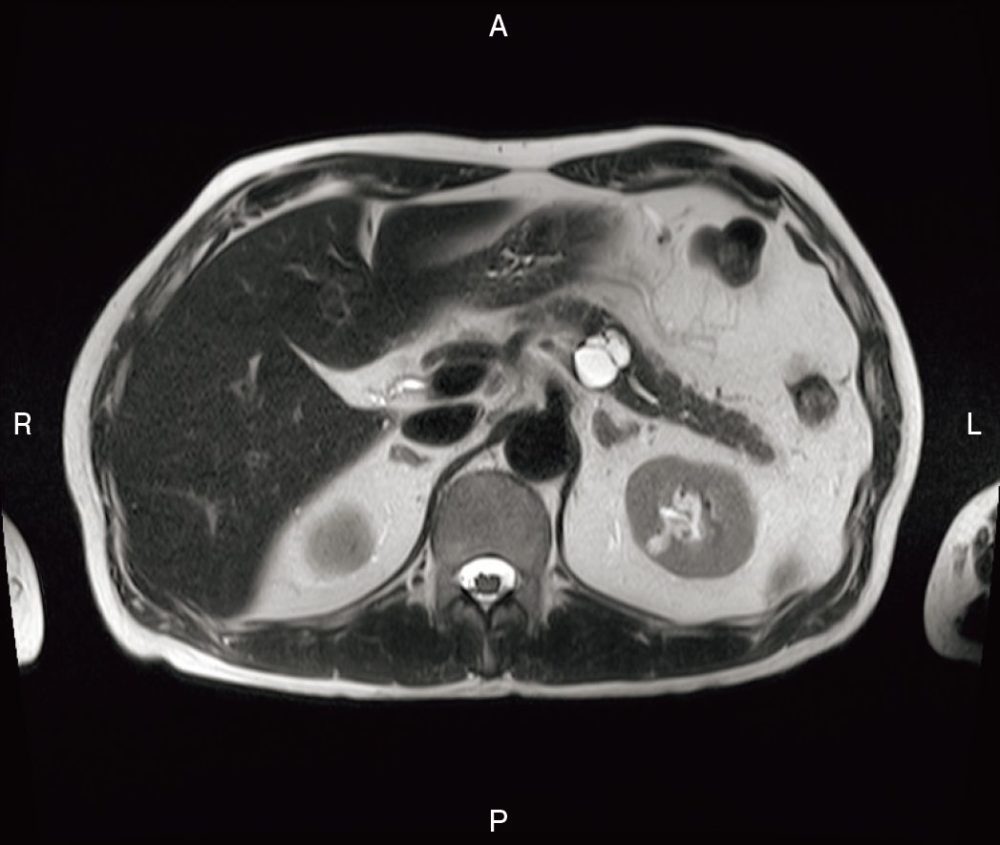

21 腹部MRIのT2強調像を示す。 多房性の腫瘤が存在する臓器はどれか。

1.肝 臓

2.腎 臓

3.膵 臓

4.大 腸

5.脾 臓

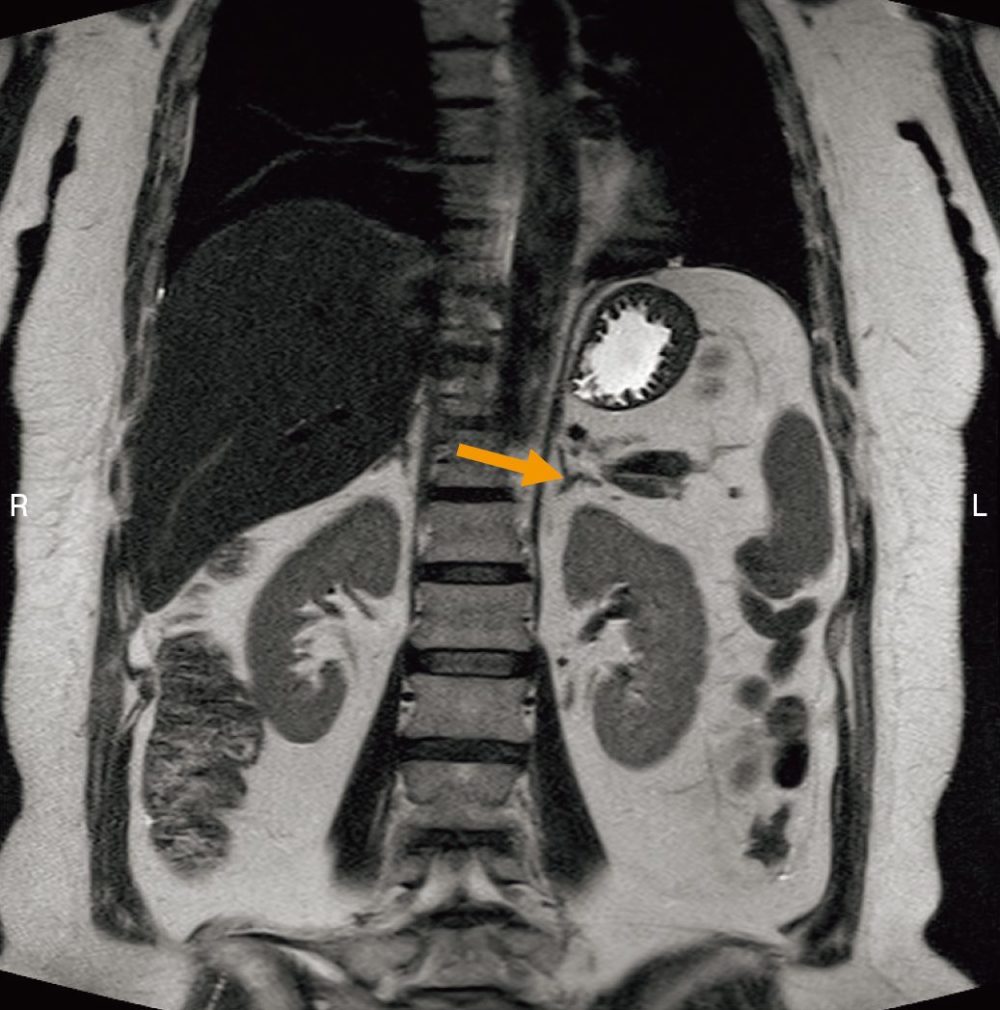

22 腹部MRIのT2強調像を示す。 矢印で示すのはどれか。

1.脾 臓

2.脾静脈

3.左副腎

4.腹腔動脈

5.左横隔膜脚

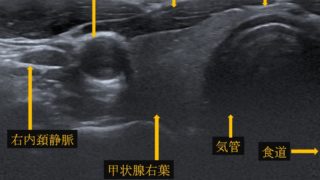

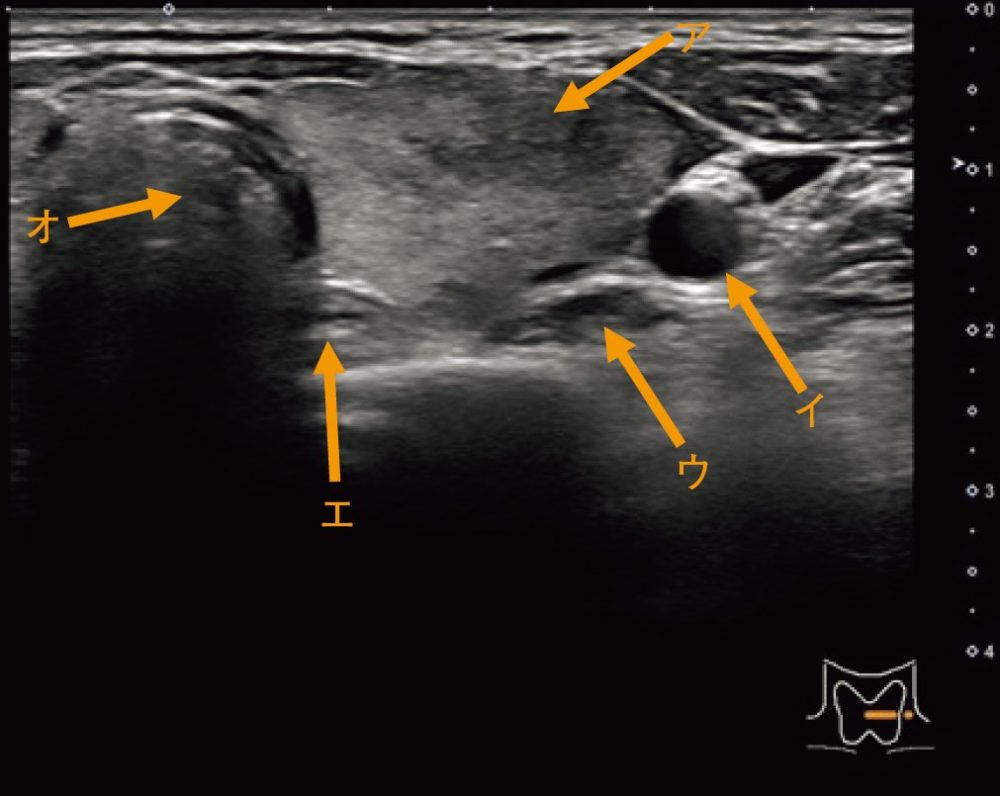

23 頸部超音波像を示す。 総頸動脈はどれか。

1.ア

2.イ

3.ウ

4.エ

5.オ

4連続で普通に解剖

24 脂肪肝の超音波像で誤っているのはどれか。

1.肝表面の凹凸不整

2.深部のエコー減衰

3.肝内血管の不明瞭化

4.肝腎コントラストの増強

5.肝実質のエコー輝度の上昇

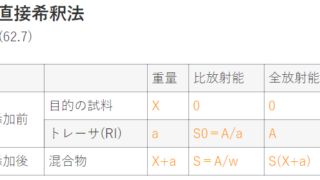

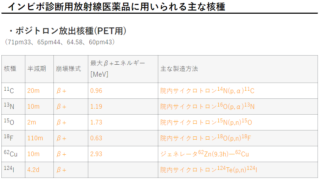

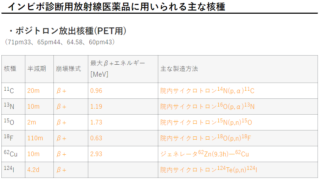

核医学検査技術学

25 放射性医薬品と集積機序の組合せで誤っているのはどれか。

1.67Ga-クエン酸ガリウム トランスフェリン受容体

2.99mTc-GSA アシアロ糖タンパク受容体

3.99mTc-HMDP ハイドロキシアパタイト

4.123I-イオフルパン ドパミントランスポータ

5.123I-IMP 中枢性ベンゾジアゼピン受容体

26 放射性医薬品投与による副作用で誤っているのはどれか。

1.223RaCl2投与後に下痢が起こる。

2.99mTc-MIBI投与時に金属味がする。

3.主に標識化合物による薬理作用である。

4.131I-アドステロール投与時に顔面紅潮が起こる。

5.投与時に発生する副作用は血管迷走神経反射が多い。

27 ガンマカメラの平行多孔型コリメータで正しいのはどれか。

1.穴径が小さいほど感度が高い。

2.穴径が大きいほど空間分解能が高い。

3.コリメータの穴の長さが長いほど空間分解能が低い。

4.コリメータ隔壁厚が薄いほどペネトレーションを起こしやすい。

5.高エネルギー型では低エネルギー型よりコリメータ隔壁厚が薄い。

具体的に対応する記載は下記のページにはないが、普通にわかるだろうということで特に対応せず

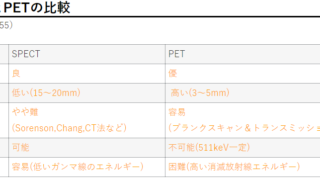

28 PETの空間分解能で正しいのはどれか。

1.陽電子の飛程が長いと高い。

2.ガントリ径が大きいほど高い。

3.3D収集では2D収集より高い。

4.シンチレータが小さいほど高い。

5.視野中心より視野辺縁の方が高い。

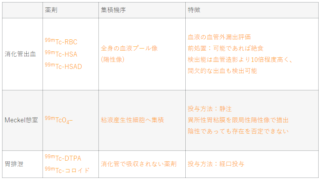

29 算出にダイナミック収集が必要な指標はどれか。

1.18F-FDGを用いたSUV

2.99mTc-GSAを用いたLHL15

3.99mTc-MAAを用いた右左シャント率

4.123I-イオフルパンを用いたspecific binding ratio〈SBR〉

5.123I-MIBGを用いたH/M

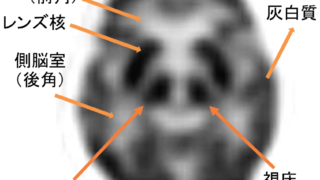

30 SPECTによる局所脳血流定量で正しいのはどれか。

1.定量値は灰白質より白質が高い。

2.123I-IMPを用いた定量法はない。

3.アセタゾラミド負荷により定量値は低下する。

4.部分容積効果により定量値は過小評価される。

5.パトラックプロット法では動脈採血を必要とする。

1と3と4で迷うか

一応対策ノートで対応はできているので難問指定は無し

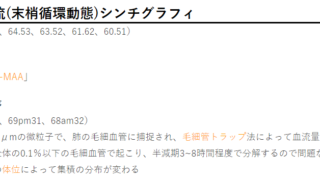

31 99mTc-MAAの粒子径[μm]はどの程度か。

1.0.03

2. 0.3

3. 3

4. 30

5.300

32 吸入させる放射性医薬品はどれか。

1.81mKr

2.99mTc-GSA

3.111In-DTPA

4.Na123I

5.131I-アドステロール

33 心臓核医学検査で正しいのはどれか。

1.99mTc-MIBIは急性心筋梗塞巣に集積する。

2.201TlClは受動拡散によって心筋に取り込まれる。

3.123I-MIBGは心筋の脂肪酸代謝を画像化している。

4.99mTc-テトロホスミンは狭心症の診断に用いられる。

5.123I-BMIPPは心筋の交感神経活性を画像化している。

34 Basedow〈バセドウ〉病の131I核医学治療でQuimby〈クインビー〉の式による投与量決定に必要ないのはどれか。

1.有効半減期

2.24時間摂取率

3.甲状腺吸収線量

4.甲状腺推定重量

5.甲状腺ホルモン値

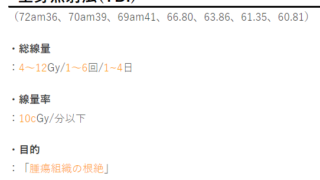

放射線治療技術学

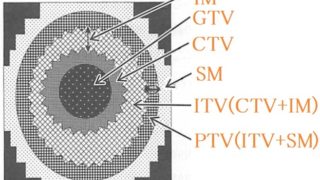

35 放射線治療で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.腎臓は直列臓器である。

2.術後予防照射の場合、肉眼的腫瘍体積は定義できない。

3.計画標的体積には照射中の体内の動きは考慮されていない。

4.セットアップマージンはリニアック装置が同じものであれば共通である。

5.線量体積ヒストグラムにおけるDmaxとは、その臓器が被ばくする最大線量である。

出題範囲がちょっと広いタイプの問題

ここ数年このような問題が出がちだが、傾向を絞りずらいのでやめてほしい

正答に関するものだけ下記にリンクを張る

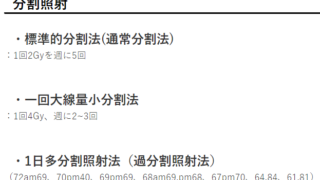

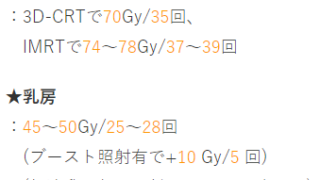

36 乳癌に対する放射線治療で正しいのはどれか。

1.外部放射線治療における軽症の急性期放射線皮膚炎に対して抗生剤を使用する。

2.乳房部分切除術後の予防的放射線治療では健側の全乳房を照射範囲に含める。

3.乳房全切除術後の予防的外部放射線治療における投与線量は、1回2Gyで総線量40Gyである。

4.腋窩リンパ節転移が4つ以上ある症例において術後外部放射線治療で領域リンパ節(鎖骨上)を含める。

5.乳房部分切除術後に対する予防的外部放射線治療における投与線量は、1回2Gyで総線量40Gyである。

乳腺の放射線治療に関する問題は頻出だが、これは難しすぎる

難問認定

16回照射で総線量のみ覚えてしまっていると42.5Gyで40Gyを捨てる勇気が出てくるかどうか

正答を一発で引くのはまず無理かな

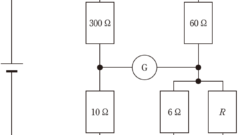

37 粒子線治療用シンクロトロンのリング内でビームが進行方向に加速を受ける箇所の数で正しいのはどれか。

1.0

2.1

3.2

4.3

5.5

対策ノートは一応対応済みだが、この内容自体は初出題

ほとんどの放射線技師が関わることのないシンクロトロンに関してはここまで聞かないでほしい

38 画像誘導放射線治療のコーンビームCTシステムの精度管理で最も高頻度に評価するのはどれか。

1.被ばく線量

2.CT値の不変性

3.幾何学的な歪み

4.空間分解能の定常性

5.照合系と照射系座標の一致

放射線治療は3問連続で難問出題

こういった決まりきった答えがあるわけではなく、少し考えなければならない問題は個人的には歓迎

しかし、対策ノート的には対策しづらいので難しいところ

続くようであれば考えますが、今のところ未対応

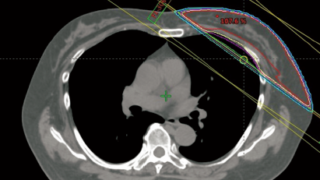

39 ノンコプラナ照射で正しいのはどれか。

1.脳定位照射時に用いられる。

2.ハーフフィールドが用いられる。

3.治療寝台回転中に照射を行う手法である。

4.ガントリは患者体軸に対して同一平面上を回転する。

5.ターゲット周囲の正常組織への線量付与はコプラナ照射と同じである。

40 CTで右肺上葉に直径2.5cmの腫瘍が認められ読影レポートに「臓側胸膜とわずかに接している」とのコメントがあった。その後、病理検査で肺癌と診断がつき病期診断が必要となった。臓側胸膜浸潤の有無で国際対がん連合〈UICC〉のT分類が異なる(臓側胸膜浸潤なしの場合T1、ありの場合T2)。 他に転移がない場合この患者のTNM分類で正しいのはどれか。

1.判定不能

2.cT1N0M0

3.pT1N0M0

4.cT2N0M0

5.pT2N0M0

なんかごちゃごちゃ書いてあって技師の国家試験っぽくない

TNM分類自体あんまり技師の国家試験には向かないのでは

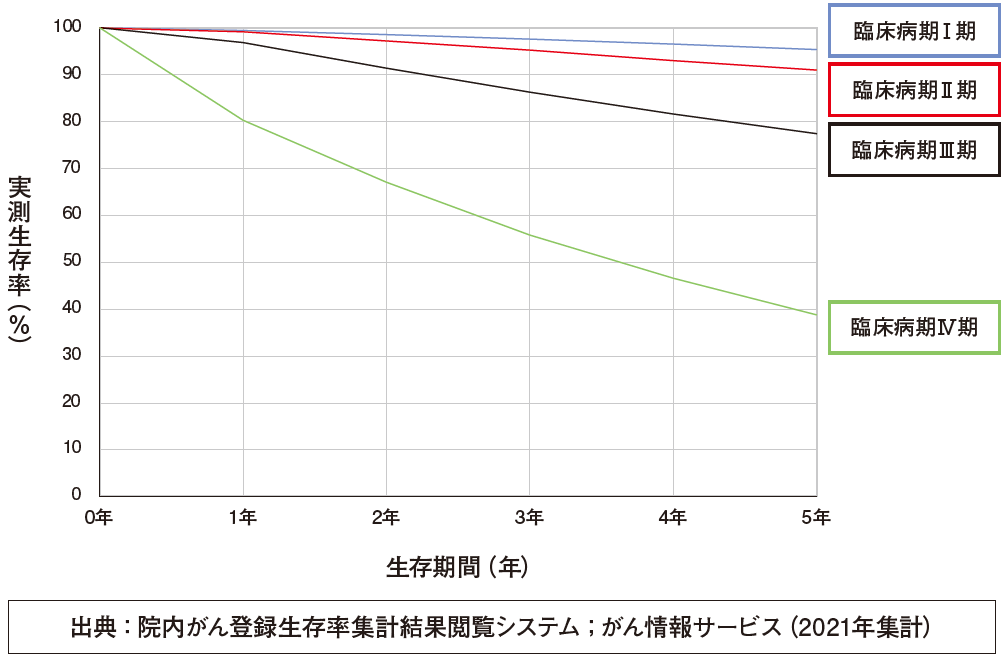

41 日本における、ある悪性腫瘍の病期別の生存率の図を示す。 この悪性腫瘍はどれか。

1.膵 癌

2.乳 癌

3.膠芽腫

4.小細胞肺癌

5.甲状腺未分化癌

統計はちょいちょい更新されるので、ご自身が受験する際には最新のものを自分で調べることをお勧めします

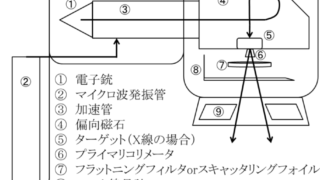

42 リニアックの構造で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.クライストロンは自励発振管である。

2.モニタ線量計で線量率を監視することができる。

3.散乱箔の選択は電子線のエネルギーに依存しない。

4.平坦化フィルタの形状はX線エネルギーに依存する。

5.加速電子ビームの取り出しには90度偏向方式が用いられる。

シンクロトロンの構造は知らなくてもよいが、リニアックの構造はもっと詳しくいっても良いと考えている

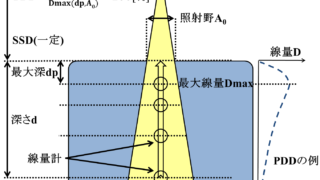

43 標準計測法12における電子線の線質指標で正しいのはどれか。

1.Rp

2.R50

3.Rres

4.zref

5.TPR20,10

44 放射線治療計画システムで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.相対電子濃度はMR像から計算される。

2.線量計算には複数のアルゴリズムが存在する。

3.計算マトリクスの間隔を大きくすると計算時間が増加する。

4.計算した線量分布はCT像やMR像上に重ねて表示される。

5.DVHは標的体積やリスク臓器の線量と表面積の関係を示している。

今年の放射線治療は結構難しめなのでは

難問認定

治療計画CTはちょくちょく出てきていたが放射線治療計画システム(TPS)に関して問われたのは初

TPSに関しては今後の動向を見てから対策しても良いが、個人的にはどんどん出題しても良いと思うので、対策ノート対応済み

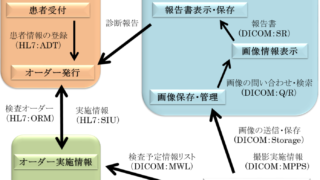

医用画像情報学

45 DICOM規格に関係ないのはどれか。

1.ICD-10

2.サービスクラス仕様

3.情報オブジェクト定義

4.トランスファーシンタックス

5.コンフォーマンスステートメント

46 16進数の「25」と2進数の「1010101」の和を2進数で表したのはどれか。

1.1011111

2.1101010

3.1101110

4.1111010

5.1111110

47 HISにおける情報セキュリティ管理の目的で正しいのはどれか。

1.病院の経営改善

2.患者診療情報の保護

3.医薬品安全情報の提供

4.診療行為の妥当性の担保

5.放射性廃棄物の適切な処理

48 フーリエ変換は、式 F(u)=∫∞-∞f(x)e-i2πuxdx で表される。

この式の核関数であるe-i2πuxはEuler〈オイラー〉の公式を用いるとどのように書けるか。

ただし、u:空間周波数、x:位置、f(x):空間関数、F(u):f(x)のフーリエ変換、i:虚数単位とする。

1.cos(2πux)+sin(2πux)

2.cos(2πux)-sin(2πux)

3.cos(2πux)+isin(2πux)

4.cos(2πux)-isin(2πux)

5.cos(-2πux)-isin(-2πux)

難問

数学が得意ならまだしも、問題見た瞬間にゾッとしたならすぐに3か4を塗りつぶして次に行くべき問題

49 DICOMで定義されている医用画像モニタの表示関数はどれか。

1.GSDF

2.LUT

3.MPPS

4.MWM

5.ガンマ2.2

以上、第76回診療放射線技師国家試験 午前 1/2

| 難問 | 無理問題 | 不適切問題 | |

| 午前1/2 | 8問 | 1問 | 1問 |

| 午前2/2 | 7問 | 1問 | 0問 |

| 午後1/2 | 8問 | 3問 | 1問 |

| 午後2/2 | 5問 | 0問 | 0問 |

| 計 | 28問 | 5問 | 2問 |

*当サイト調べ

第76回診療放射線技師国家試験の目標点数は

165点前後

それ以上は取れなくて良い!

続きはこちら↓

コメント

76回のAM4の解答は1ですが

4になってますよ

Haru様

ご連絡ありがとうございます

訂正させて頂きました