問題および画像はすべて厚生労働省HPより引用しております

正答ボタンを押すと答えの選択肢が表示されます

各問の参考となる対策ノートのリンクを問題下部に設置してあります

当然解けるべき問題に関しては特にコメントしませんので、対策ノートを覚えてください

基礎医学大要

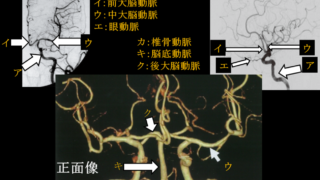

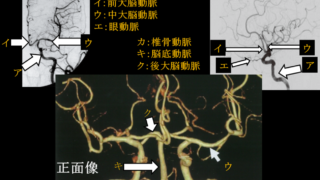

50 静脈血が流れる血管はどれか。

1.大動脈

2.肺動脈

3.冠状動脈

4.腹腔動脈

5.気管支動脈

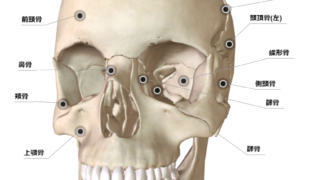

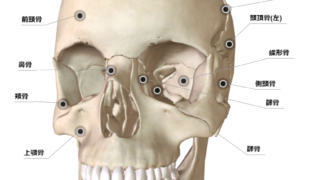

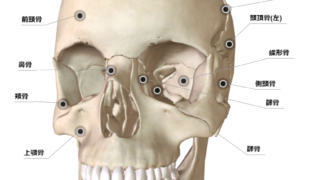

51 最も頭側に位置するのはどれか。

1.鼻 腔

2.篩骨洞

3.上顎洞

4.前頭洞

5.蝶形骨洞

52 胃壁の層構造で最も外側に位置するのはどれか。

1.漿 膜

2.固有筋層

3.粘膜下層

4.粘膜筋板

5.粘膜上皮

胃の層構造に関する問で、これは初出

無理問題認定

ノートも未対応で、再度出題されたら検討

53 じん肺に分類されるのはどれか。

1.石綿肺

2.過敏性肺臓炎

3.サルコイドーシス

4.肺アスペルギルス症

5.肺クリプトコッカス症

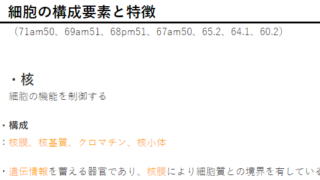

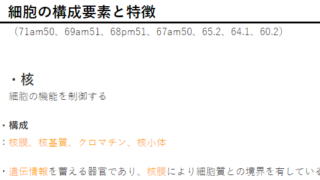

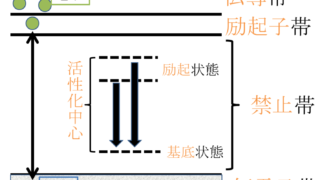

54 細胞質内に存在する構造でないのはどれか。

1.核小体

2.小胞体

3.ゴルジ装置

4.リボゾーム

5.ミトコンドリア

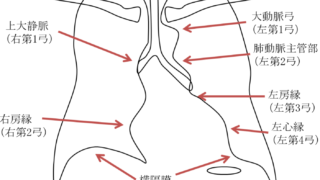

55 右心房に開口するのはどれか。

1.奇静脈

2.肺静脈

3.下大静脈

4.右腕頭静脈

5.左鎖骨下静脈

56 内耳の構造物はどれか。

1.鼓 室

2.鼓 膜

3.耳 管

4.耳小骨

5.半規管

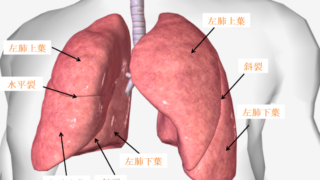

57 左肺に認められない肺区域はどれか。

1.S6

2.S7

3.S8

4.S9

5.S10

58 視覚器で光を受容する細胞があるのはどれか。

1.角 膜

2.虹 彩

3.網 膜

4.硝子体

5.毛様体

目の構造に関しては対策ノートは対応していないが、常識で解けると判断

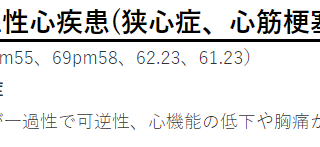

59 虚血性心疾患はどれか。2 つ選べ。

1.狭心症

2.心筋梗塞

3.肥大型心筋症

4.心室中隔欠損症

5.心サルコイドーシス

60 アナフィラキシーショックに用いる第一選択薬はどれか。

1.NSAIDs

2.抗不整脈薬

3.ステロイド

4.アドレナリン

5.抗ヒスタミン薬

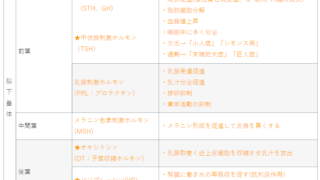

61 成長ホルモンを産生するのはどれか。

1.膵 臓

2.副 腎

3.下垂体

4.甲状腺

5.松果体

62 成人で骨髄穿刺を行う部位はどれか。

1.鎖 骨

2.腸 骨

3.肩甲骨

4.上腕骨

5.大腿骨

骨髄穿刺に関しては初出

対策ノートも対応しておらず、無理問題認定

次回出題されたら検討

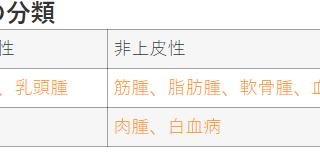

63 上皮が皮膚と同じ組織型なのはどれか。

1.気 管

2.小 腸

3.食 道

4.膀 胱

5.卵 管

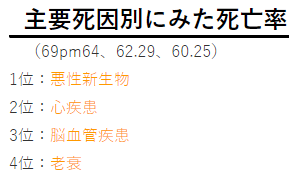

64 転移性脳腫瘍の原発巣で最も多いのはどれか。

1.腎 癌

2.乳 癌

3.肺 癌

4.大腸癌

5.前立腺癌

放射線生物学

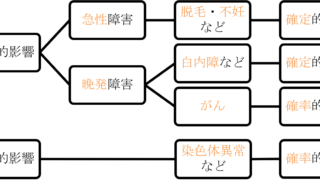

65 放射線発がんで潜伏期が最も短いのはどれか。

1.胃 癌

2.乳 癌

3.肺 癌

4.大腸癌

5.白血病

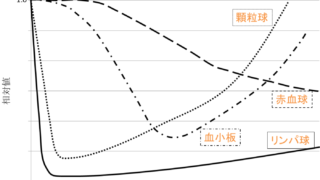

66 正常組織で最も放射線感受性が高いのはどれか。

1.筋 肉

2.骨 髄

3.神 経

4.皮 膚

5.卵 巣

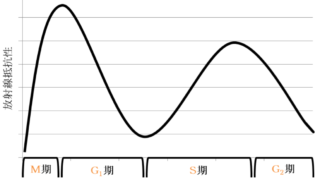

67 細胞周期の中で最も放射線感受性の高い時期はどれか。

1.G0 期

2.G1 初期

3.S 期後半

4.G2 初期

5.M 期

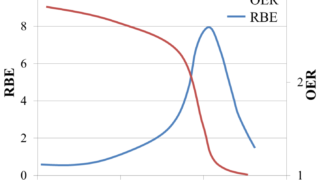

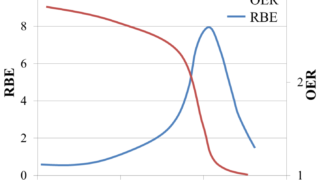

68 高LET 放射線について正しいのはどれか。

1.酸素効果比が高い。

2.細胞周期依存性が高い。

3.細胞の亜致死損傷からの回復が速い。

4.細胞の潜在的致死損傷からの回復が速い。

5.放射線感受性の低い腫瘍の治療に適する。

69 生体内において主に直接作用によってDNA を損傷させる放射線はどれか。2 つ

選べ。

1.α線

2.β線

3.γ線

4.X線

5.中性子線

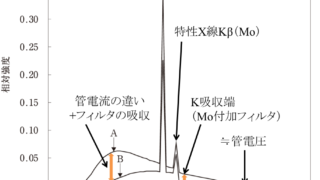

放射線物理学

70 原子核の内部転換で正しいのはどれか。

1.原子番号が変化する。

2.最外殻の軌道電子が放出されやすい。

3.内部転換電子は線スペクトルである。

4.内部転換係数は核種に依存しない値である。

5.内部転換電子の放出に続いてニュートリノが放出される。

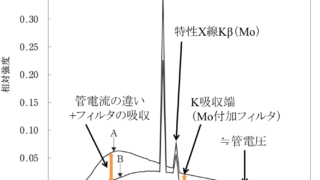

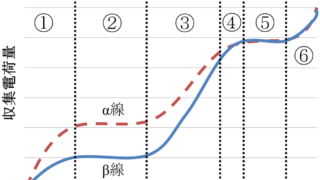

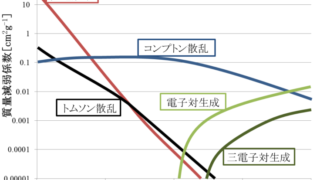

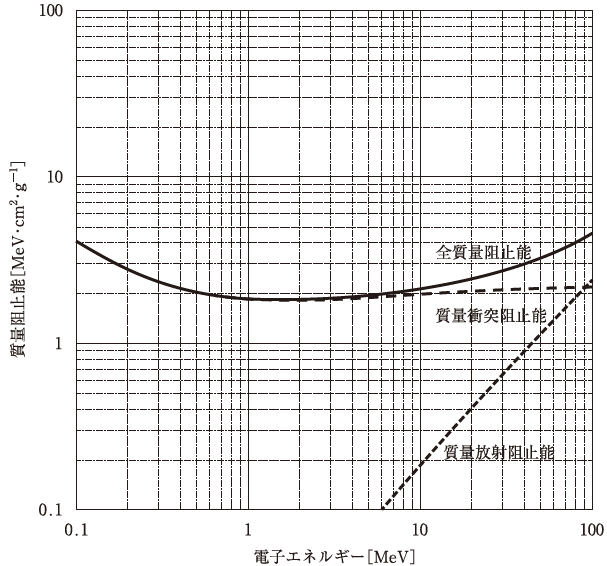

71 電子エネルギーに対する水の質量阻止能の関係を図に示す。

5 MeV 電子が水1 cm を通過するときのエネルギー損失[MeV]に最も近いのはどれか。

1.0.1

2.0.5

3.1.0

4.2.0

5.4.0

72 75 keV の光子がタングステンのK 殻軌道電子との光電効果を起こしたとき放出された光電子のエネルギー[keV]に最も近いのはどれか。

ただし、タングステンのK 殻軌道電子の結合エネルギーは69.5 keV とする。

1. 1.1

2. 5.5

3. 69.5

4.144.5

5.511.0

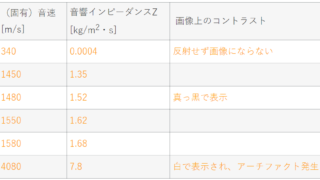

73 超音波の伝播速度が遅い順に並んでいるのはどれか。

遅 い 速 い

1. 空 気 骨 脂 肪 筋 肉

2. 空 気 脂 肪 筋 肉 骨

3. 空 気 脂 肪 骨 筋 肉

4. 脂 肪 筋 肉 骨 空 気

5. 脂 肪 骨 空 気 筋 肉

74 直接電離放射線はどれか。

1.γ線

2.δ線

3.中性子線

4.特性X 線

5.消滅放射線

医用工学

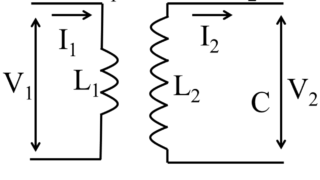

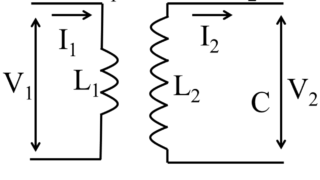

75 巻数n = 20 のコイルを流れる電流が0.1 秒間に0.6 A の割合で変化していると

き、コイルを貫く磁束が0.4 秒間に1.2 mWb の割合で変化した。

このコイルの自己インダクタンス[mH]はどれか。

ただし、コイルの漏れ磁束は無視できるものとする。

1. 3

2. 5

3.10

4.20

5.60

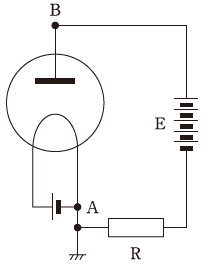

76 二極真空管の回路図を示す。電池E の起電力が200 V、抵抗R が20 Ωのとき、陽極電流(プレート電流)は7.5 mA であった。

図のA 点を電位の基準にとり0 とするとき、B 点の電位[V]はどれか。

1.+ 200

2.+ 150

3.+ 100

4. + 50

5.- 150

二極真空管は頻出問題だが、今までの知識ではこの問題は解答できない

無理問目の難問指定

あまり可能性は高くないだろうが、今後似たような問題が出題され次第、対策検討

77 正弦波交流電源に40 Ω の抵抗、誘導リアクタンスが60 Ω のコイル、容量リア

クタンスが30 Ω のコンデンサが直列に接続されている。

回路全体のインピーダンス[Ω]はどれか。

1. 50

2. 98

3. 130

4.2,500

5.9,700

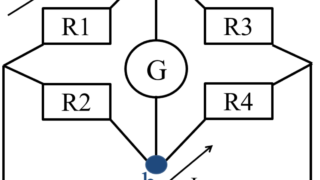

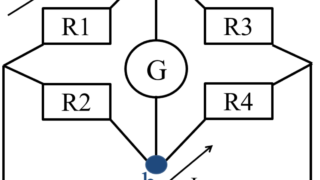

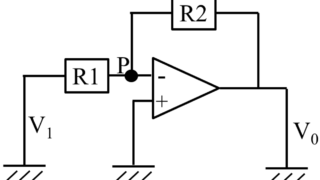

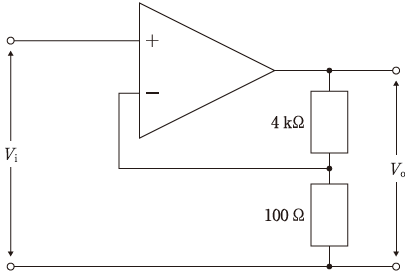

78 図の回路で電圧増幅度Vo/Vi はどれか。

1. 1

2. 11

3. 40

4. 41

5.401

放射線計測学

79 サーベイメータを用いた放射線測定において、真の読み値の85%以上の値を得るには時定数の何倍の時間が必要か。

1.0.1

2.0.5

3.1

4.1.5

5.2

時定数は過去に出題されているが、この問題も対策ノートの内容だけでは解答不可能

無理問題めの難問指定

ただし、時定数で63%となるのは書いてあるので、4か5には絞れるだろう

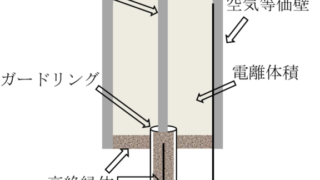

80 気体の電離を利用した検出器はどれか。2 つ選べ。

1.電離箱

2.GM 計数管

3.Fricke〈フリッケ〉線量計

4.シンチレーション検出器

5.Cherenkov〈チェレンコフ〉検出器

81 放射線検出器とその関連項目の組合せで正しいのはどれか。

1.電離箱線量計 電子なだれ

2.半導体検出器 放射線損傷

3.蛍光ガラス線量計 加熱特性

4.熱ルミネセンス線量計 紫外線照射

5.シンチレーション式サーベイメータ 同時計数回路

82 荷電粒子平衡で正しいのはどれか。

1.空洞理論と無関係である。

2.光子のエネルギーと無関係である。

3.光子線の減弱に適用する概念である。

4.過渡電子平衡では衝突カーマと吸収線量は等しい。

5.ビルドアップ領域とは荷電粒子平衡が成立するまでの深さである。

83 標準計測法12 の光子線における水吸収線量計測の基準条件で正しいのはどれか。

1.校正深は線質に依存する。

2.平行平板形電離箱を使用する。

3.電離箱は半径変位法を用いて設置する。

4.固体ファントムの使用が認められている。

5.セットアップはSSD 法またはSAD 法による。

X線撮影技術学

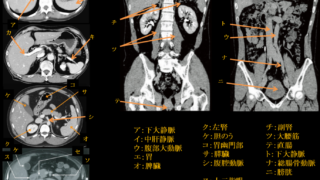

84 腹部の造影画像を示す。検査法で正しいのはどれか。

1.DIC

2.DIP

3.ERCP

4.MRCP

5.PTC

85 手のX 線写真を示す。矢印で示す骨はどれか。

1.月状骨

2.舟状骨

3.有鉤骨

4.小菱形骨

5.大菱形骨

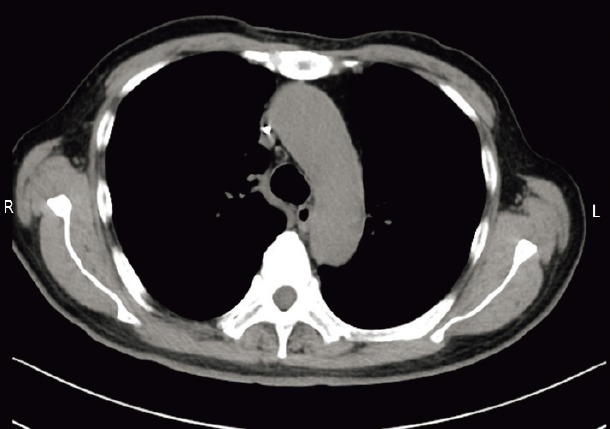

86 胸部単純CT 像を示す。カテーテルが挿入されている部位はどれか。

1.奇静脈

2.上大静脈

3.大動脈弓

4.上行大動脈

5.右鎖骨下動脈

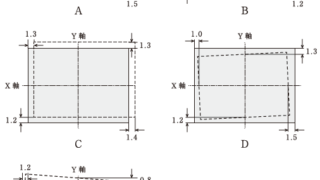

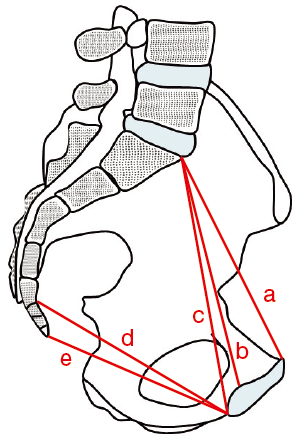

87 Guthmann〈グースマン〉法における骨盤計測線の図を示す。

正しい組合せはどれか。

1.a 解剖学的結合線

2.b 対角結合線

3.c 真結合線

4.d 骨盤下口結合線

5.e 骨盤峡部結合線

マルチウス法、グースマン法についてここまで詳しく問うのはこの十数年で初

対策ノートも未対応

この一問に対してちょっと覚えることが多いので、もう一度出題されたら対応検討

88 足部のX 線写真を示す。矢印で示すのはどれか。

1.距 骨

2.脛 骨

3.踵 骨

4.舟状骨

5.立方骨

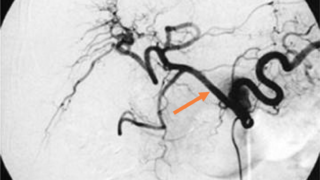

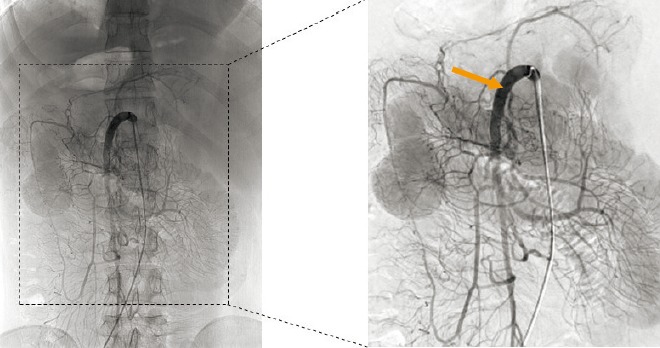

89 腹部の血管造影写真を示す。矢印で示すのはどれか。

1.脾動脈

2.総肝動脈

3.左胃動脈

4.腹腔動脈

5.上腸間膜動脈

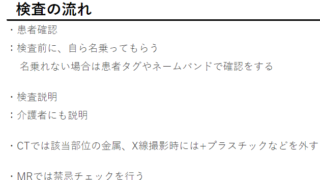

90 診療放射線技師が行える業務で誤っているのはどれか。

1.放射線検査等に関する説明

2.造影剤の静脈路からの投与終了後の抜針及び止血

3.上部消化管検査のために鼻腔にカテーテルを挿入する行為

4.造影CT 検査のために静脈路と造影剤注入装置を接続する行為

5.下部消化管検査のために肛門カテーテルから造影剤を注入する行為

5年連続で出題されている技師法改正問題

まだ続くのかわからないが、対策する範囲が狭い割には5年連続で出題されており、コスパの良い問題となっている

内容も簡単

当サイトとしては法規の問題なので安全管理学に記載してある

91 乳房X 線撮影で正しいのはどれか。

1.入射線量は乳頭側ほど少ない。

2.乳房は照射野の中央に整位する。

3.圧迫圧は乳房の厚さに合わせて調節する。

4.照射野は乳房の大きさに合わせて調節する。

5.FPD を搭載した装置ではAEC 機能は用いない。

92 X 線CT で正しいのはどれか。

1.脂肪肝のCT 値は脾臓のCT 値より高い。

2.造影検査では検査前日から絶飲食とする。

3.CT コロノグラフィでは炭酸ガスを注入する。

4.脳梗塞巣は正常な脳実質より高いCT 値を呈する。

5.肺野を観察するときのウインドウ幅は200 HU 程度とする。

第69回を除いてほぼ7年連続で出題されているコロノグラフィ

出題されている内容も難しいものはなく、実際やっていることも難しくない

また、技師法の改正にも噛んでいるため、この傾向はまだ続くか

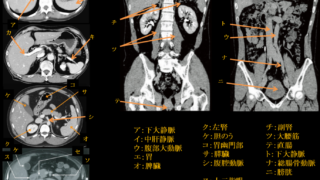

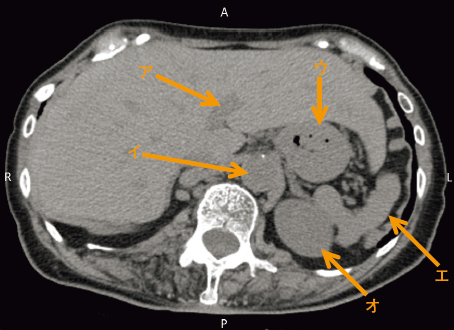

93 腹部CT 像を示す。正しい組合せはどれか。

1.ア 門 脈

2.イ 下大静脈

3.ウ 横行結腸

4.エ 膵 臓

5.オ 副 腎

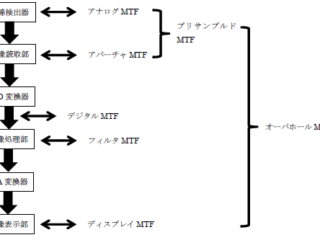

画像工学

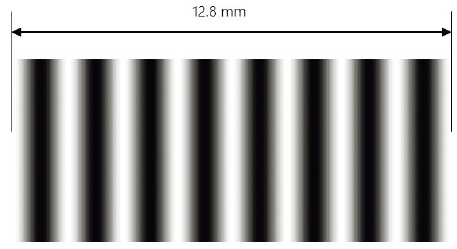

94 解像力チャートの像を示す。空間周波数[cycles/mm]に最も近いのはどれか。

1.0.3

2.0.6

3.1.2

4.1.6

5.3.2

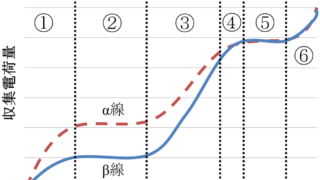

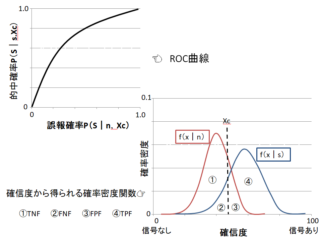

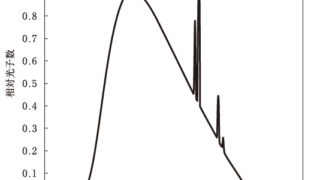

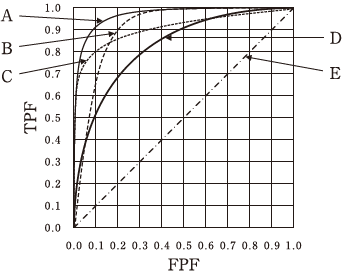

95 図のROC 曲線で、雑音のみの確信度正規分布の標準偏差が信号ありの確信度正規分布の標準偏差より小さいときの曲線はどれか。

1.A

2.B

3.C

4.D

5.E

放射線安全管理学

96 放射線診療のリスク評価と対策の手法として誤っているのはどれか。

1.教育の実施

2.始末書の提出

3.手順書の作成

4.インシデントの報告

5.インシデントの原因分析

X線撮影技術学で良く出題されている医療安全系の問題

97 DRL で正しいのはどれか。

1.核医学検査には適用しない。

2.一度設定すれば以後改定する必要はない。

3.DRL 値を超えて被ばくさせてはならない。

4.国際放射線防護委員会〈ICRP〉が設定するものである。

5.患者の医療被ばくにおける防護の最適化を目的とするものである。

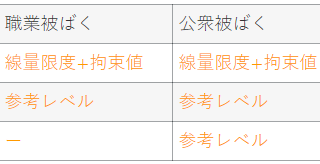

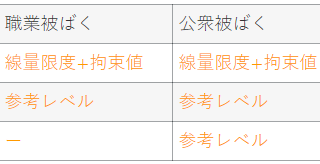

98 被ばくとその分類の組合せで正しいのはどれか。2 つ選べ。

1.航空機の搭乗員の被ばく 公衆被ばく

2.生物医学研究の志願者の被ばく 医療被ばく

3.胸部集団検診の被検者の被ばく 公衆被ばく

4.X 線撮影時の患者介助者の被ばく 医療被ばく

5.放射線業務従事者の胎児の被ばく 職業被ばく

99 体幹部に放射線防護衣を着用して放射線業務に従事したとき、頭頸部と腹部につけた個人被ばく線量計の1 cm 線量当量がそれぞれ5 mSv と1 mSv を示した。

実効線量[mSv]はどれか。

ただし、不均等被ばくの実効線量= 0.08 Ha + 0.44 Hb + 0.45 Hc + 0.03 Hm とする。

1.0.85

2.1.44

3.2.88

4.4.56

5.5.00

100 18F-FDG からの線量を約1/1,000 に遮へいするために必要な鉛厚[mm]はどれ

か。

ただし、18F に対する鉛の半価層は4 mm とする。

1. 8

2.12

3.21

4.33

5.40

対策ノートには半価層と1/10価層については書いてあるが、さすがに1/1000価層までは対応できない

それでも十分に解ける問題だろう

以上、第75回診療放射線技師国家試験 午後 2/2

| 難問題 | 無理問題 | 不適切問題 | |

| 午前1/2 | 5問 | 2問 | 0問 |

| 午前2/2 | 6問 | 1問 | 3問 |

| 午後1/2 | 3問 | 1問 | 1問 |

| 午後2/2 | 3問 | 2問 | 0問 |

| 計 | 14問 | 6問 | 4問 |

*当サイト調べ

第75回診療放射線技師国家試験の目標点数は

173点前後

それ以上は取れなくて良い!

続きはこちら↓

コメント

安全管理学午後の99なのですが、頭頚部腹部の1cm線量当量しか記載されていませんが、胸部も腹部と同じ線量当量を代入して計算するということですか?

色々と調べたのですが、あまりよく分からなくて、、。

ご質問有難うございます

問いの中に、「体幹部に放射線防護衣を着用」とありますので、胸部と腹部の線量は同等だという認識で良いのではないかと思います

よってHbとHcには1を代入、HaとHmには5を代入すると正答になるかと思います

午後76の二極真空管の問題ですが、これって二極真空管を大きな一つの「抵抗」として回路計算するだけの直列接続抵抗回路の計算をすればいいんですよね? 二極真空管である意味が全くなくて出題意図が全く分からないです。むしろ過去問やってたら本番で計算方法まで到達できないと思います。

AD変換の回路問題も回路図が簡略的で不適切で分かりにくいため、改善意見書が出されたと聞きました。医用工学ってたったの7問しかないのにもっと有益な問題を出さないと、ずっと捨て科目と言われている理由が良く分かります。。。

来年度から「理工学・放射線科学」36問に統合され、医用工学だけ出題基準範囲が増えているようで、配点も上がるんじゃないかと噂もあるのですが、そのあたりどうなんでしょうか。

ご質問有難うございます

おっしゃるように医用工学の問題は無理問題が出題数の割に多いです

しかし、捨て科目というよりは0点を取らなければ良い科目、というのが我々の認識です

医用工学に限らず、国家試験には解ける必要のない問題が必ず出題されるので、そのような問題に早々に見切りをつけて、解けるべき問題をしっかりと外さないことが何よりも重要です

そういった点に関して、当サイトは他の教材に比べて最適化を行っているので、ぜひ当サイトをご利用いただけるとありがたいです

また、新制度での医用工学の出題数に関しては、下記のURLにて詳しく解説を行っていますので、ご一読いただけると幸いです

https://radiological.site/archives/%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b4%e4%bb%a5%e9%99%8d%e3%81%ae%e8%a8%ba%e7%99%82%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e6%8a%80%e5%b8%ab%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%87%ba%e9%a1%8c%e5%9f%ba%e6%ba%96%e3%81%ab.html